-

2019.08.26

セミナー情報:《参加無料》障がい福祉事業参入セミナー(令和1年9月20日)

《参加無料》

加藤労務コンサルティング×パナソニックホームズ北関東

二社共同主催のセミナー「障がい福祉事業参入セミナー」

を開催致します。【メイン講師】

株式会社CARE PETS 代表取締役 藤田英明 氏【内容】

障がい福祉事業への参入について&2019年度助成金情報

【日程】

令和1年9月20日(金)13:30~17:00(受付13:00~)

【会場】

高崎市産業創造館 研修室(高崎市下之城町584-70)

【参加費】

無料※お申込みは下記PDFファイルに必要事項を記載のうえ

弊所までFAXしてください。 -

2019.08.26

カムバック支援助成金(両立支援助成金-再雇用者評価処遇コース)を案内

厚生労働省から、両立支援助成金-再雇用者評価処遇コースを、「カムバック支援助成金」として案内するリーフレットが公表されています。この助成金は、妊娠、出産、育児、介護または配偶者の転勤等(配偶者の転居を伴う転職を含む。)を理由とした退職者について、適切に評価され、配置・処遇される再雇用制度を導入し、希望する者を再雇用した事業主を助成するものです。

支給額は、再雇用人数が1人目の場合、中小企業は38万円【48万円】、大企業は28.5万円【36万円】、2~5人目の場合、中小企業は28.5万円【36万円】、大企業は19万円【24万円】(【】内は生産性要件を満たした場合の金額)となっており、1事業主あたり5人まで支給されます。【支給額】

<>内は生産性要件を満たした場合の額です。生産性要件については厚生労働省HP

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html)をご参照ください。

*1事業主あたり5人まで支給。

*期間の定めのない雇用契約締結後、上記額を継続雇用6か月後、継続雇用1年後の2回に分けて半額ずつ支給します。

(同一対象労働者について)【支給要件】

対象となる労働者に対して以下の取組を講じた場合に支給となります。■妊娠、出産、育児、介護または配偶者の転勤等(配偶者の転居を伴う転職も含む)を理由とした退職者について、退職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させることを明記した再雇用制度を導入すること。

※過去に再雇用制度を設けている場合であっても、要件に沿った制度内容に改正すれば対象となりますが、改正日以降の再雇用について対象となります。■上記制度に基づき、離職後1年以上経過している対象者を再雇用し、無期雇用者として6ヶ月以上継続雇用し、支給申請日においても雇用していること。

※当初、有期契約労働者として再雇用した場合も、無期雇用契約を締結後、6ヶ月以上継続して雇用すれば対象となります。(対象となる労働者)

・退職時または退職後に、退職理由と再雇用の希望を申し出ていたことが書面で確認できること。・支給対象事業主または関連事業主の事業所を退職した日の前日において、当該事業主等の雇用保険被保険者として継続して雇用されていた期間が1年以上あること。

※関連事業主とは、人事、雇用管理等の状況から見て支給対象事業主と密接な関係にある事業主をいいます。・退職後、再雇用に係る採用日の前日までに、支給対象事業主または関連事業主と雇用、請負、委任の関係もしくは出向、派遣、請負、委任の関係により当該事業主等の事業所において就労していないこと。

・再雇用日において、退職の日の翌日から起算して1年以上が経過していること。

※下記以外にも要件がありますので、詳細は厚労省HPにある「支給申請の手引き2019」をご参照ください。【手続き・支給の流れ】

同省では、「ご活用ください!」として、次のリーフレットを紹介しています。

<カムバック支援助成金のご案内>

https://www.mhlw.go.jp/content/000529414.pdfなお、両立支援助成金の全体を案内するリーフレットなどについても、2019年7月作成のものが公表されています。

<両立支援等助成金のご案内(リーフレット)>

https://www.mhlw.go.jp/content/000526013.pdf<両立支援等助成金支給申請の手引き(パンフレット)>

https://www.mhlw.go.jp/content/000532830.pdf詳しい支給の要件や手続、生産性要件等、その他、ご不明点については

厚生労働省HP

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html)を参照いただくか、申請する管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお問い合わせください。詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]

- https://www.mhlw.go.jp/content/000529414.pdf

-

2019.08.26

令和元年度の最低賃金は全国加重平均で27円の引上げを提示

令和元年(2019年)7月31日に開催された「第54回中央最低賃金審議会」で、令和元年度の地域別最低賃金額改定の目安について、答申の取りまとめが行われ、その内容が厚生労働省から公表されました。今年度の目安で示された引上げ額は、最高28円(Aランク)~最低26円(Dランク)、全国加重平均では「27円」(昨年度は26円)となっており、これは昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。

【最低賃金制度と地域別最低賃金額の改定に係る目安制度の概要】

(1)最低賃金制度とは

最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度である。仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされる。(2)最低賃金の種類

最低賃金には、産業に関わりなく地域内のすべての労働者に適用される都道府県別の「地域別最低賃金」と、例えば電気機械器具製造業、自動車小売業など特定の産業に働く労働者に適用される「特定最低賃金」の二種類が設定されている。(3)最低賃金の決定と最低賃金審議会

最低賃金は、最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料を十分参考にしながら審議が行われ、

①労働者の生計費

②労働者の賃金

③通常の事業の賃金支払能力

の3要素を考慮して決定又は改定されることとなっており、①を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとされている。最低賃金審議会は、厚生労働省に中央最低賃金審議会が、都道府県労働局に地方最低賃金審議会が置かれており、地域別最低賃金は、各地方最低賃金審議会の審議を経て、都道府県労働局長が決定又は改定することとなっている。(4)地域別最低賃金額改定に係る目安制度の概要

昭和53年から、地域別最低賃金の全国的整合性を図るため、中央最低賃金審議会が、毎年、地域別最低賃金額改定の「目安」を作成し、地方最低賃金審議会へ提示している。また、目安は、地方最低賃金審議会の審議の参考として示すものであって、これを拘束するものでないこととされている。なお、地域別最低賃金額の表示については、従来、日額・時間額併用方式となっていたが、平成14年度以降時間額単独方式に移行されており、目安についても、平成14年度以降時間額で示すこととなっている。【答申のポイント】

(ランク(注)ごとの目安)

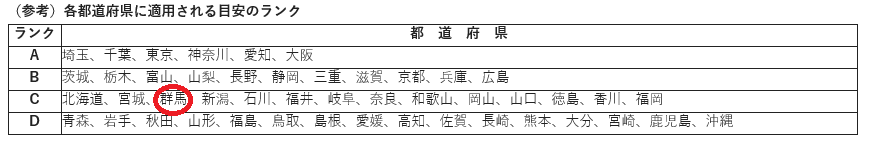

各都道府県の引上げ額の目安については、 Aランク28円、Bランク27円、Cランク26円、Dランク26円 (昨年度はAランク27円、Bランク26円、Cランク25円、Dランク23円)。

注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を提示している。現在、Aランクで6都府県、Bランクで11府県、Cランクで14道県、Dランクで16県となっている。(参考参照)また、全都道府県で20円を超える目安額となっており、引上げ率に換算すると3.09%(昨年度は3.07%)となっています。この答申は、「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」において4回にわたる審議を重ねて取りまとめられた「目安に関する公益委員見解」等を、地方最低賃金審議会に示すものです。

今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。

なお、目安どおりに改定されると、地域別最低賃金の全国加重平均は、単純計算で901円(現行は874円)となります。また、最も高い東京都は1,013円(現行は985円)、それに次ぐ神奈川県は1,011円(現行は983円)となり、初めて1,000円を超える地域が誕生することになります。詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]

- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06020.html

-

2019.08.26

ストレスチェック制度に関するページに「令和元年度産業保健関係助成金」の情報を追加

厚生労働省が運営するサイト「こころの耳」から、ストレスチェック制度に関するページに「令和元年度産業保健関係助成金」の情報を追加したとのお知らせがありました。具体的には、心の健康づくり計画助成金、「ストレスチェック」実施促進のための助成金、小規模事業場産業医活動助成金・産業医コース・保健師コース、小規模事業場産業医活動助成金・直接健康相談環境整備コース、職場環境改善計画助成金、について令和元年度版の手引きが公表されています。

1 心の健康づくり計画助成金

「心の健康づくり計画助成金」は、事業主の方が各都道府県にある産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき心の健康づくり計画を作成し、計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に助成を受けることができる制度です。メンタルヘルス対策促進員の助言・支援(訪問3回まで)を受け、心の健康づくり計画(ストレスチェック実施計画を含む。)を作成し、計画に基づきメンタルヘルス対策を実施した場合に支給(一律10万円)されます。※一企業につき将来にわたって1回の支給に限ります。2 「ストレスチェック」実施促進のための助成金(労働者数50人未満の事業場対象)

派遣労働者を含めて従業員50人未満の事業場が、ストレスチェックを実施し、また、産業医からストレスチェック後の面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合に、費用の助成を受けられる制度です。

1.ストレスチェック(年1回)を行った場合1労働者につき500円を上限として、その実費額を支給

2.ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円を上限として、その実費額を支給(一事業場につき年3回を限度)3 小規模事業場産業医活動助成金・産業医コース(労働者数50人未満の事業場対象)

「小規模事業場産業医活動助成金・産業医コース」は、労働者数50人未満の小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業医活動が行われた場合に実費を助成するものです。一事業場につき、6か月当たり10万円を上限とし、将来にわたって2回を支給されます。4 小規模事業場産業医活動助成金・保健師コース(労働者数50人未満の事業場対象)

「小規模事業場産業医活動助成金・保健師コース」は、労働者数50人未満の小規模事業場が保健師と産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業保健活動が行われた場合に実費を助成するものです。一事業場につき、6か月当たり10万円を上限とし、将来にわたって2回を支給されます。5 小規模事業場産業医活動助成金・直接健康相談環境整備コース(労働者数50人未満の事業場対象)

「小規模事業場産業医活動助成金・直接健康相談環境整備コース」は、労働者数50人未満の小規模事業場が産業医と締結する産業医活動契約、又は保健師と締結する産業保健活動契約のいずれかに、契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備した条項を含めた場合に助成するものです。一事業場につき、6か月当たり一律10万円を将来にわたって2回に限り支給されます。6 職場環境改善計画助成金(Aコース)

※本助成金の現行制度(平成30年度と同要件)の運用は令和元年6月30日をもって終了します。新制度の運用は令和元年7月を予定しています。

「職場環境改善計画助成金(Aコース)」は、事業主の方が専門家による指導に基づき、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて職場環境改善計画書を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した指導費用及び機器・設備購入費用の助成を受けることができる制度です。専門家の指導に基づき、職場環境改善計画を作成・実施した場合に、指導費用及び機器・設備購入費の実費を支給されます(10万円を上限、うち機器・設備購入費は5万円を上限かつ単価5万円以内のもので将来にわたり1回限り)。7 職場環境改善計画助成金(Bコース)

※本助成金の現行制度(平成30年度と同要件)の運用は令和元年6月30日をもって終了します。新制度の運用は令和元年7月を予定しています。

「職場環境改善計画助成金(Bコース)」は、事業主の方が各都道府県にある産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて職場環境改善計画書を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した機器・設備購入費用の助成を受けることができる制度です。メンタルヘルス対策促進員の助言・支援(訪問3回まで)を受け、職場環境改善計画を作成・実施した場合に、機器・設備購入費の実費を支給されます(5万円を上限かつ単価5万円以内のもので将来にわたり1回限り)。8 職場環境改善計画助成金(建設現場コース)

※本助成金の現行制度(平成30年度と同要件)の運用は令和元年6月30日をもって終了します。新制度の運用は令和元年7月を予定しています。

「職場環境改善計画助成金(建設現場コース)」は、建設業の元請事業者の方が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて、各都道府県産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき、職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境改善を実施した場合に負担した機器・設備購入(リースやレンタルを含む。)費用の助成を受けることができる制度です。詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」 ]

- https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou/#head-4

-

2019.08.26

パワーハラスメント対策が事業主の義務となります

「パワーハラスメント防止対策の法制化」を盛り込んだ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和元年(2019年)5月29日に成立し、同年6月5日の官報に公布されたことは以前にも、取り上げましたが、注目は、「パワーハラスメント防止対策の法制化」です。その概要を紹介するリーフレットが、一部の都道府県労働局などから公表されておりますので、今一度ご確認ください。

■改正ポイント1

パワーハラスメント対策の法制化

~労働施策総合推進法の改正~施行時期

公布後1年以内の政令で定める日

※パワーハラスメントの措置義務については、中小企業は、公布後3年以内の政令で定める日までの間は、努力義務となります。

中小企業の定義:https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html

※改正法は令和元年6月5日に公布。○職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります(適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります)。

○パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができるようになります。

※企業規模等によって義務化の時期が異なりますのでご注意ください。職場におけるパワーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです

①優越的な関係を背景とした

②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により

③就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)

※適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラに当たりません○職場のパワーハラスメントの定義や事業主が講ずべき措置の具体的内容等については、今後指針において示す予定です。

○雇用管理上の措置の具体的内容(現行のセクハラ防止の措置義務の内容を踏まえて今後検討)

・事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発

・苦情などに対する相談体制の整備

・被害を受けた労働者へのケアや再発防止等パワハラに関するQ&A

・職場とはどこまでを含みますか?

「労働政策審議会建議」においては、「職場」とは、業務を遂行する場所を指しますが、通常就業している場所以外の場所であっても、業務を遂行する場所については「職場」に含むことを指針で示すことが適当とされています。・優越的な関係とはどのような関係を指しますか?

「職場のパワーハラスメント防止対策に関する検討会報告書」においては、パワハラを受ける労働者が行為者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係に基づいて行われることで、例えば、以下の場合も含むとされています。

・職務上の地位が上位の者による行為

・同僚又は部下による行為で、当該行為を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの

※いずれも、詳細については、指針において示される予定です。■改正ポイント2

セクシュアルハラスメント等防止対策の実効性の向上

~男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法の改正~1 セクハラ等の防止に関する国・事業主・労働者の責務が明確化※されます

(パワハラ、いわゆるマタハラも同様(2、4も同じ。))

※セクハラ等は行ってはならないものであり、事業主・労働者の責務として、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるものとされています。2 事業主にセクハラ等に関して相談した労働者に対して事業主が不利益な取扱いを行うことが禁止されます

3 事業主は、自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行い、他社が実施する雇用管理上の措置(事実確認等)への協力を求められた場合にこれに応じるよう努めることとされます

※あわせて、自社の労働者が他社の労働者等からセクハラを受けた場合も、相談に応じる等の措置義務の対象となることを指針で明確化します。4 調停の出頭・意見聴取の対象者が拡大※されます

※セクハラ等の調停制度について、紛争調整委員会が必要を認めた場合には、関係当事者の同意の有無に関わらず、職場の同僚等も参考人として出頭の求めや意見聴取が行えるようになります。詳しくは下記参照先をご覧ください。