-

2025.07.10NEW

令和6年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)が公表されました

[厚生労働省]より「公表」された情報です。

厚生労働省では、令和6年の「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を取りまとめ公表しています。 令和6年における職場での熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)は、1,257人(前年比151人・約14%増)であり、全体の約4割が建設業と製造業で発生しています。

また、熱中症による死亡者数は31人(前年と同数)であり、建設業(10人)や製造業(5人)で多く発生しています。死亡災害の多くの事例では、重篤化した状態で発見されるケース、医療機関に搬送しないケースなど、初期対応の放置、対応の遅れが見られました。1 職場における熱中症による死傷者数の状況(2015~2024年)

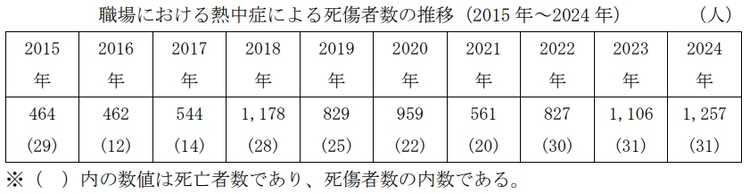

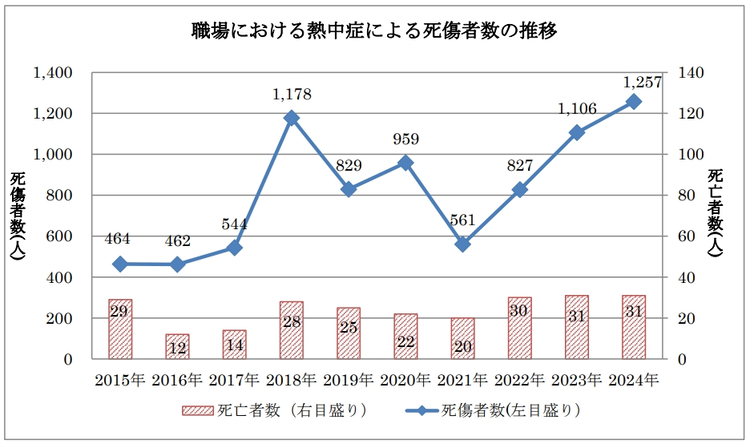

職場での熱中症による死亡者及び休業4日以上の業務上疾病者の数(以下合わせて「死傷者数」という。)は、2024年に1,257人と、死傷者数について統計を取り始めた2005年以降、最多となっている。うち、死亡者数は31人と、死亡災害について統計を取り始めた1989年以降、当時、観測史上1位の猛暑であった平成22年の47人に次いで多くなっている。

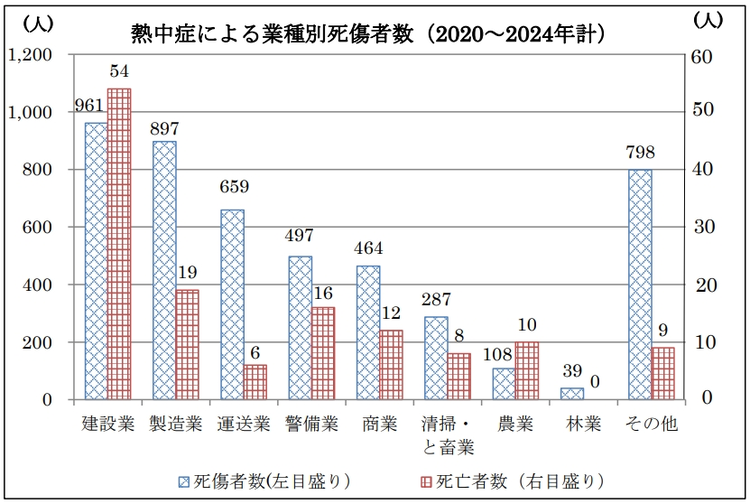

2 業種別発生状況(2020~2024年)

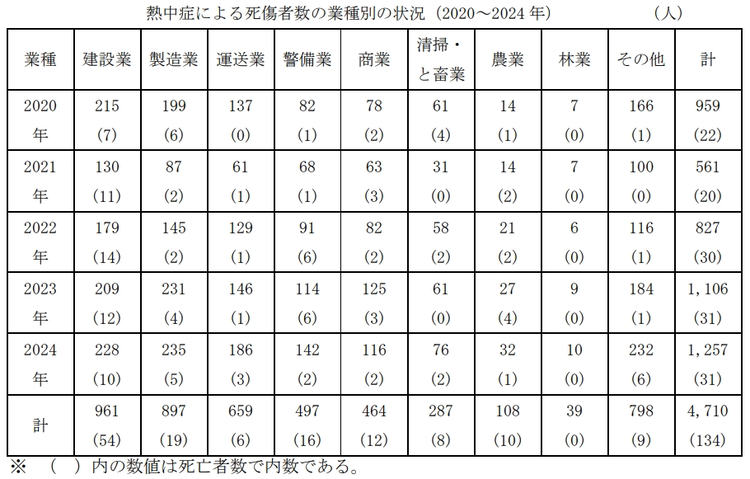

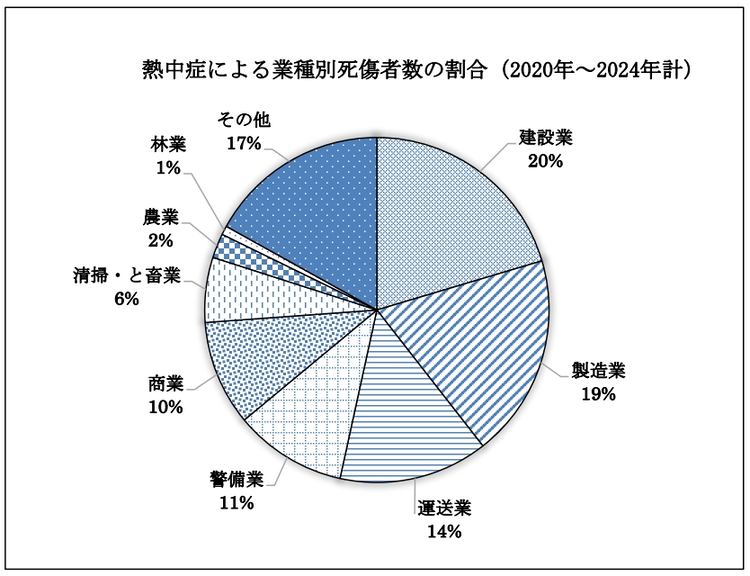

2024年の死傷者数1,257人について、業種別でみると、製造業が235人、建設業が228人の順で多くなっている。死亡者数については、31人のうち建設業が10人と最も多く発生しており、次いで、製造業が5人となっている。また、2020年以降の5年間に発生した熱中症の死傷者数について、業種別でみると、死傷者数、死亡者数ともに建設業、製造業の順で多く発生しており、年によって、製造業と建設業の順番は入れ替わることがあるが、いずれの年もこの2業種で死傷者数は約4割、死亡者数は約5割から6割程度を占めている。

3 月・時間帯別発生状況(2020~2024年)

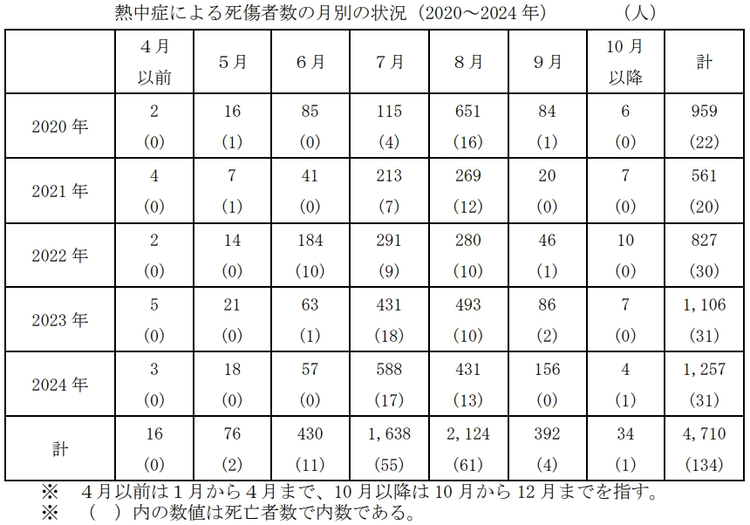

(1)月別発生状況

2024年の死傷者数1,257人について、月別の発生状況でみると、約8割が7月、8月の2ヶ月間に集中している。特に死亡者数については、31人のうち、1人を除き、7月又は8月に集中している。

また、2020年以降の5年間に発生した熱中症の死傷者数について、月別の発生状況でみると、死傷災害については2024年と同様の傾向があり、約8割が7月、8月の2ヶ月間に集中している。死亡者数についても2022年は6月に10人の方が亡くなっているが、これを除けば、いずれの年も7月又は8月に集中している。

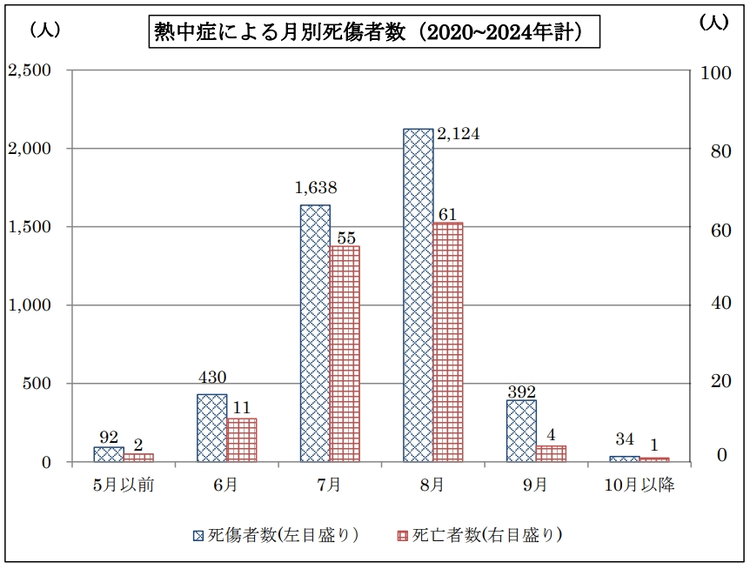

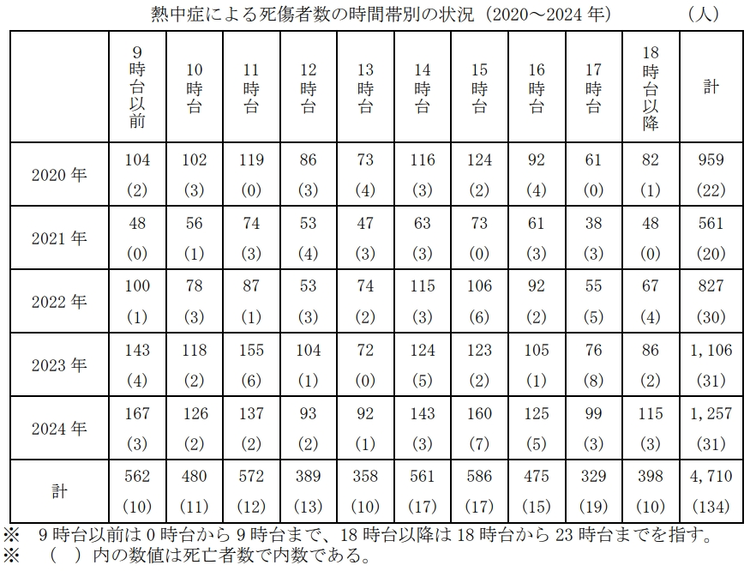

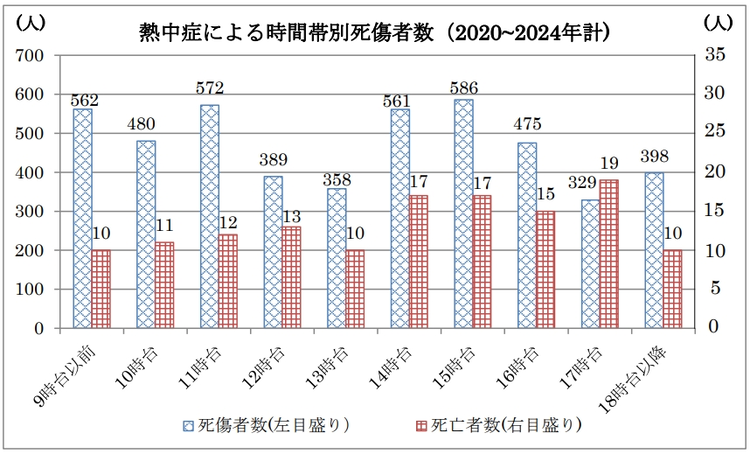

(2)時間帯別発生状況(2020~2024年)

2024年の死傷者数1,257人について、時間帯別の発生状況についてみると、午前中や午後3時前後の被災者数が多くなってことが窺えるが、いずれの時間帯でも発生している。死亡災害についても同様にいずれの時間帯でも発生している。

また、2020年以降の5年間に発生した熱中症の死傷者数について、時間帯別の発生状況についてみると、死傷災害、死亡災害ともに2024年と同様の傾向となっている。

なお、気温が下がった17時台や18時台以降に死亡に至るケースが少なからずみられるが、これらには、日中には重篤な症状はみられなかったにもかかわらず、作業終了後や帰宅後に体調が悪化した事案が含まれている。

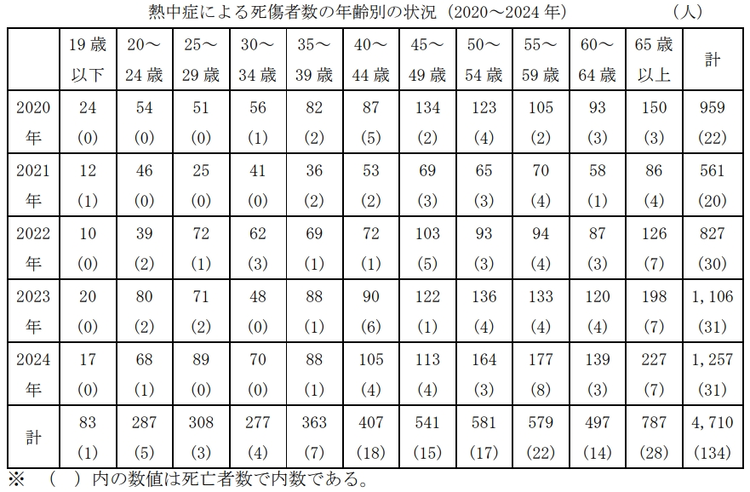

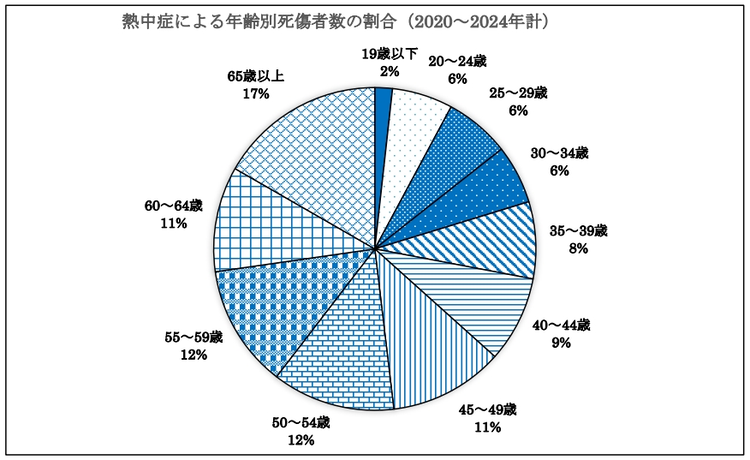

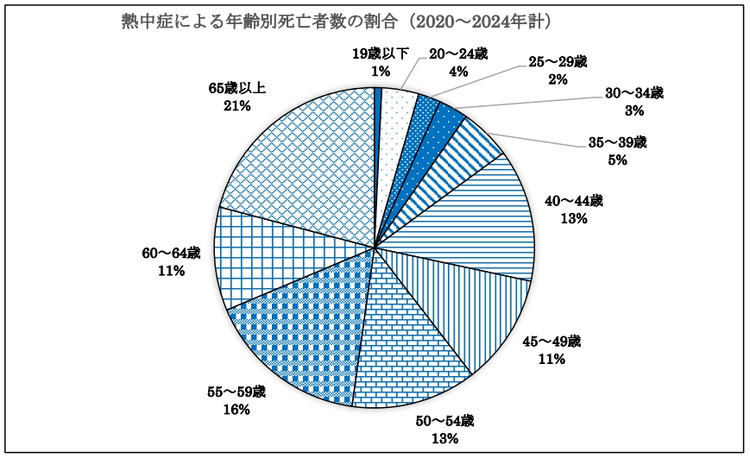

4 年齢別発生状況(2020~2024年)

2024年の死傷者数1,257人について、年齢別の発生状況についてみると、死傷者数、死亡者数ともにいずれの年齢層においても発生しており、死傷者数については、50歳代以上で全体の約56%を占めており、死亡者数については全体の約67%を占めている。

また、2020年以降の5年間に発生した熱中症の死傷者数について、年齢別の発生状況についてみると、2024年度同様の傾向がみられ、死傷者数については、50歳代以上で全体の約52%を占めており、死亡者数については、全体の約61%を占めているなど、一般に高齢者は、身体機能の低下等の影響により、加齢により熱中症を発症するリスクが高いことから、死亡災害に至る割合が高くなっていることが考えられる。

5 2024年の熱中症による死亡災害の事例

【死亡災害全体の概要】

・総数は31件で、被災者は男性28件、女性3件であった。

・発症時・緊急時の措置の確認及び周知していたことを確認できなかった事例が20件あった。

・暑さ指数(WBGT)の把握を確認できなかった事例が24件あった。

・熱中症予防のための労働衛生教育の実施を確認できなかった事例が14件あった。

・糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病や所見を有している事が明らかな事例は21件あった。

詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ [ 厚生労働省 ]https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58389.html

-

2025.06.25NEW

「多様な正社員」制度導入支援事業のご案内

[厚生労働省]より「お知らせ」です。

「多様な正社員」とは、従来の正社員と異なり、職務内容・勤務地・労働時間などを限定して選択できる柔軟な雇用形態を指します。近年、育児や介護、学習など個々の事情に応じた働き方を望む声が高まる中、企業側も多様な人材の確保と活用が課題となっています。

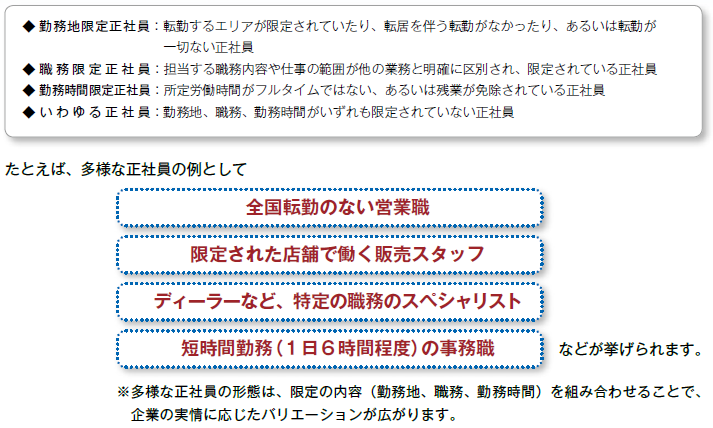

この制度は、労働者の多様なニーズと企業の人事戦略の両立を図る有効な手段とされており、正社員と非正規雇用の二極化を緩和し、多様な働き方を実現するために注目されています。勤務地や職務、勤務時間を限定することで、ワーク・ライフ・バランスの向上と人材の定着を両立させるこの制度の導入・運用に向けたポイントが、厚生労働省から公表されています。Ⅰ 多様な正社員とは

一般的に、正社員は、①労働契約の期間の定めがない、②所定労働時間がフルタイムである、③直接雇用である者をいいます。

多様な正社員とは、いわゆる正社員(従来の正社員)と比べ、配置転換や転勤、仕事内容や勤務時間などの範囲が限定されている正社員のことを指します。

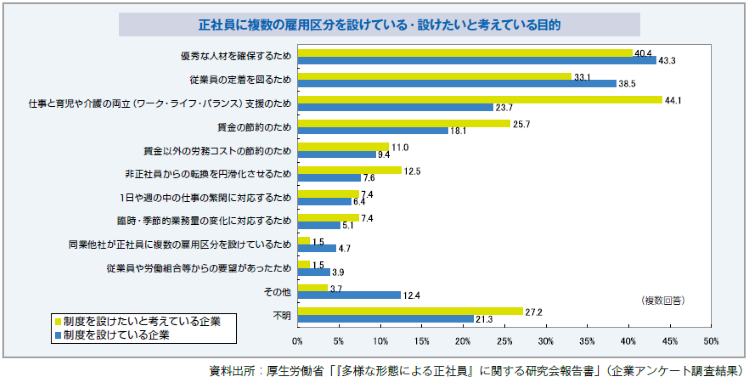

現在、多様な正社員を導入・運用している企業は約5割に達していますが、その理由として「優秀な人材を確保するため」や「従業員の定着を図るため」、「仕事と育児や介護の両立(ワーク・ライフ・バランス)支援のため」等が挙げられています。

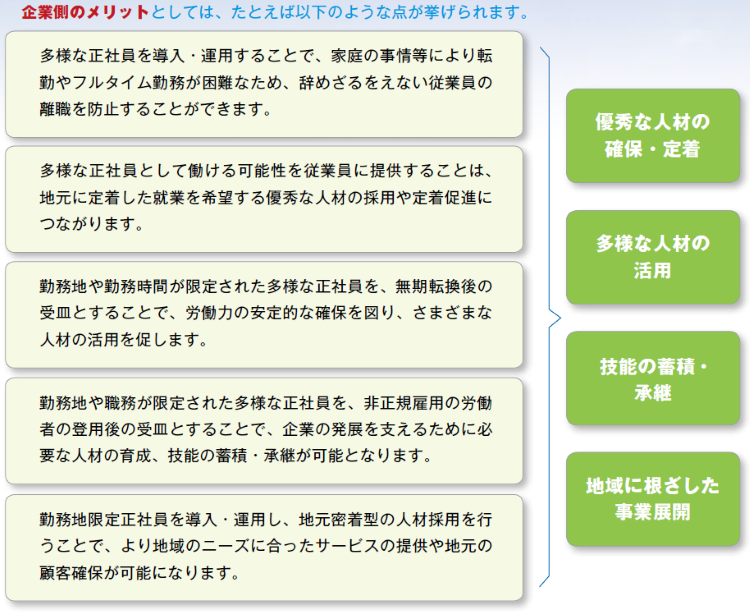

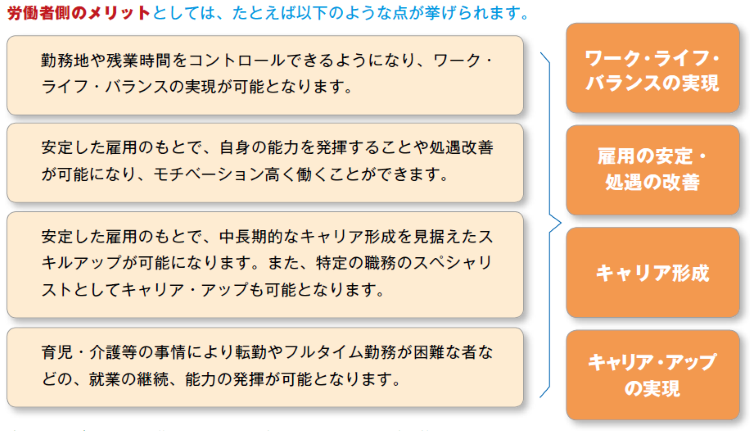

■多様な正社員導入・運用のメリットについて

それでは、多様な正社員の導入・運用は、企業そして労働者にどのようなメリットをもたらすのでしょうか。

Ⅱ 多様な正社員の活用を図るには?

■多様な正社員の活用ケース

ここでは、企業の抱える人材の確保や有効活用に向けた課題を解決するために、多様な正社員を活用しているケースをご紹介します。勤務地、職務、勤務時間の限定については、いずれかの限定があるケースの他、これらを組み合わせたケースもあります。多様な正社員を導入・運用する際の参考にしてください。

■多様な正社員を活用する際の雇用管理上の留意事項

多様な正社員の活用を図る際には、具体的にどのような点に留意すればよいのでしょうか。

ここでは、多様な正社員を円滑に導入・運用し、企業と労働者双方にとってメリットのある制度とするための雇用管理上の留意事項を7つご紹介します。・留意事項(1)労働者に対する限定の内容の明示

転勤、配置転換などに関する紛争を未然に防止し、また労働者にとってもキャリア形成の見通しがつきやすく、ワーク・ライフ・バランスを図りやすくするとともに、企業にとっても優秀な人材を確保しやすくするためにも、勤務地や職務に限定がある場合には限定の内容について明示しましょう。

・留意事項(2)多様な正社員への転換制度

非正規雇用の労働者の希望に応じて、雇用の安定を図りつつキャリア・アップや勤続に応じた処遇が得られるよう、多様な正社員への転換制度を設けましょう。

また、労働者のワーク・ライフ・バランスの実現や、企業の優秀な人材の確保・定着などのため、いわゆる正社員から多様な正社員への転換制度も用意しましょう。

・留意事項(3)いわゆる正社員と多様な正社員間の均衡処遇(賃金、昇進・昇格)

多様な正社員といわゆる正社員との双方に不公平感を与えず、また、モチベーションを維持するため、多様な正社員といわゆる正社員間の処遇の均衡を図ることが望まれます。

・留意事項(4)いわゆる正社員の働き方の見直し

多様な正社員を活用しやすくするために、いわゆる正社員の働き方(所定外労働、転勤や配置転換の必要性や期間など)を見直すことが望まれます。

・留意事項(5)人材育成・キャリア形成

労働者が職業能力を計画的に習得できるよう、職業訓練機会を付与するとともに、中長期的なキャリア形成に役立つ専門的・実践的な教育訓練への支援を行うことが望まれます。

・留意事項(6)制度の設計・導入・運用に当たっての労使コミュニケーション

多様な正社員を円滑に導入・運用するため、制度の設計・導入・運用の際には、労働者に対する十分な情報提供と、労働者との十分な協議を行いましょう。

・留意事項(7)事業所閉鎖や職務の廃止などへの対応

勤務地や職務の限定が明確にされているとしても、事業所の閉鎖や職務の廃止の場合に直ちに解雇が有効となるものではありません。事業所閉鎖等に直面した場合は、解雇回避のための措置として配置転換などを可能な範囲で行うことが求められます。

詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ [ 厚生労働省 ]https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/tayou/

-

2025.06.25NEW

年金制度改正法が成立しました

[厚生労働省]より「お知らせ」です。

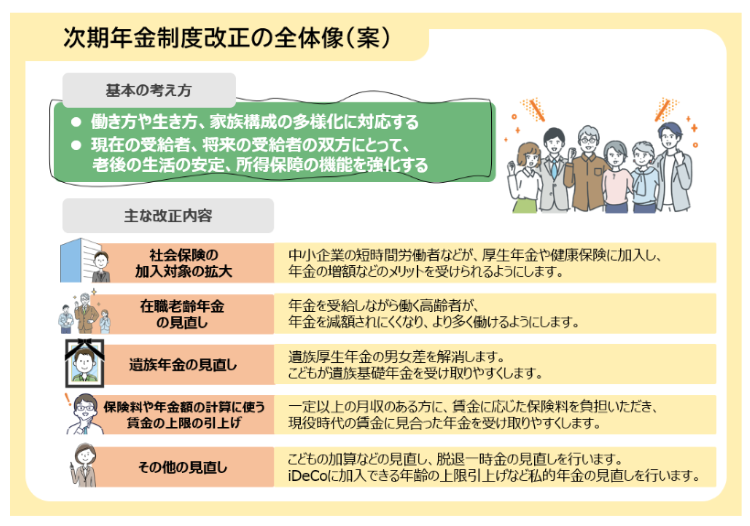

令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。この法律は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再配分の強化や私的年金制度の拡充等により、高齢期における生活の安定を図るためのものです。

・改正案の意義

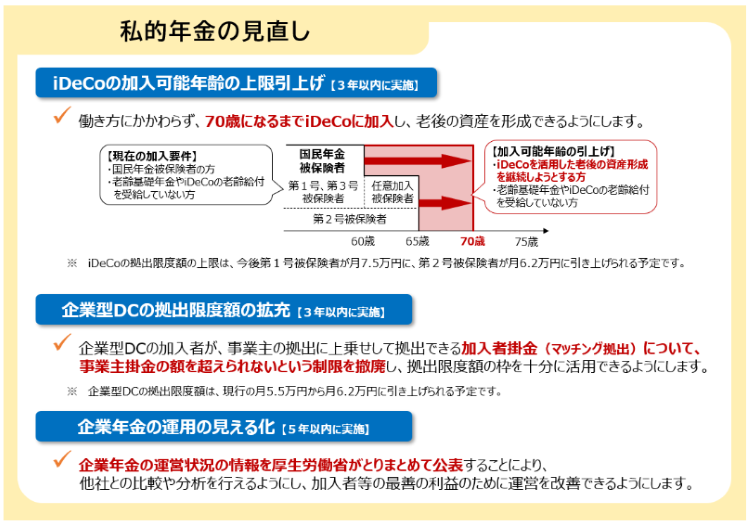

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充等により高齢期における生活の安定を図るため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金の見直し、標準報酬月額の上限の段階的引上げ、iDeCoの加入可能年齢の引上げ等の措置を講じます。

・次期年金制度改正案の全体像

次期年金制度改正案の全体像は以下の図のとおりです。

また、改正案の各論についてもそれぞれ図で分かりやすく説明しています。

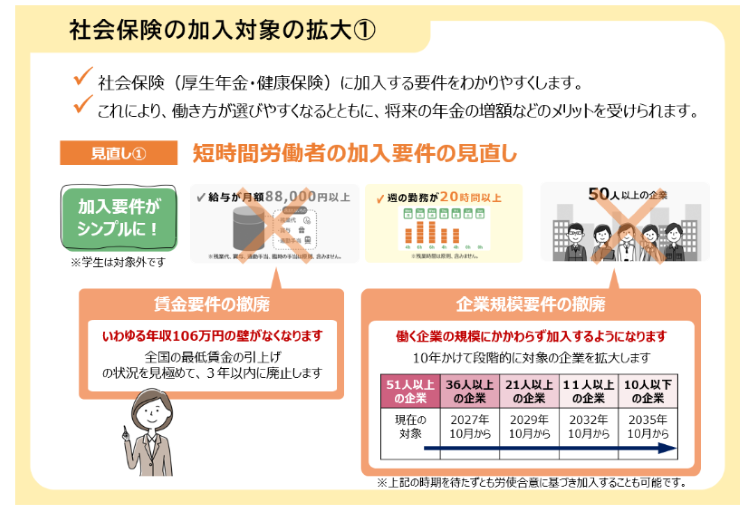

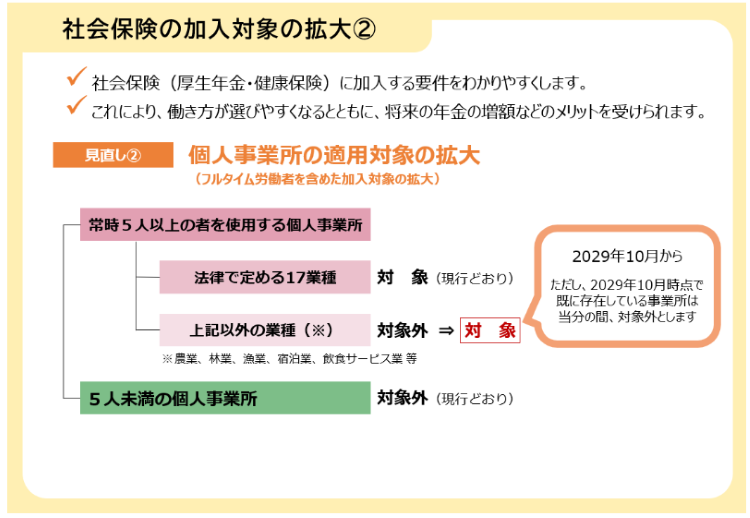

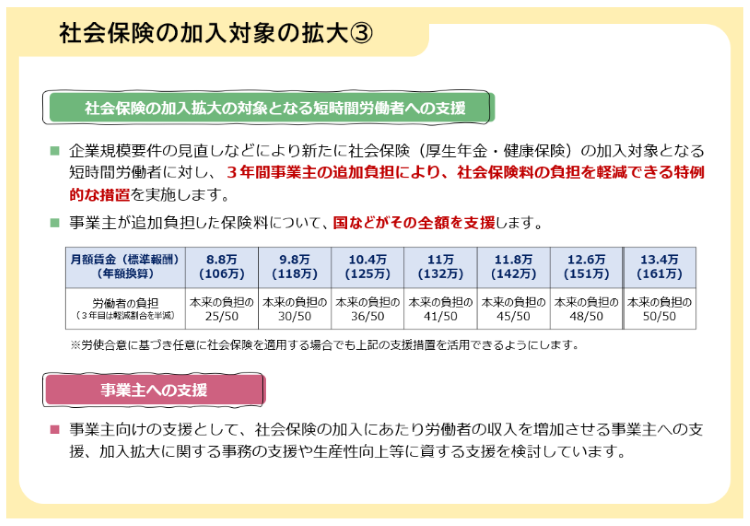

(1)社会保険の加入対象の拡大

中小企業の短時間労働者などが、厚生年金や健康保険に加入し、年金の増額などのメリットを受けられるようにする、社会保険の加入対象の拡大をします。

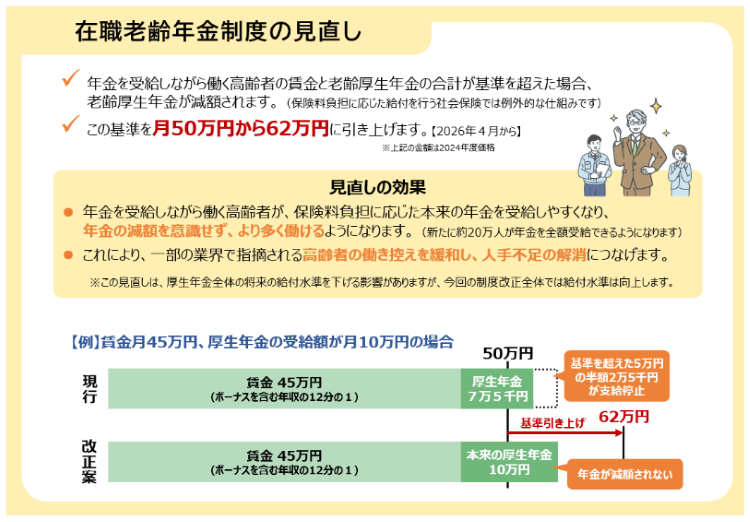

(2)在職老齢年金制度

年金を受給しながら働く高齢者が、年金を減額されにくくなり、より多く働けるようにする、在職老齢年金の見直しをします。

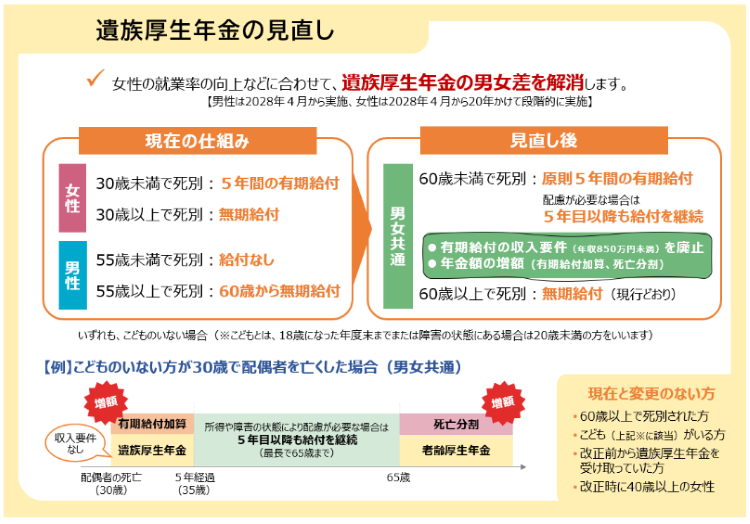

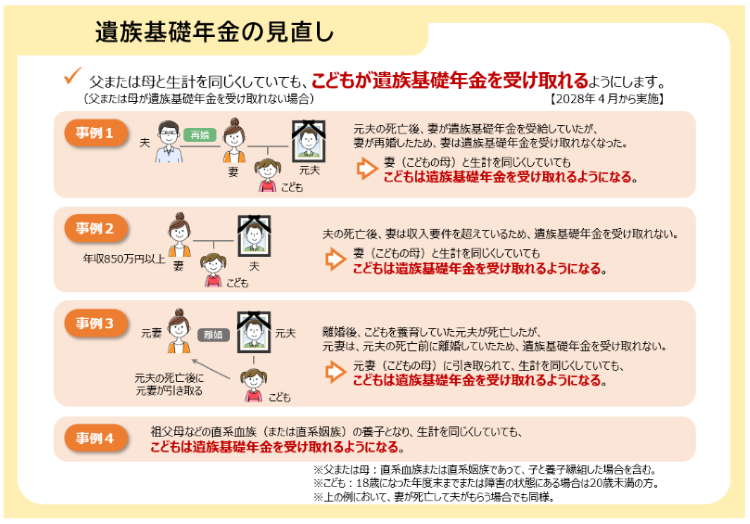

(3)遺族年金制度

遺族年金を見直し、遺族厚生年金の男女差を解消します。また、こどもが遺族基礎年金を受け取りやすくします。

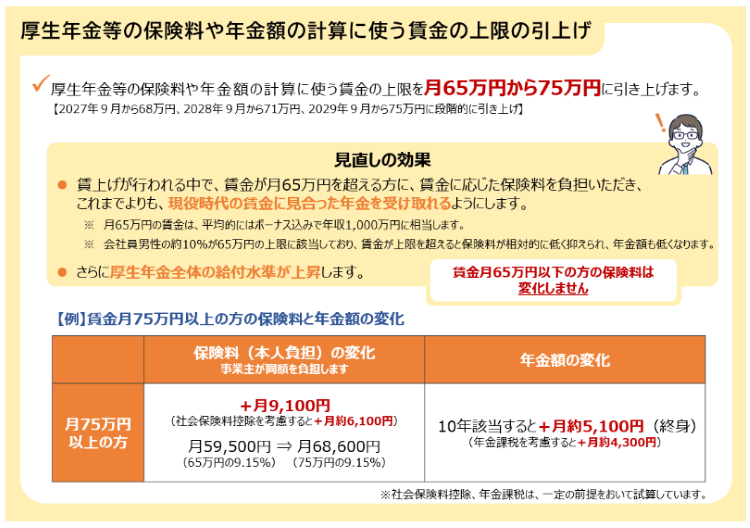

(4)厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ

保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引上げを行い、一定以上の月収のある方に、賃金に応じた保険料を負担いただくことで、現役時代の賃金に見合った年金を受け取りやすくします。

(5)私的年金制度

iDeCoに加入できる年齢の上限を引き上げ、企業型DCの拠出限度額の拡充、企業年金の運用の見える化などを行います。

詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ [ 厚生労働省 ]https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html

-

2025.05.29NEW

公益通報者保護制度の詳細

[消費者庁]からの「お知らせ」です。

「公益通報者保護法」は従業員が、お勤め先の不正行為を通報したこと(公益通報)を理由とする、解雇や降格、不自然な異動などの不利益な取扱いから保護されるための条件を定めています。従業員が301人以上のお勤め先には、内部通報窓口の設置義務があります。ここでは、通報を受け付ける事業者が通報を適切に取扱うための基本的な事項等を紹介します。

・事業者に課せられている法的義務

事業者の皆様には、公益通報保護法上、事業者内部の公益通報に適切に対応するために、次の義務が課されています。事業者が、こうした体制を整備することは、事業者内部の自浄作用を高めるとともに、事業者外部への通報による風評リスク等を減少させることにもつながります。また、公益通報対応義務を行う人(通報内容の調査など公益通報に対応する人)は、通報者がだれであるかを特定させる情報(通報者名など)について守秘義務を負います。

・事業者の対応事項

①従事者を指定する義務

公益通報対応業務を行う人(窓口で通報を受け付ける者や、調査等に従事する者、是正措置を実施する者等)であって、業務に関して通報者氏名などを知らされる人を、「従事者」として指定する必要があります。

※従事者には、通報者指名などの情報について漏らしてはならない、という守秘義務が法律上定められており、違反した場合には30万円以下の罰金が科されることになります。

この「公益通報対応業務を行う人」は、公益通報対応業務の全て(窓口での受付対応から調査、是正措置まで)を行う人だけではなく、その一部(窓口での受付のみ)を行う人であっても、該当します。公益通報者が通報を安心して行うためには、公益通報に対応する業務のいずれかの段階においても、公益通報者を特定させる事項が漏れることを防ぐ必要があるためです。

従事者を定める際には、従事者となる者の予期に反して刑事罰が科される事態を防ぐため、従事者の地位に就くことが従事者となる者自身に明らかとなる方法により定める必要があります。

②公益通報に対応するための体制を整備する義務等

事業者は、事業者内から広く通報を受け付けるなど通報に対応する体制を整備することや、公益通報対応業務の独立性・中立性・公正性を確保するための措置をとる義務を負います。

(例)

・部門横断的に内部公益通報を受け付ける窓口の設置

・内部規程の策定

・窓口において受け付けた内部公益通報の調査・是正措置の実施

・幹部からの独立性を確保した体制作り

・利害関係者の排除

また、公益通報を躊躇(ちゅうちょ)させることのないよう、公益通報者に対する不利益取扱い、公益通報者の探索や公益通報者を特定させる情報についての情報漏洩から保護するための措置をとる義務があります。事業者は、実際に、公益通報者に対する不利益な取扱い、探索や情報漏洩が発生した場合、そのような行為をした従業員や役員などに対し、懲戒処分などの適切な措置をとる必要があります。

(例)

・公益通報者に対する不利益取扱いの禁止

・公益通報者の探索の防止に関する措置

・公益通報者に関する情報の範囲外共有の防止に関する措置

・内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置等

加えて、内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置を取る必要があります。

(例)従業員等への教育・周知、是正措置等の公益通報者への通知、記録の保管、制度の定期的な見直しや運用実績の開示、内部規程の策定・運用

③事業者の体制整備等に関する必読資料

・指針(公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_210820_0001.pdf

・指針の解説(指針の内容を遵守するための考え方や具体例等)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_211013_0001.pdf詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ [ 消費者庁 ]https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/detail/private

-

2025.05.15NEW

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

[厚生労働省]からの「お知らせ」です。

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。この法定雇用率の引き上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。

1:障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。(令和6年4月以降)

障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。

・毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告

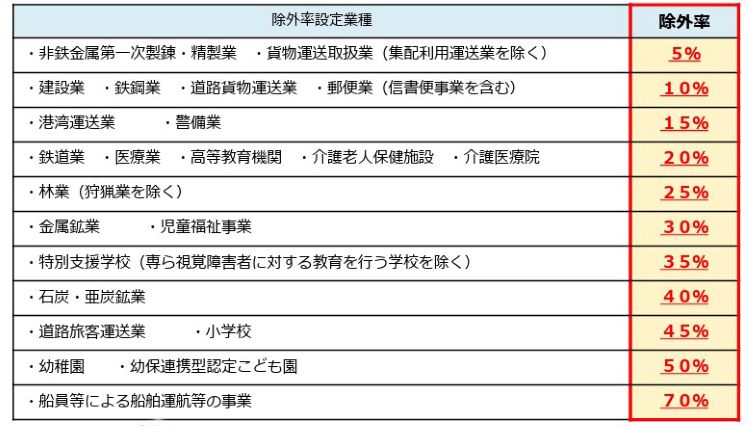

・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)2:除外率が引き下げられます。(令和7年4月以降)

除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、令和7年4月1日から以下のように変わります。(現在除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となります)

3:障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります。

・精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)

週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになります。・一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。4:障害者雇用のための事業主支援を強化(助成金の新設・拡充)します。(令和6年4月以降)

※詳細が決まり次第、別途ご案内予定・雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金を新設します。

障害者雇用に関する相談援助を行う事業者から、原則無料で、雇入れやその雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援助を受けることができるようになります。加齢により職場への適応が難しくなった方に、職務転換のための能力開発、業務の遂行に必要な者の配置や、設備・施設の設置等を行った場合に、助成が受けられるようになります。

・既存の障害者雇用関係の助成金を拡充します。

障害者介助等助成金(障害者の雇用管理のための専門職や能力開発担当者の配置、介助者等の能力開発への経費助成の追加)や職場適応援助者助成金(助成単価や支給上限額、利用回数の改善等)の拡充、職場実習・見学の受入れ助成の新設など、事業主の皆様の障害者雇用の支援を強化します。Q&A

Q1:障害者雇用納付金の取扱いはどうなるのでしょうか?

A1:①令和6年度分の障害者雇用納付金について(※申告期間:令和7年4月1日から同年5月15日までの間)新しい法定雇用率(2.5%)

で算定していただくことになります。

②令和8年度分の障害者雇用納付金について(※申告期間:令和9年4月1日から同年5月17日までの間)令和8年6月以前については

2.5%、令和8年7月以降については2.7%で算定していただくことになります。Q2:障害者を雇用する場合に活用できる支援制度はありますか?

A2:障害者雇用のための各種助成金や職場定着に向けた人的支援など、様々な支援制度をご利用いただけます。サポートを実施してい

る機関は様々ありますので、まずは事業所管轄のハローワークにご相談ください。障害者雇用のご案内

https://www.mhlw.go.jp/content/000767582.pdfQ3:法定雇用率及び除外率制度について、国や地方公共団体等の取扱いはどう変わりますか?

A3:国や地方公共団体等の法定雇用率については、令和5年度は2.6%、令和6年4月1日から2.8%、令和8年7月1日から3.0%と民間企業

と同様に段階的に引き上げとなります。除外率制度についても、同様に10ポイント引き下げられます。なお、都道府県等の教育委

員会の法定雇用率については、令和5年度は2.5%、令和6年4月1日から2.7%、令和8年7月1日から2.9%となります。詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ [ 厚生労働省 ]https://www.mhlw.go.jp/content/001462560.pdf