-

2023.11.09

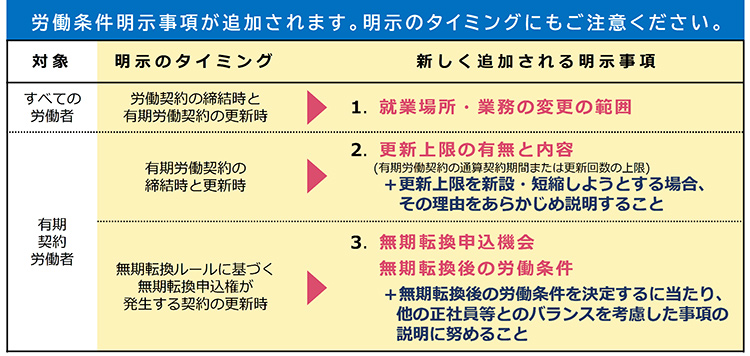

令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

厚生労働省では、令和6年4月1日から施行される「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)」などによる改正事項のうち、「無期転換ルール・労働契約関係の明確化等」関係について、専用のページを設けて各種の資料・情報を紹介しています。この度、その専用のページ(令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます)の資料について、追加や更新が行われました。

■労働条件の明示

○ 労働契約を結ぶ(更新の場合も含む)際、使用者が労働者に対し、契約期間、就業場所や業務、労働時間や休日、賃金、退職などに関する事項を明示することです。

無期転換ルールにより無期労働契約が成立する際、無期転換後の労働条件を明示する必要があります【労働基準法第15条】。○ 労働条件のうち、特定の事項については、書面の交付による明示が必要です。なお、労働者が希望した場合は、書面の交付によらず、ファクシミリの送信、電子メール等の送信により明示することも可能です。

労働条件を明示する書面の様式は自由です。厚生労働省では、モデル様式を作成・公開していますので、ウェブサイトをご参照ください。明示事項【労基則第5条】

①~⑥(昇給は除く)については、書面を交付して明示しなければなりません。

なお、⑦~⑭については、使用者がこれらに関する定めを設ける場合は、明示する必要があります。

①労働契約の期間

②期間の定めのある労働契約を更新する

場合の基準

③就業の場所及び従事すべき業務

④始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等

⑤賃金、昇給

⑥退職⑦退職手当

⑧臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、

賞与及び最低賃金額等

⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他

⑩安全及び衛生

⑪職業訓練

⑫災害補償及び業務外の傷病扶助

⑬表彰及び制裁

⑭休職■改正事項とその対象者

「労働基準法施行規則」(以下「労基則」)と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下「雇止めに関する基準」)の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました(2024年(令和6年)4月1日施行)。【働く方すべてに対して(有期契約労働者を含みます。)】

1. 労働契約締結及び有期労働契約の契約更新のタイミング

雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加え、

・就業場所・業務の「変更の範囲」※1の明示

【改正労基則第5条第1項第1号の3】【有期労働契約で働く方に対して】

2. 有期労働契約の締結時及び契約更新のタイミングごと

・更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無とその内容の明示

【改正労基則第5条第1項第1号の2】・更新上限を新設・短縮する場合は、

その理由をあらかじめ(新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。

【改正雇止めに関する基準第1条】更新上限を新設・短縮する場合の説明【雇止め告示※2の改正】

下記の場合は、更新上限を新たに設ける、または短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。

・最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合

・最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合3. 「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の契約更新のタイミングごと※3

労働基準法第15条に基づく労働条件の明示に加え、

・(1) 無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示

+

・(2) 無期転換後の労働条件明示【改正労基則第5条第5項・第6項】・無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)とのバランスを考慮した事項※4(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)の説明に努めなければならないことになります。【改正雇止めに関する基準第5条】

※1 「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。

※1 「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。

※2 有期契約労働者の雇止めや契約期間について定めた厚生労働大臣告示(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準)

※3 初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

※4 労働契約法第3条第2項において、労働契約は労働者と使用者が就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結又は変更すべきものとされています。(注)無期転換ルールの適用を免れる意図をもって、無期転換申込権が発生する前の雇止めや契約期間中の解雇等を行うことは、「有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図る」という労働契約法第18条の趣旨に照らして望ましいものではありません。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]

- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

-

2023.11.09

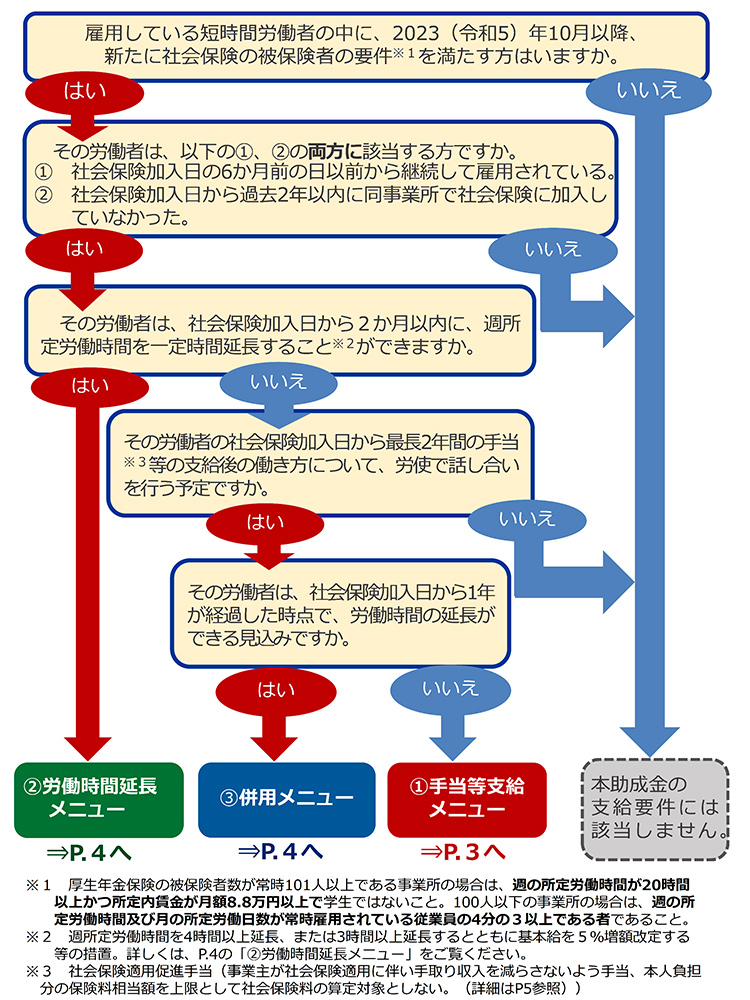

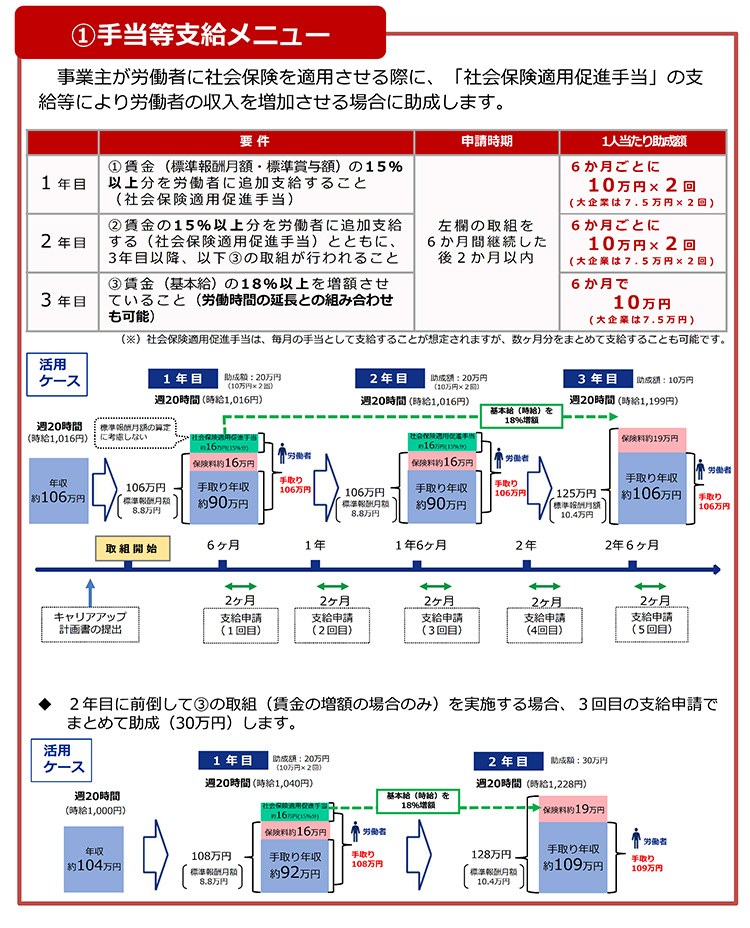

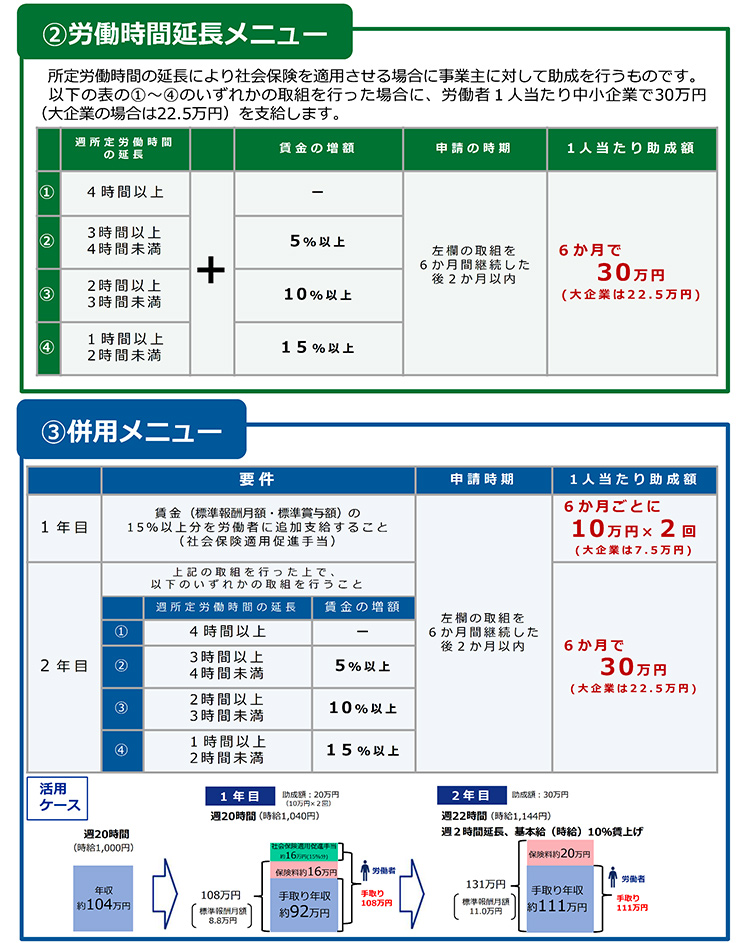

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)手続きを開始

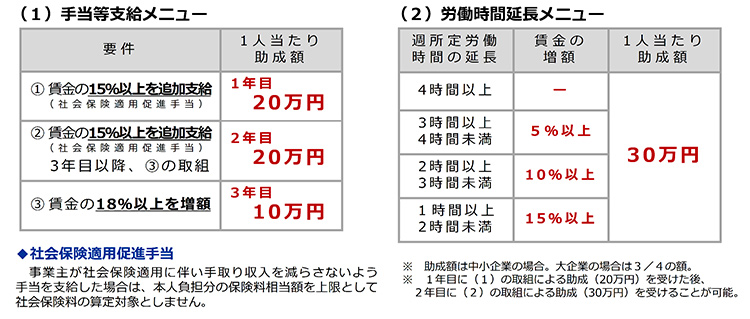

令和5年9月下旬に決定された「年収の壁・支援強化パッケージ」において、「106万円の壁」に対応するため、「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」を創設することとしていましたが、令和5年10月20日の官報に、その根拠となる「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第130号)」が公布されました(公布日施行〔令和5年10月1日にさかのぼって適用〕)。厚生労働省では、これを受けて、令和5年10月20日から、このキャリアアップ助成金の手続きを開始したということです。令和5年10月1日以降、事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり最大50万円を助成するとしています。

■社会保険適用時処遇改善コースの概要

【「社会保険適用時処遇改善コース」を新設】

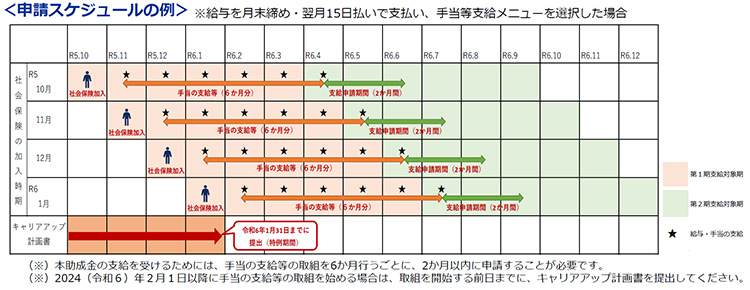

【キャリアアップ計画書を事前に提出】

2024(令和6)年1月31日までに取組を開始する場合、キャリアアップ計画書は2024年1月までに管轄労働局に提出してください

・「キャリアアップ計画書」は、キャリアアップ計画期間開始日の前日までに管轄労働局長まで提出してください。ただし、社会保険適用時処遇改善コースについては、令和5年10月1日から令和6年1月31日までの間に社会保険に適用させる措置を講じた場合に限り、計画又は変更届の提出を令和6年1月31日まで受け付けます。

・「キャリアアップ計画書」は、キャリアアップ計画期間開始日の前日までに管轄労働局長まで提出してください。ただし、社会保険適用時処遇改善コースについては、令和5年10月1日から令和6年1月31日までの間に社会保険に適用させる措置を講じた場合に限り、計画又は変更届の提出を令和6年1月31日まで受け付けます。・支給申請にあたっては、支給申請期間内に、支給申請書および添付書類を事業所の所在地を所管する都道府県労働局に提出してください。

※支給申請の提出については、ハローワークを通じて提出できる場合があります。詳しくは各都道府県労働局にお問い合わせください。支給申請書類を郵送で提出することも可能ですが、申請先への到着日が支給申請期間内である必要がありますので、十分な余裕を持って申請いただきますようお願いします。

※電子申請は年内公開予定【対象となる労働者をチェック】

【社会保険適用促進手当とは?】

○ 短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、労働者が社会保険に加入するにあたり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです。

○ 給与・賞与とは別に支給され、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないことができるとされています。

(最大2年間の措置とされています。)

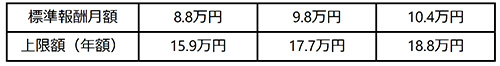

○ また、事業所内でのバランスを考慮し、事業主が同一事業所内で同じ条件で働く他の労働者にも同水準の手当を特例的に支給する場合には、同様の取扱いとすることができるとされています。<報酬から除外する手当の上限額>

社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額とする。

※令和5年度の厚生年金保険料率18.3%、健康保険料率(協会けんぽの全国平均)10.0%、介護保険料率1.82%の場合の本人負担分保険料相当額

詳しくは下記参照先をご覧ください。

-

2023.10.04

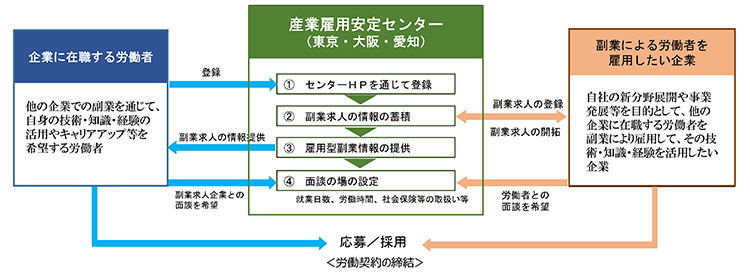

副業・兼業に関する情報提供モデル事業(ビジネス人材雇用型副業情報提供事業)を開始

厚生労働省は、個々人の意識の変化や構造の変化が加速していく中で、労働者個人の自律的なキャリア選択やライフステージに応じた多様な働き方へのニーズが高まっていることから、副業・兼業の推進を図っています。

このため、公益財団法人産業雇用安定センター※1は、厚生労働省の補助事業として、雇用型の副業・兼業に関する情報提供モデル事業(ビジネス人材雇用型副業情報提供事業)を、10月2日(月)から東京・大阪・愛知で開始します※2。この事業では、副業・兼業を希望する中高年齢者のキャリア等の情報やその能力の活用を希望する企業の情報を蓄積し、当該中高年齢者に対して企業情報を提供していきます。

その概要については下記をご覧ください。

また、事業実施に先立ち、産業雇用安定センターでは、副業・兼業に関する企業の意向を把握することを目的とした「従業員の『副業・兼業』に関するアンケート調査」を、今年6月~7月に実施しました。その結果については別紙2のとおりです。

【別紙2】従業員の「副業・兼業」に関するアンケート調査結果の概要について

https://www.mhlw.go.jp/content/11703000/001145565.pdf※1.産業雇用安定センターは、国、産業団体、経済団体の協力により「失業なき労働移動」を目的に設立された公益財団法人です。企業に対する出向・移籍の人材の受け入れ、送り出しの支援を「無料」で行っています。

産業雇用安定センターウェブサイト:https://www.sangyokoyo.or.jp※2.副業・兼業を希望する在職者の産業雇用安定センターへの登録は、10月2日(月)午前9時から上記ウェブサイトにて受付を開始します。

■副業・兼業に関する情報提供モデル事業の概要について

・個々人の意識の変化や構造変化が加速していく中で、個人の自律的なキャリア選択やライフステージに応じた多様な働き方へのニーズが高まっていることから、副業・兼業の推進を図ることとしています。・これを受け、産業雇用安定センターでは、東京、大阪、愛知において副業・兼業に関する情報提供モデル事業(ビジネス人材雇用型副業情報提供事業)として本年10月2日から実施します。

・同事業では、企業に在職する労働者で、副業として他の企業でも雇用され自身の技術・知識・経験の活用やキャリアアップ等を希望する方に対して、副業による労働者として雇用した上で、その技術・知識・経験の活用を希望する企業の人材ニーズに関する情報提供を行います。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]

- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35191.html

-

2023.09.28

心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正

厚生労働省では「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、9月1日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。この改正は、近年の社会情勢の変化等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」において検討を行い、令和5年7月に報告書が取りまとめられたことを受けたものです。厚生労働省では、業務により精神障害を発病された方に対して、改正後の本基準に基づき、一層迅速・適正な労災補償を行っていくとしています。

【改正の背景】

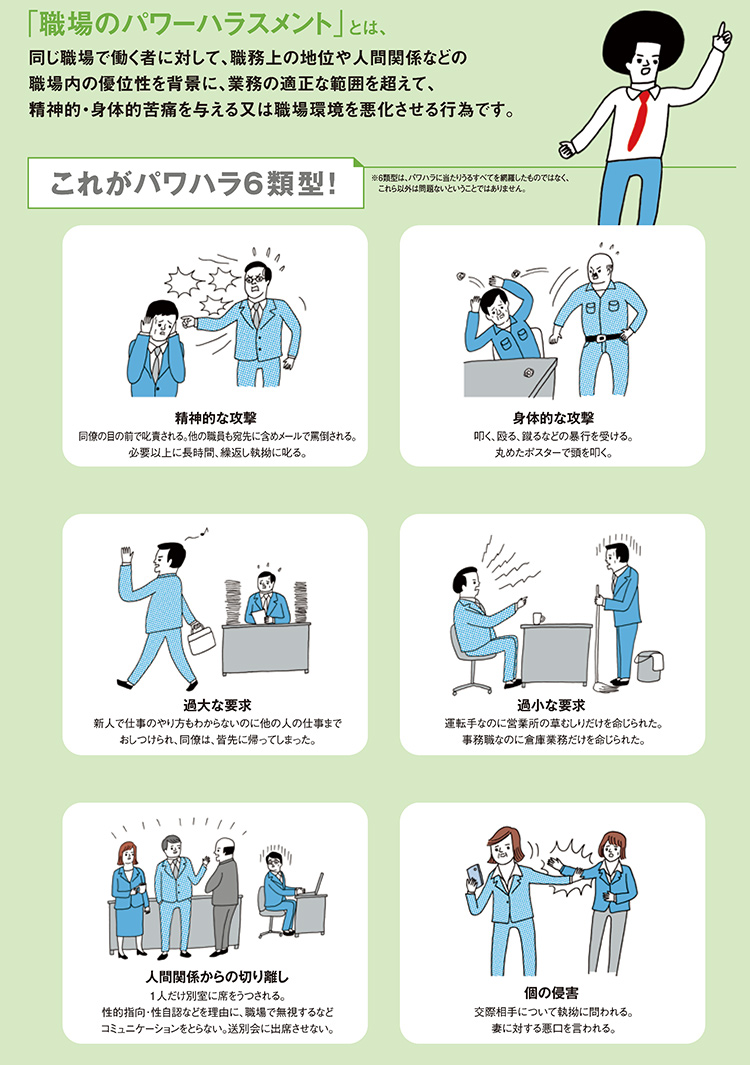

精神障害・自殺事案については、2011平成23年に策定された「心理的負荷による精神障害の認定基準について」に基づき労災認定を行ってきた。このたび、近年の社会情勢の変化や労災請求件数の増加等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」において検討を行い、2023令和5年7月に報告書が取りまとめられたことを受け、認定基準の改正を行った。【認定基準改正のポイント】

●業務による心理的負荷評価表※の見直し

【追加】・具体的出来事として、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加【追加】・具体的出来事として、「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加

・心理的負荷の強度が、「強」、「中」、「弱」となる具体例を拡充

→パワーハラスメントの6類型すべての具体例、性的指向・性自認に関する精神的攻撃等を含むことを明記→一部の心理的負荷の強度しか具体例が示されていなかった具体的出来事について、他の強度の具体例を明記

※実際に発生した業務による出来事を、同表に示す「具体的出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価

カスタマーハラスメントについては、下記マニュアルをご参照ください。

厚生労働省:カスタマーハラスメント対策企業マニュアル

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf【パワーハラスメントの6類型】

●精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し

(改正前)

悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」(特に強い心理的負荷となる出来事)がなければ業務起因性を認めていない(改正後)

悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める●医学意見の収集方法を効率化

(改正前)

専門医3名の合議による意見収集が必須な事案

【例:自殺事案、「強」かどうか不明な事案】(改正後)

特に困難なものを除き専門医1名の意見で決定できるよう変更詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]

- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html

-

2023.09.06

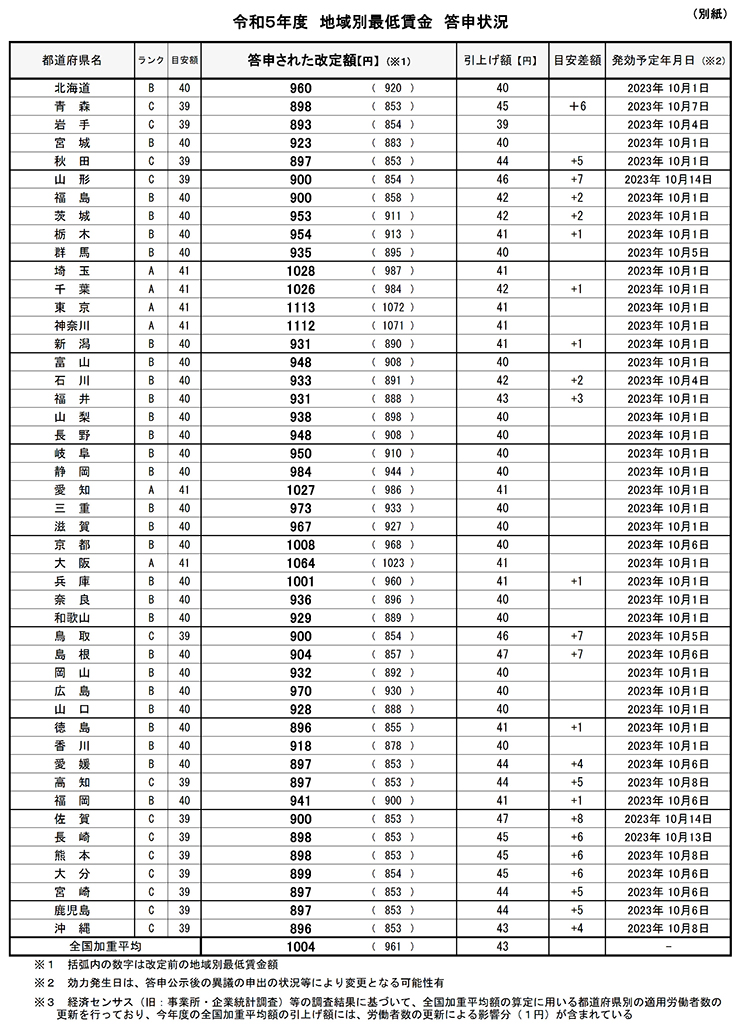

令和5年度の地域別最低賃金の改定額を公表

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和5年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は下記のとおりです。

これは、7月28日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものです。

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

令和5年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント

47都道府県で、39円~47円の引上げ(引上げ額が47円は2県、46円は2県、45円は4県、44円は5県、43円は2県、42円は4県、41円は10都府県、40円は17道府県、39円は1県)

改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)※

※昨年度との差額43円には、全国加重平均額の算定に用いる労働者数の更新による影響分(1円)が含まれている

(下記の※3参照)全国加重平均額43円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額

最高額(1,113円)に対する最低額(893円)の比率は、80.2%(昨年度は79.6%。なお、この比率は9年連続の改善)

詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]

- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34684.html

・「キャリアアップ計画書」は、キャリアアップ計画期間開始日の前日までに管轄労働局長まで提出してください。ただし、社会保険適用時処遇改善コースについては、令和5年10月1日から令和6年1月31日までの間に社会保険に適用させる措置を講じた場合に限り、計画又は変更届の提出を令和6年1月31日まで受け付けます。

・「キャリアアップ計画書」は、キャリアアップ計画期間開始日の前日までに管轄労働局長まで提出してください。ただし、社会保険適用時処遇改善コースについては、令和5年10月1日から令和6年1月31日までの間に社会保険に適用させる措置を講じた場合に限り、計画又は変更届の提出を令和6年1月31日まで受け付けます。