-

2022.02.16

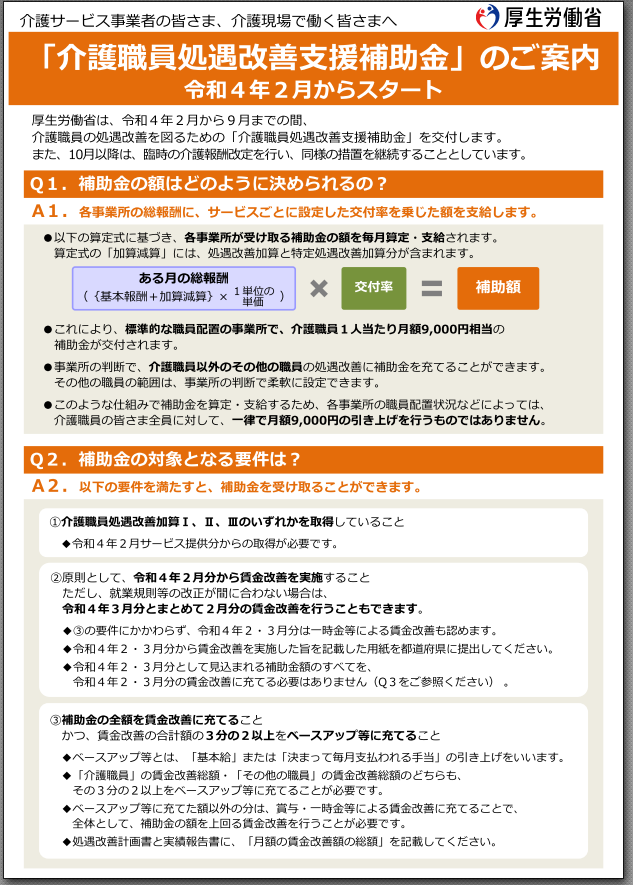

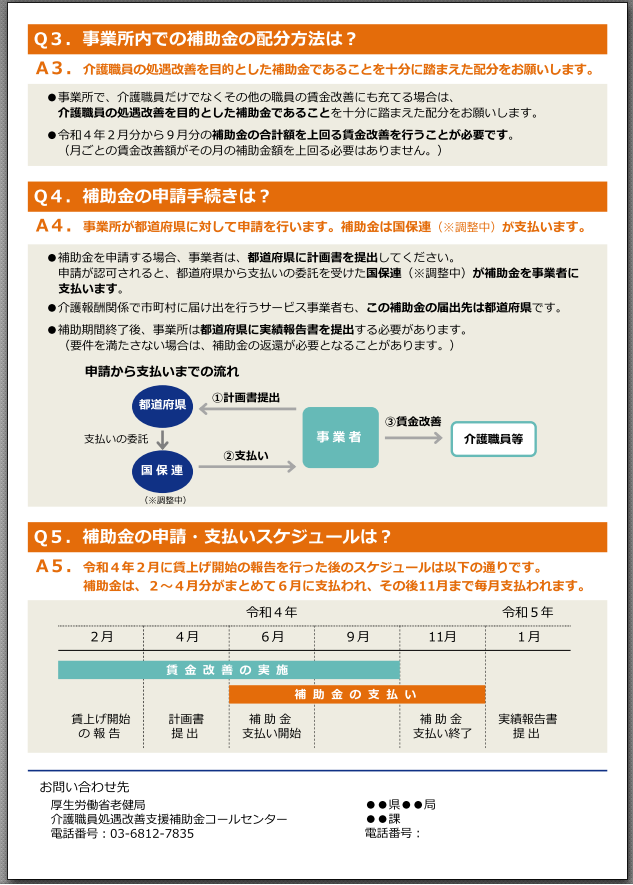

「介護職員処遇改善支援補助金」のご案内 令和4年2月からスタート

-

2021.10.06

セミナー情報:令和3年度助成金の動向についてのセミナー(令和3年10月14日)

セミナー情報:令和3年度助成金の動向についてのセミナー

主催:(公財)介護労働局安定センター群馬支所

【講師】

加藤労務コンサルティング

特定社会保険労務士 加藤之敬【内 容】

令和3年度助成金の動向【受講対象者】

介護事業所の事業主・管理者【日 程】

令和3年10月14日(木)13:30~16:00【会 場】

前橋テルサ【参加費】

無 料※お申し込み等に関しては(公財)介護労働安定センター群馬支所まで(TEL027-235-3013)

お問い合わせください。 -

2020.06.26

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」を創設

新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、有給休暇を取得して介護を行えるような取組を行う中小企業事業主を支援するため、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」が創設されました。

<助成金の内容>

■概要

新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度(最低20日間取得可能)を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計5日以上労働者に取得させた中小企業事業主を支援します。

※「介護のための有給の休暇」は、労働基準法に基づく年次有給休暇とは別に設けていただく必要があります。

※法定の介護休業(対象家族1人につき合計93日)、介護休暇(年5日(対象家族2人以上の場合は年10日))は別途保障していただく必要があります。

※令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得した休暇が対象です。■支給額・支給要件

※1中小事業主あたり5人まで申請可能です

※1中小事業主あたり5人まで申請可能です①新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度(※)を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること。

※所定労働日の20日以上取得できる制度

※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要です。②新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、①の休暇を合計5日以上取得(※)すること。

※対象となる休暇の取得期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までです。

※過去に年次有給休暇や欠勤により休んだ日について、事後的に①の休暇を取得したこととして振り替えた場合も対象となります。(振り替える際には労働者本人に説明し、同意が得ることが必要です。)■対象となる労働者

①介護が必要な家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった場合

②家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合

③家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなった場合■申請期限

・支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内*令和2年6月15日より受付開始

なお、令和2年6月15日より前に支給要件を満たしていた場合は、8月15日が申請期限となります。■申請先

・各都道府県労働局雇用環境・均等部(室) https://www.mhlw.go.jp/content/000640049.pdf

対象労働者について「介護支援プラン」を策定し支援した場合は、通常の介護離職防止支援コースも併給できます。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

-

2020.02.14

新型コロナウイルスに関する情報

中国・武漢で発生した新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない状況です。日本でも感染者が増えており、今後さらなる感染拡大も懸念されます。企業が対策を講じるうえで参考になる情報をいくつかご紹介します。

■新型肺炎を指定感染症に 政府が閣議決定

政府は、令和2年1月28日、中国を中心に感染が拡大している新型コロナウイルスによる肺炎(新型肺炎)について、感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定する政令を閣議決定しました。

指定感染症になると、国は、患者の強制入院や就業制限、それに濃厚接触者の調査などを行うことができるようになります。

医療費は公費負担となります。

施行は2月7日からで、医療費の公費負担については1月28日から実施するということです。指定感染症への指定は、平成26年(2014年)の中東呼吸器症候群(MERS)以来で、5例目になるということです。

また、政府は、同時に、「検疫感染症」に指定することも閣議決定しました。

検疫所では、これまでは発熱の確認や自己申告の呼び掛けにとどまっていましたが、検疫感染症になると、感染が疑われる人に診察や検査を受けさせたり、消毒などを実施できるようになります。■新型コロナウイルスに係る電話相談窓口を設置(厚労省)

厚生労働省から、今般の新型コロナウイルス関連肺炎の発生について、電話相談窓口を設置したとのお知らせがありました(令和2年1月28日の18時より設置)。電話番号等は次のとおりです。

○電話番号 03-3595-2285

○受付時間 9時00分~21時00分日本国内でも、令和2年1月28日あたりから、武漢への渡航歴のない日本人の感染例も発生しています。万が一、問題が発生した際には、早めに相談するようにしましょう。

■新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者支援として相談窓口を開設 経営上の相談を受付

経済産業省から、今般の新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として、相談窓口を設置したとのお知らせがありました(令和2年1月29日公表)。具体的には、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構及び各地方経済産業局等に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置し、中小企業・小規模事業者からの経営上の相談を受け付けるということです。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 指定感染症及び検疫感染症について(厚労省) ]

- https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000589260.pdf

- 参照ホームページ [ 新型コロナウイルスに係る厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の設置について ]

- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09151.html

- 参照ホームページ [ 新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者支援として相談窓口を開設します(経産省) ]

- https://www.meti.go.jp/press/2019/01/20200129007/20200129007.html

-

2019.11.20

【無料】令和2年1月22日開催セミナー情報

セミナー情報

【今さら聞けない『新・介護職員等特定処遇改善加算』の取得と現状

『働き方改革』関連法施行による今後の労務管理のポイントについて】

(公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会 群馬県支部主催)【講師】

介護就業環境事業普及指導員

加藤労務コンサルティング

特定社会保険労務士 加藤之敬【内容】

10月にスタートした新・「介護職員等特定処遇改善加算」

「働き方改革」関連法案に対応するための準備と対策について

【日程】

令和2年1月22日(水)13時30分~15時00分

【場所】

群馬県公社総合ビル1階 東研修室

(前橋市大渡町1-10-7)

【参加費】

無料

【定員】

40名※お申し込みは下記PDFファイルに必要事項を記載のうえ

FAX:027-235-0908 へお願いします。