-

2025.12.18

社会保険の加入対象の拡大について

[厚生労働省]より「お知らせ」です

社会保険の加入対象の拡大について、厚生労働省では「社会保険適用拡大特設サイト」を公開しています。このページでは、令和2年の年金制度改正法に関して知ることができるサイトとなっており、社会保険適用拡大に関して従業員数100人以下の事業主向けの紹介ページです。ぜひご確認ください。

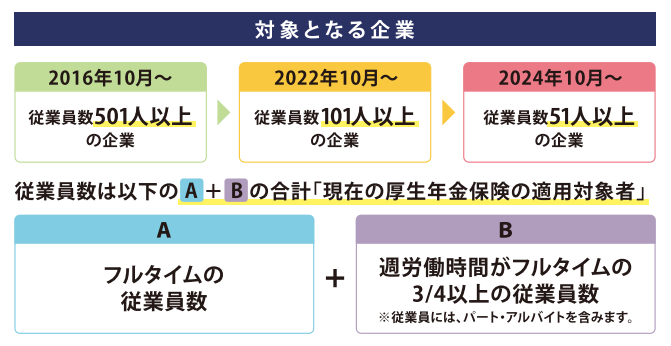

①2022年10月からの対象企業

2022年10月から、従業員数101人~500人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になりました。

②2024年10月からの対象企業

2024年10月から、従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になりました。

従業員数のカウント方法

従業員数は以下のA+Bの合計「現在の厚生年金保険の適用対象者」

Bは週労働時間及び月労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員数です。

原則として、従業員数の基準を常時(※)上回る場合には、適用対象になります。

※自主的に判断し、速やかに届け出てください。なお、直近12ヶ月のうち6ヶ月で基準を上回ると日本年金機構において適用します。

法人は、法人番号が同一の全企業を合計して、個人事業所は個々の事業所ごとにカウントします。■新たな加入対象者の把握

新たな加入対象者は、以下の全てにチェックが入ったパート・アルバイトの方です。

☐週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

☐所定内賃金が月額8.8万円以上

☐2ヶ月を超える雇用の見込みがある

☐学生ではない■社内準備の4Step

Step1 加入対象者の把握

新たな加入対象者は、以下の全てにチェックが入ったパート・アルバイトの方です。

☐週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

(※週所定労働時間が40時間の企業の場合)

契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。

契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から保険加入とします。☐所定内賃金が月額8.8万円以上

基本給及び諸手当を指します。ただし残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。

(含まれない例)

・1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

・時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)

・最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)☐2ヶ月を超える雇用の見込みがある

☐学生ではない

※休学中や夜間学生は加入対象です。

新たな加入対象者を把握した上で、貴社の対応方針を決定しましょう。Step2 社内周知

新たに加入対象となるパート・アルバイトのみなさんに、法律改正の内容が確実に伝わるよう、社内イントラやメール等を活用し、社内の周知に努めましょう。

Step3 従業員とのコミュニケーション

必要に応じて説明会や個人面談をしましょう。

Step4 書類の作成・届出(オンライン)

被保険者資格取得届の届出・手続きを行います。

■支援制度

専門家活用支援事業【無料】

適用拡大に関するノウハウ豊かな社会保険労務士を、年金事務所を通じて無料で派遣します。

適用拡大への対応方針の検討、従業員への説明のサポート、手続きに関するアドバイスなど気軽にご相談いただけます。お近くの年金事務所にお申し込みください。お近くの年金事務所にお問い合わせください。

全国の年金事務所

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.htmlよろず支援拠点【無料】

よろず支援拠点は、売上げ拡大や経営改善等の経営課題の解決に向けて、一歩踏み込んだ専門的な提案を行っています。相談は何度でも無料で行えますので、お気軽にご相談ください。

詳しくは、下記よりご確認ください。

よろず支援拠点

https://yorozu.smrj.go.jp/詳しくは下記参照先をご覧ください厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/

-

2025.12.03

マイナンバーカードの健康保険証利用について

厚生労働省]より「お知らせ」です。

マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として利用することができます。

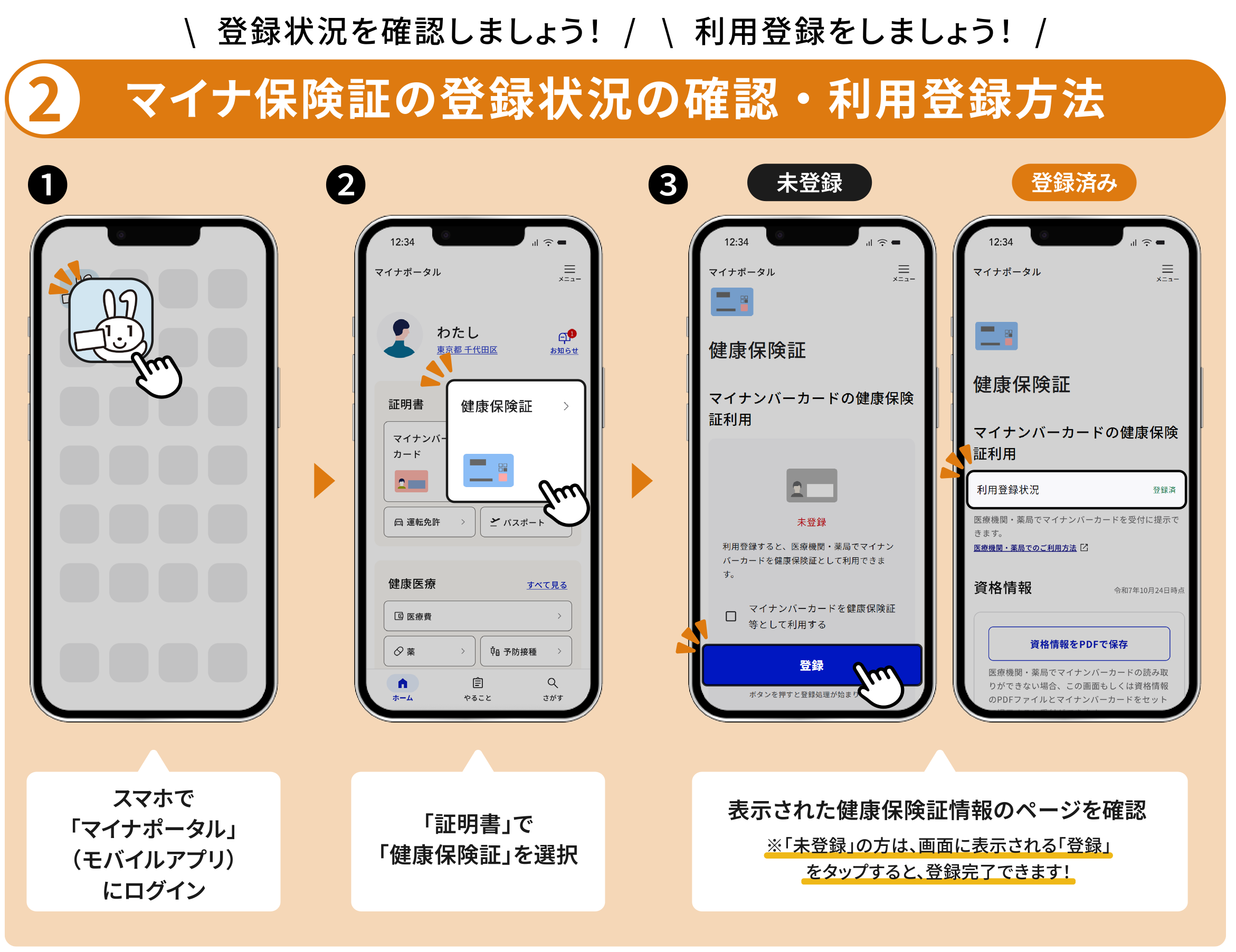

利用の際は顔認証付きカードリーダーで受付を行います。

顔認証付きカードリーダーを利用することで、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、より良い医療を受けることができます。従来の健康保険証が新たに発行されなくなったことについて

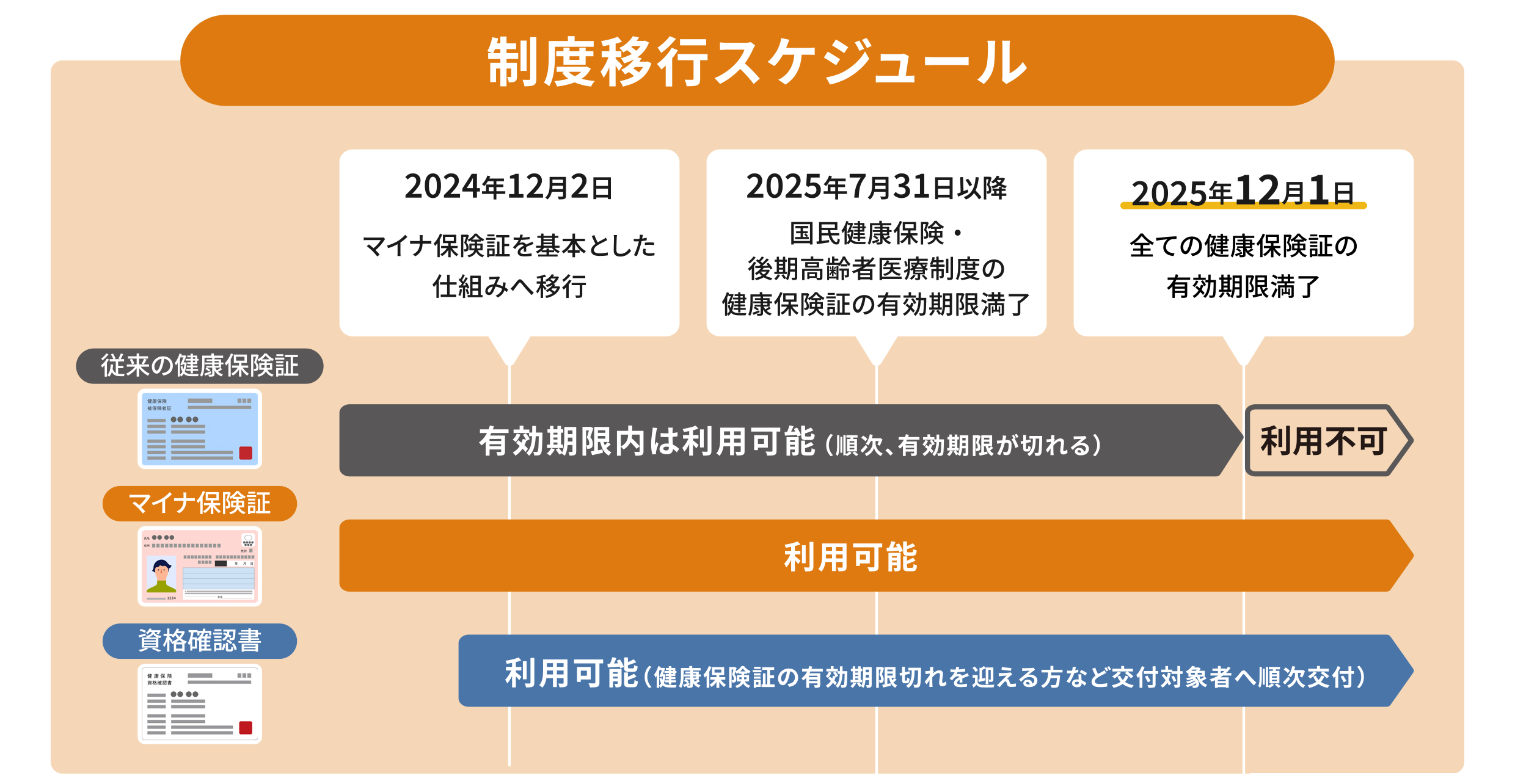

従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。

その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。

ただし移行後も、お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できます。

※後期高齢者医療保険加入者の方の有効期限は令和7年7月31日となりますのでご注意ください。

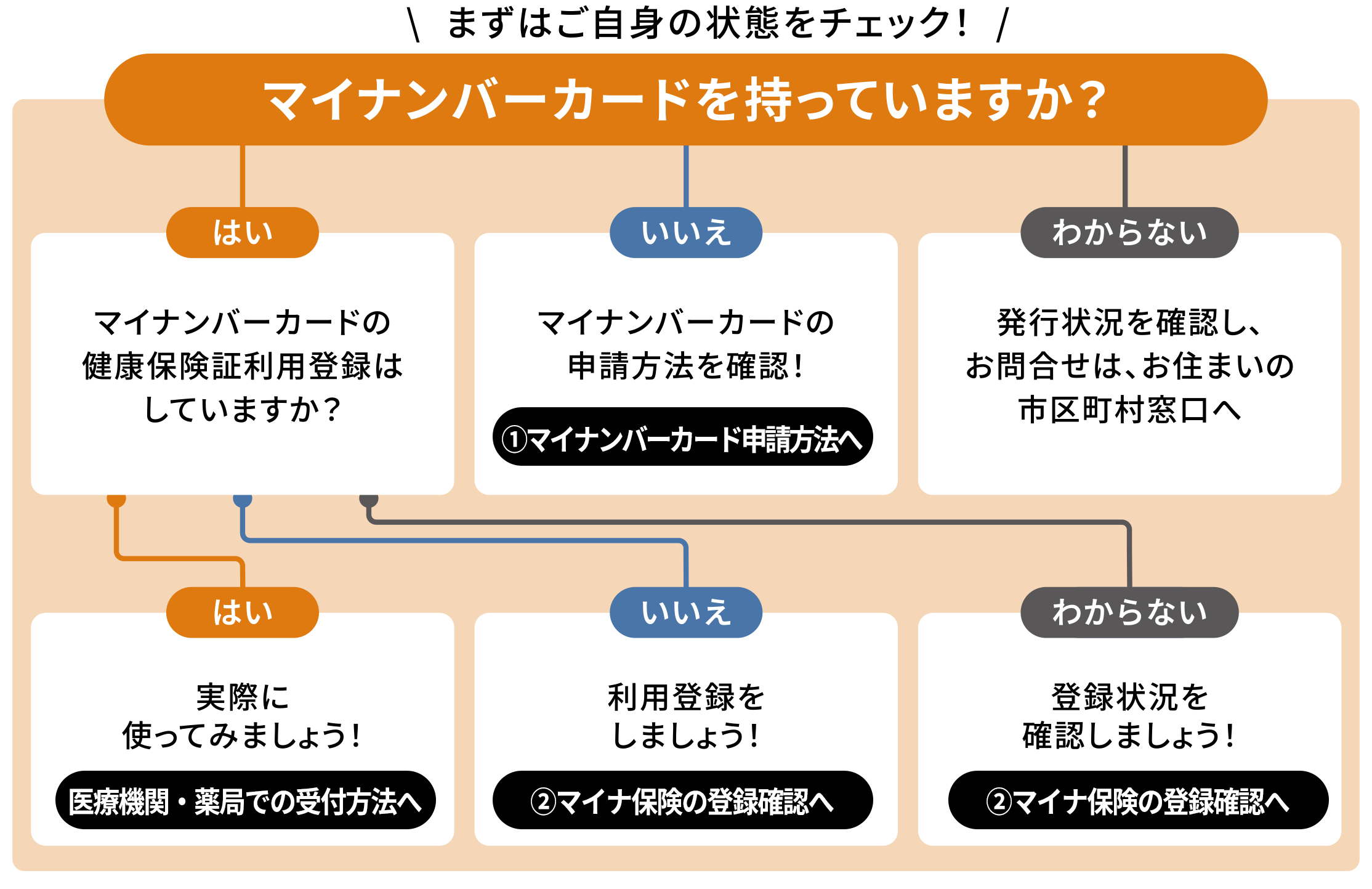

まだマイナ保険証をお持ちでない方は、ぜひ、マイナンバーカードの取得、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行ってください。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録は医療機関・薬局のカードリーダーからでもできます。

※マイナンバーカードの健康保険証利用としての事前登録は、マイナポータル、セブン銀行のATMでもできます。

従来の健康保険証が新たに発行されなくなった後、マイナ保険証や有効な健康保険証をお持ちでない方は、医療機関・薬局での受診をする際、資格確認書により資格確認を行います。マイナ保険証をお持ちでない方については、ご本人の申請によらず、加入する医療保険者から資格確認書が交付されます。

ご存知ですか?お手元の健康保険証の有効期限は、最長で令和7(2025)年12月1日までです。

お早めにご準備をお願いします

令和7年12月2日からは、皆さんに、医療機関・薬局の受付にて、マイナ保険証か資格確認書をご利用いただくこととなります。

マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を、お持ちでない方は「資格確認書」をご提示ください。

マイナ保険証と資格確認書ってなに?

【マイナ保険証】

■健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードが、マイナ保険証です。

■マイナ保険証にはメリットがたくさんあります!

- 過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる

- 突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる

- 救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される

- マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる

【資格確認書】

■マイナ保険証の利用登録をしていない方などに、お手元の健康保険証の有効期限が切れる前に、資格確認書が無償で申請によらず保険者から交付されます

■保険者によって、様式や発行形態(カード型、はがき型、A4型など)が異なります

■「資格情報のお知らせ」※とは異なる書類ですので、ご注意ください

※「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお持ちの方に交付される書類です。単体では受診できません。

何らかの事清でマイナ保険証による資格確認を行えなかった場合に、マイナンバーカードとセットでご提示ください。

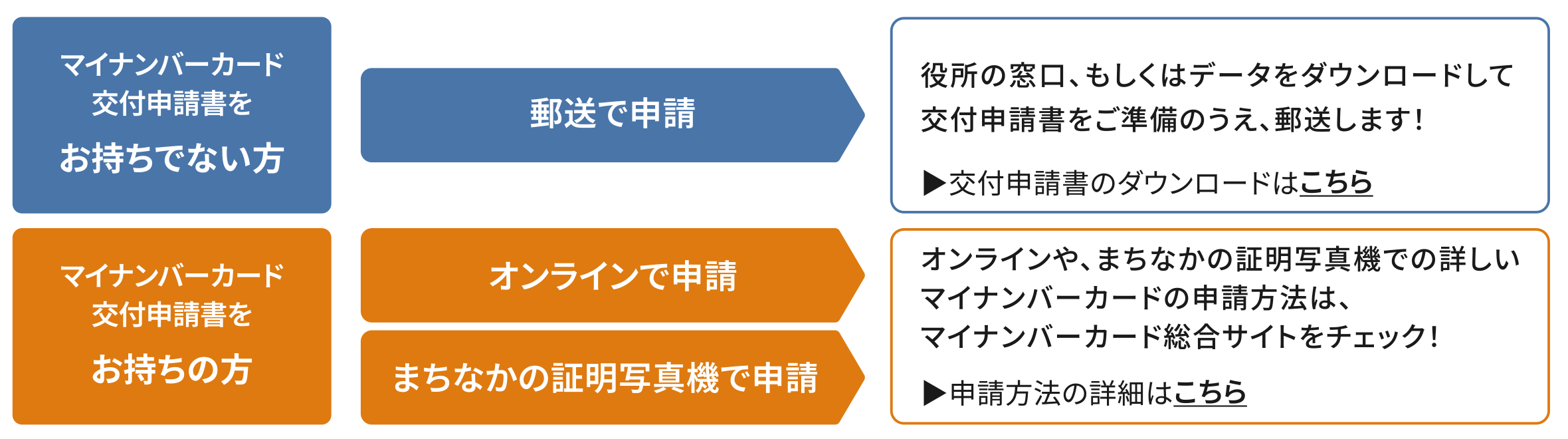

これまでマイナ保険証を利用したことがなくても、「マイナポイントとのキャンペーンのときに登録してた!」、「医療機関等で試しに使ってみたときに登録してた!」という方が多くいらっしゃいます。

その場合、資格確認書は交付されませんので、念のため、ご自身のマイナ保険証の利用登録状況をご確認ください。

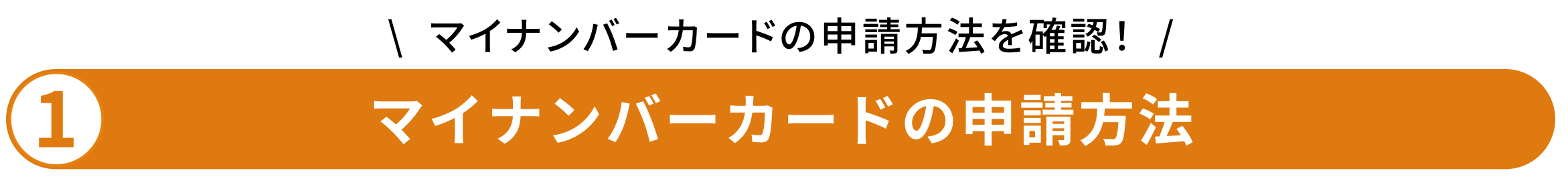

「マイナンバーカード交付申請書」をお持ちの場合、より簡単に申請ができます。なお、申請から交付まで1か月~2か月ほどかかります。あらかじめご了承ください。

マイナンバーカードと、暗証番号※(数字4桁)をご用意のうえ、さっそく確認してみましょう!

マイナンバーポータル:https://myna.go.jp/

※暗証番号(数字4桁)を忘れてしまった場合は、医療機関・薬局の受付の顔認証付きカードリーダーでワンタッチで利用登録ができます!その後お手すきの際に、お住まいの市区町村の窓口で再設定をしてください。

マイナンバーカードをスマートフォンに追加することで、機器の準備が整った医療機関・薬局で、スマートフォンをマイナ保険証として利用できるようになります。その場合でも、実物のマイナンバーカードは引き続き利用いただけます。

なお、受診前にスマートフォンのマイナ保険証利用に対応している施設かご確認ください。スマートフォンをマイナ保険証として利用するには、事前準備・設定が必要です。

事前準備や利用可能な施設の確認は下記をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60802.htmlよくある質問

- マイナンバーカードに大事な情報が入っていますか?

- マイナンバーカードは持ち歩いて大丈夫なのですか?

- マイナンバーカードの暗証番号がロックされたのですが、健康保険証として利用できますか?

よくある質問については下記をご確認ください。

厚生労働省のWebサイト

詳しくは下記参照先をご覧ください厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001586921.pdf

-

2025.12.01

年末年始休業のお知らせ

令和7年12月27日(土)~令和8年1月4日(日)まで年末年始のため休業を致します。

-

2025.10.22

改正育児・介護休業法に関するQ&Aが更新されました

[厚生労働省]より「お知らせ」です。

厚生労働省より、「令和6年改正育児・介護休業法」に関するQ&Aが更新されました。

令和7年10月1日施行の改正内容に関する実務的な疑問点について、企業の対応例や留意事項を含めて詳しく解説されています。育児休業の分割取得や、介護休業の柔軟な運用に関するポイントなど、労務担当者が押さえておきたい内容が追加されています。

追加・修正されたQ&Aをご紹介いたします。Q2-6:「柔軟な働き方を実現するための措置」について、事業主は正規・非正規雇用労働者間で異なる措置を選択してもよいですか。

※令和7年9月24日 回答一部修正(下線部)

A2-6:「柔軟な働き方を実現するための措置」について、正規・非正規雇用労働者間で異なる措置を選択して措置する場合、パートタイム・有期雇用労働法により、

(a)職務の内容、

(b)職務の内容・配置の変更の範囲、

(c)その他の事情

のうち、その待遇の性質及び目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理な待遇差に当たらないようにすることが求められます。併せて、正規・非正規雇用労働者間で異なる取扱いをする場合には、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第14条第2項及び事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針(平成19年厚生労働省告示第326号)にのっとり、事業主においてその差異の理由を労働者に対して合理的に説明できなければなりません。Q2-7-2:パートタイム労働者等の労働契約上1日の所定労働時間が6時間以下とされている者(「パートタイム労働者等」という。)の場合、当該短時間勤務制度の選択肢は措置済みと理解してよろしいでしょうか。または、短時間勤務制度以外で、2つ以上の措置を実施しなければならないのでしょうか。

※令和7年9月24日 回答一部修正(下線部)

A2-7-2:パートタイム労働者等についても、新制度(柔軟な働き方を実現するための措置)の対象となるところ、事業主が短時間労働者も含めて、①短時間勤務制度(1日の所定労働時間を少なくとも6時間に短縮できるもの)(※)と②それ以外の4つの選択肢のいずれかの措置で①②合わせて2つ以上講じた場合、新制度(柔軟な働き方を実現するための措置)の措置義務を履行したこととなります。なお、労働者の労働契約上の1日の所定労働時間が6時間以下であることをもって「短時間勤務制度」の措置を講じたことにはならず、事業主は短時間勤務制度を含む5つの選択肢の中から、2つ以上を選択して措置する義務があります。

また、例えば、労働契約上の1日の所定労働時間が6時間以下の短時間労働者と、1日の所定労働時間が6時間を超える正社員がいる事業所において、正社員には短時間勤務制度以外の選択肢から2つの措置を講じつつ、短時間労働者には短時間勤務制度を含む2つの措置を講じるような場合、パートタイム・有期雇用労働法により、

(a)職務の内容、

(b)職務の内容・配置の変更の範囲、

(c)その他の事情

のうち、その待遇の性質及び目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理な待遇差に当たらないようにすることが求められます。併せて、事業主において、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第 14 条第2項及び事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針にのっとり、その際の理由を労働者に対して合理的に説明できなければなりません。※ 柔軟な働き方を実現するための措置や子が3歳未満の労働者を対象とする育児・介護休業法第 23 条に基づく措置としての短時間勤務制度については、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとした上で、1日の所定労働時間を5時間とする措置又は7時間とする措置、1週間のうち所定労働時間を短縮する曜日を固定する措置、週休3日とする措置等も併せて講ずることが望ましいとされています。

Q2-7-3:パートタイム労働者等の労働契約上1日の所定労働時間が6時間以下とされている者(以下「パートタイム労働者等」という。)について、①短時間勤務制度(1日の所定労働時間を少なくとも6時間に短縮できるもの)(※)と②それ以外の4つの選択肢のいずれかの措置とで合わせて2つの措置を事業主が講じ、かつ、当該パートタイム労働者等が②の措置を選択した場合、労働契約上の1日の所定労働時間(6時間以下)を変更しないまま、②の措置を利用できることになるのでしょうか。

※令和7年9月24日 追加

A2-7-3:パートタイム労働者等は、労働契約上の1日の所定労働時間(6時間以下)を変更しないまま、②の措置を利用できることとなります。

事業主が、「柔軟な働き方を実現するための措置」として、①短時間勤務制度(1日の所定労働時間を少なくとも6時間に短縮できるもの)(※)と②それ以外の4つの選択肢のいずれかの措置とで合わせて2つの措置を講じた場合、パートタイム労働者等についても、①短時間勤務制度と②の措置のいずれを利用するかを選択する権利を有することになります。

その際、②の措置のうち「始業時刻等の変更」「テレワーク等」「養育両立支援休暇」については、労働契約上の1日の所定労働時間を変更することなく利用できるものである必要があるため、当該パートタイム労働者等は、労働契約上の1日の所定労働時間(6時間以下)を変更することなく、②の措置を利用することができます。

「保育施設の設置運営等」については、措置の適用前後で所定労働時間を変更することなく利用できることを求める法令上の規定はありませんが、労働者の職種や業務内容等から利用できないことがあらかじめ想定できるものを措置することは、事業主が措置義務を果たしたとは認められないことに留意が必要です。(詳細はQ2-5をご参照ください。)

なお、柔軟な働き方を実現するための措置を利用する前の時点において、子が3歳未満の労働者を対象とする育児・介護休業法第 23 条に基づく措置として既に短時間勤務制度(※)を利用している場合には、柔軟な働き方を実現するための措置の選択に際して、短時間勤務制度の利用を継続するか、短時間勤務制度の利用をやめて、②の措置を利用するかを選択することとなります。※ 柔軟な働き方を実現するための措置や子が3歳未満の労働者を対象とする育児・介護休業法第23条に基づく措置としての短時間勤務制度については、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとした上で、1日の所定労働時間を5時間とする措置又は7時間とする措置、1週間のうち所定労働時間を短縮する曜日を固定する措置、週休3日とする措置等も併せて講ずることが望ましいとされています。

Q2-7-4:3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者に対して「柔軟な働き方を実現するための措置」として2つの措置を講じている事業主は、当該労働者が、講じた2つの措置の一方の措置を一定期間利用し、当該期間の経過後は他方の措置を利用したい旨申し出た場合、これを認めなればいけませんか。

※令和7年9月24日 追加

A2-7-4:3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者は、事業主が講じた2つ以上の措置のうちいずれを利用するかを選択することができるところ、当該措置の利用開始後、当該労働者からの申出による変更を認めることは法律上特に義務付けられているものではないものの、他方で、措置の利用開始後に労働者の家庭や仕事の状況が変化する場合もあることから、当該労働者が選択した措置が当該労働者にとって適切であるかを確認すること等を目的として、定期的に面談等を実施することが望ましいとされています。

これを踏まえ、当該措置の利用開始後においても、定期的に労働者の家庭や仕事の状況を把握し、利用している措置が就業しつつ子を養育することを実質的に容易にする内容になっていない場合には、利用する措置の変更を含め柔軟に対応することが望ましいです。Q2-7-5:「柔軟な働き方を実現するための措置」は、労働基準法第 41 条第2号に定める管理監督者についても講じる必要がありますか。

※令和7年9月24日 追加

A2-7-5:管理監督者も「柔軟な働き方を実現するための措置」の対象となります。そのため、事業主は、管理監督者についても他の労働者と同様に、「始業時刻等の変更」・「在宅勤務等の措置」・「養育両立支援休暇」・「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」・「所定労働時間の短縮」のうちいずれか2以上の措置を講じ、3歳以降小学校就学前の子を養育する期間において、これらの措置の利用を可能とする必要があります。

なお、管理監督者については、始業・終業時刻等について広範な裁量が認められていることにより、労働基準法の労働時間等に関する規定が適用除外されていますが、管理監督者であることをもって「所定労働時間の短縮」や「始業時刻等の変更」の措置を講じたことにはならず、事業主はこれらの措置を含む5つの選択肢の中から、2つ以上を選択して措置する義務がある点に留意してください。

また、労働基準法第 41 条第2号に定める管理監督者については、同法の解釈として、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきであるとされています。このため、職場で「管理職」として取り扱われている者であっても、同号の管理監督者に当たらず、かつ、事業主が講じた「所定労働時間の短縮」の措置の利用を当該「管理職」が申し出る場合には、所定労働時間の短縮措置を講じなければなりません。Q2-18-2:事業主が他の事業者が運営する企業主導型保育施設の共同利用契約を結ぶことは、「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」として認められますか。

※令和7年9月24日 追加

A2-18-2:事業主が他の事業者が運営する企業主導型保育施設の共同利用契約を結ぶことは、「その他これに準ずる便宜の供与」の措置を講じたものとして認められる場合があります。(「その他これに準ずる便宜の供与」の具体的内容については、Q2-15~Q2-17もご参照ください。)

例えば、事業主が他の事業者が運営する企業主導型保育施設と共同利用契約を結び、一定の従業員枠を確保した上で(手配)、労働者の保育料の一部または全部を負担する等の措置(費用負担)を行った場合、事業主の「手配」と「費用負担」を満たすため、「その他これに準ずる便宜の供与」の措置を講じたものとして認められます。

他方、次のような場合は「その他これに準ずる便宜の供与」には該当しませんので、ご留意ください。・ 事業主が企業主導型保育施設と共同利用契約をあらかじめ結んでおらず、労働者が自ら保育サービス利用に係る手続を行わなければならない場合(「手配」の要件を満たさないため)。

・ 共同利用契約上、事業主の費用負担が発生せず、労働者が支払う利用料も通常から減額されない場合等(「費用負担」の要件を満たさないため)。

Q2-18-3:保育施設を運営する事業主が、自社の労働者からの申出に基づきその子を当該保育施設に入園させた場合や、自社の労働者について従業員枠(上限あり)を設けることとした場合、「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」として認められますか。

※令和7年9月24日 追加

A2-18-3:事業主が設置運営する保育施設にその雇用する労働者の子を入園させる際、当該労働者以外の者の子と同様、自治体への利用申込と利用調整を経た上で入園させるような場合には、当該労働者について事業主が「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」を講じたものとは認められません。

他方、例えば、自社の労働者について、事業主が自ら設置運営する保育施設の従業員枠を活用し、自治体への利用申込と利用調整を経ることなく入園できることとした場合は、「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」を講じたものとして認められます。

なお、自社の労働者について従業員枠を設けるに当たっては、当該従業員枠が当該保育施設の利用を希望する労働者の数と比較して著しく少なく、利用できる労働者がほとんどいない場合には、「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」の措置が講じられているとは言えないことにもご留意ください。詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ [ 厚生労働省 ]https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001567572.pdf

-

2025.10.22

高齢者の就業者数930万人、就業者総数に占める割合は13.7%と過去最高

[総務省統計局]より「公表」された情報です。

総務省統計局より、高齢者の就業状況に関する最新の統計が公表されました。 65歳以上の就業者数は930万人と過去最多を記録し、就業者総数に占める割合も13.7%と過去最高となっています。 高齢者の雇用が進む中、企業における高齢者活用のあり方や、就業環境の整備がますます重要になっています。

高齢者の就業

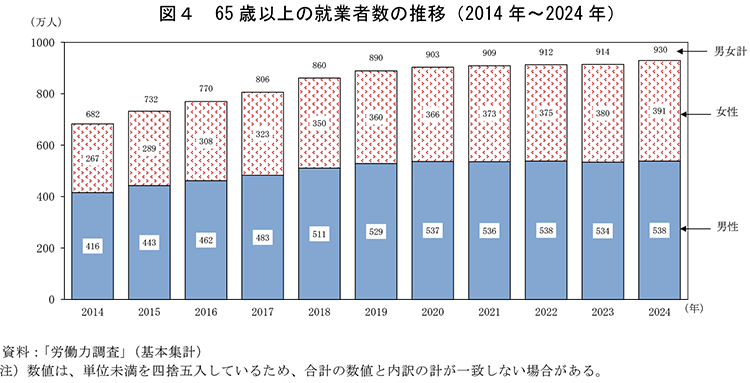

65歳以上の就業者数は、21年連続で増加し930万人と過去最多

2024年の65歳以上の就業者※1)数は、2004年以降、21年連続で前年に比べ増加し、930万人と過去最多※2)となっています。

※1)就業者とは、月末1週間に収入を伴う仕事を1時間以上した者、又は月末1週間に仕事を休んでいた者

※2)比較可能な1968年以降

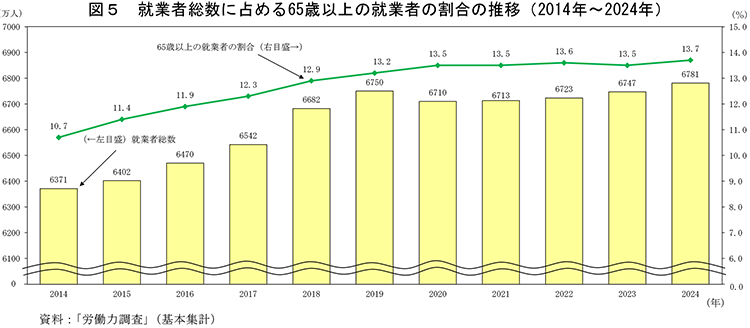

就業者総数に占める65歳以上の就業者の割合は、13.7%と過去最高

2024年の15歳以上の就業者総数に占める65歳以上の就業者の割合は13.7%と、前年に比べ0.2ポイント上昇し、過去最高※3)となっています。就業者のおよそ7人に1人が65歳以上となっています。

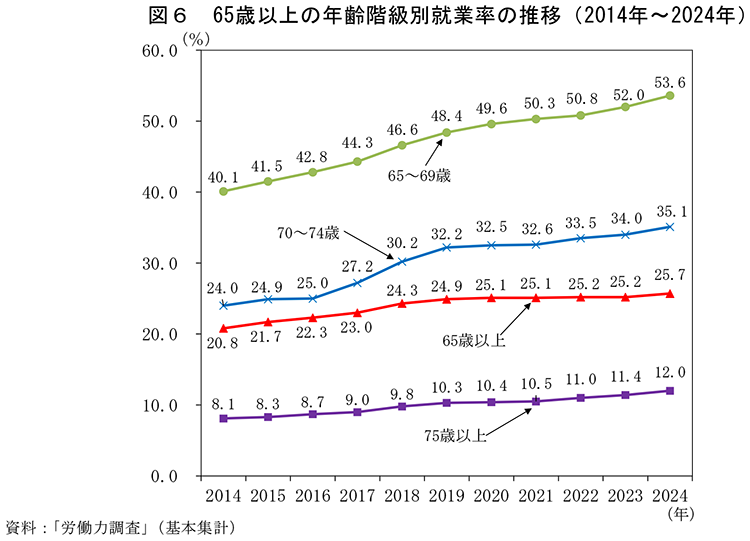

65歳以上の年齢階級別就業率は、いずれも過去最高に

2024年の65歳以上の就業率※4)は25.7%となり、前年に比べ0.5ポイント上昇しました。 年齢階級別※5)にみると、65~69歳は53.6%、70~74歳は35.1%、75歳以上は12.0%と、いずれも過去最高※6)となっています。

※4)65歳以上の就業率は、65歳以上人口に占める65歳以上の就業者の割合

※5)年齢階級別就業率は、各年齢階級の人口に占める就業者の割合

※6)65~69歳は比較可能な1968年以降、70~74歳、75歳以上は比較可能な1978年以降

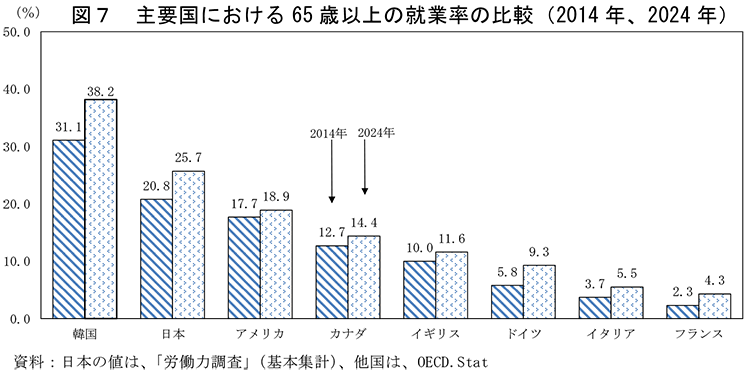

日本の65歳以上の就業率は、主要国の中でも高い水準

主要国における65歳以上の就業率を10年前と比較すると、韓国(+7.1ポイント)、日本(+4.9ポイント)を始め、各国とも上昇しています。2024年の日本の65歳以上の就業率は25.7%となっており、主要国の中でも高い水準にあります。

詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ [ 総務省統計局 ]https://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topi146_02.pdf