-

2022.01.28

業務改善助成金特例コースの受付を開始

厚生労働省から、令和4年1月13日、業務改善助成金特例コースの受付を開始したとのお知らせがありました。「業務改善助成金特例コース」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ※、これから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成するものです。

※ 賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。

【ポイント】

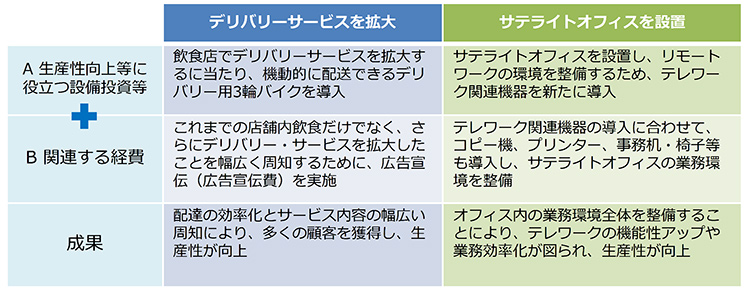

業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上等に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画において計上された経費(=関連する経費)についても助成対象として拡充されます。■特例コースについて

令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成します。特例コースでは、業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象となります。

■対象となる事業者(事業場)

申請のためには、次の要件をいずれも満たす必要があります。

1:新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者2:令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること

(引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。)

※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。■支給の要件

1:就業規則等で引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定めていること

(就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。)

2:引上げ後の賃金額を支払うこと

3:生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと

※生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画に計上された「関連する経費」がある場合は、その費用も支払うこと。

4:解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など■助成額

生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率3/4を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。なお、引き上げる労働者数に応じて助成の上限額が定められています【助成上限額】

引き上げる労働者数

1人 30万円

2~3人 50万円

4~6人 70万円

7人以上 100万円【助成率】

3/4

※対象経費の合計額×補助率3/4■助成対象となる経費

生産性向上等に資する設備投資等のほか、業務改善計画に計上された「関連する経費」も助成対象となります。

生産性向上に資する設備投資等

機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など

※PC、スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車なども対象関連する経費※

広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など※関連する経費は、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用について、業務改善計画に計上されたものに限り対象となります。

※関連する経費は、生産性向上に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。

※関連する経費であっても事務所借料、光熱費、賃金、交際費、消耗品などは助成対象となりません。■特例コースの活用例(「関連する経費」の助成対象の拡充)

詳しくは下記参照先をご覧ください。

-

2022.01.14

傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直し(令和4年1月施行)に関するQ&Aを公表

令和3年の通常国会で成立した「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」については、令和3年6月11日に公布され、同日以降順次施行されることとされ、追って関係省令の公布に合わせて改正内容につき通知することとされています。それに伴い、厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和3年11月15日掲載)として、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について(令和3年11月10日事務連絡)」が公表されました。

■傷病手当金の支給期間が通算化されます

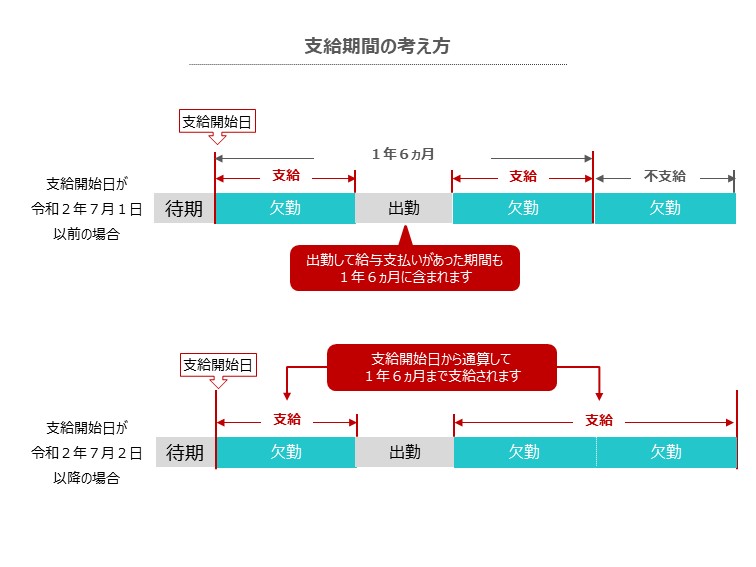

傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を始めた日から通算して1年6ヵ月に変わります。ただし、支給を始めた日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を始めた日から最長1年6ヵ月です。

【傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&Aより、一部抜粋】

問1:今回の法改正により、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関して、「その支給を始めた日から通算して1年6月間」となるが、1年6月間とは何日間であるのか。(回答)

○初回の申請から3日間の待機期間を経て、支給を始める4日目より、暦に従って1年6月間の計算を行い、傷病手当金の支給期間を確定する。

○当該支給期間は、傷病手当金の支給単位で減少し、途中に傷病手当金が支給されない期間(以下「無支給期間」という。)がある場合には、当該無支給期間の日数分について支給期間は減少しない。■任意継続被保険者の資格喪失事由が追加されます

任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を加入する協会けんぽ都道府県支部に申し出た場合には、その申出が受理された日の属する月の翌月1日にその資格を喪失します。

令和4年1月1日より資格喪失を希望する旨の申出が可能となるため、申出による資格喪失日は最も早くて令和4年2月1日となります。詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]

- https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf

-

2021.12.07

年末年始休業のお知らせ

令和3年12月29日(水)~令和4年1月4日(火)まで年末年始のため休業を致します。

-

2021.10.15

セミナー情報:~コロナ禍の時代に求められる~労務管理セミナー(令和3年11月19日)

セミナー情報:~コロナ禍の時代に求められる~労務管理セミナー

主催:高崎市・高崎商工会議所

【講 師】

加藤労務コンサルティング代表 加藤之敬

特定社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー(AFP)【内 容】

・コロナは職場環境をどのように変えたのか

・コロナ等の非常事態での労務管理

・ポストコロナで発生する問題と対策

・今後の人事労務戦略について

・最新の厚生労働省助成金情報【日 程】

令和3年11月19日(金)13:30~15:30【会 場】

高崎市産業創造館 多目的ホール

(群馬県高崎市下之城町584-70)【定 員】

30名【受講料】

無 料【締 切】

11月12日(金)※お申し込みは下記PDFファイルに必要事項を記載のうえ、高崎市産業創造館(FAX027-347-3123)までFAXしてください。

-

2021.09.13

緊急事態宣言の延長を受けまして営業時間短縮のご案内 『新型コロナ感染拡大防止の緊急事態宣言に伴う対応について』

群馬県に発令されました新型コロナ感染拡大防止の緊急事態宣言の延長を受けまして、当事務

所では引き続き下記の対応をさせて頂きます。

お客様におかれましては、ご不便をお掛けする事が想定されますが、何卒ご理解とご協力の程

お願い申し上げます。

■営業時間の変更について (2021年9/13~9/30)

営業時間を短縮させて頂いております。

9:00~17:00

(※通常 9:00~18:00)