-

2022.09.09

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)を更新-感染者の職場復帰や労災補償などについて-

厚生労働省では、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」を公表していますが、こちらが更新されています。更新されたのは、感染した労働者が職場復帰する際の注意点、感染症の対策のためイベントの中止や学校の休業、事業活動の閉鎖や縮小などの影響を受ける労働時間の取り扱いについて、医師からの証明がなくても休業補償給付の請求が可能かどうか、の3つのQ&Aです。

●1-問2

新型コロナウイルス感染症に感染した労働者が職場復帰する際にどのような点に留意すればよいでしょうか?新型コロナウイルス感染症の回復経緯や心身の負担には個人差があることから、療養終了後に職場復帰する場合の対応に当たっては、業務によって症状を悪化させること等がないよう、主治医等の意見を踏まえた本人の申出に基づき、産業医や産業保健スタッフとも連携し、勤務時間の短縮やテレワークの活用など、労働者の負担軽減に配慮した無理のないものとすることが望ましいです。

長引く症状(罹患後症状(いわゆる後遺症))については、いまだ明らかになっていないことも多いですが、これまでの国内外の研究によると、新型コロナウイルス感染症にかかった後、多くの人は良くなりますが、治療や療養が終わっても一部の症状が長引く人がいることが分かってきております。

これまでの国内の研究結果の詳細は以下にてご確認できます。厚生労働科学特別研究事業「COVID-19後遺障害に関する実態調査」

「第39回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料(2021/6/16)」

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000798853.pdf「第86回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料(2022/6/1)」

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000945990.pdfまた、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に関する診療のアプローチ ・ フォローアップ方法などの医学的な知見については、「新型コロナウイルス感染症COVID-19診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント」に記載しております。

https://www.mhlw.go.jp/content/000952700.pdf●5―問1

新型コロナウイルス感染症の対策のため、イベントの中止や学校の休業、事業活動の閉鎖や縮小などの影響を受けて、労働時間が減少してしまうことや、休む従業員が増えたときに残りの従業員が多く働かないとならない事態が考えられます。その人達について、労働基準法の労働時間の上限を超えないようにするため、変形労働時間制を導入したり、変更したりするにはどうしたらよいでしょうか?労働基準法第32条の4においては、労使協定において、1年以内の変形期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲内で、1週に1回の休日が確保される等の条件を満たした上で、労働日及び労働時間を具体的に特定した場合、特定の週及び日に1日8時間・1週40時間の法定労働時間を超えて労働させることができるとされています。

今般の新型コロナウイルス感染症に関連して、人手不足のために労働時間が長くなる場合や、事業活動を縮小したために労働時間が短くなる場合については、1年単位の変形労働時間制を導入することが考えられます。

また、今回の新型コロナウイルス感染症対策により、1年単位の変形労働時間制を既に採用している事業場において、当初の予定どおりに1年単位の変形労働時間制を実施することが困難となる場合も想定されます。

1年単位の変形労働時間制は、対象期間中の業務の繁閑に計画的に対応するために対象期間を単位として適用されるものであるので、労使の合意によって対象期間の途中でその適用を中止することはできないと解されています。

しかしながら、今回の新型コロナウイルス感染症への対策による影響にかんがみれば、当初の予定どおりに1年単位の変形労働時間制を実施することが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、特例的に労使でよく話し合った上で、1年単位の変形労働時間制の労使協定について、労使で合意解約をしたり、あるいは協定中の破棄条項に従って解約し、改めて協定し直すことも可能と考えられます。

ただし、この場合であっても、解約までの期間を平均し、1週40時間を超えて労働させた時間について割増賃金を支払うなど協定の解約が労働者にとって不利になることのないよう留意が必要です。

1年単位の変形労働時間制の詳細については、こちらをご覧下さい。

https://www.mhlw.go.jp/content/000975224.pdf●7-問8

PCR検査や抗原検査で陽性でしたが、医療機関へ受診せずに、行政が設置し医師を配置する健康フォローアップセンター等に連絡し、自宅(ホテル)において療養を行いました。当該療養期間について、医師からの証明がなくても休業補償給付の請求はできますか?当該療養期間について、医療機関や保健所の負担軽減を図るため、医療機関や保健所の証明書によらず、PCR検査や抗原検査からの陽性結果通知書やMy HER-SYS(※)により電磁的に発行された証明書等を自宅療養したことが客観的に推定できる書類として休業補償給付請求書に添付した上、請求してください。

(※)厚生労働省が運用している「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)」の健康管理機能であり、陽性者ご本人等がスマートフォンやパソコン等で自身や家族の健康状態を入力できる。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00129.html

詳しくは下記参照先をご覧ください。

-

2022.08.25

令和4年度の地域別最低賃金改定の目安について答申を取りまとめ(群馬県895円)

令和4年8月2日に開催された「第64回中央最低賃金審議会」で、令和4年度の地域別最低賃金額改定の目安について、答申の取りまとめが行われ、その内容が厚生労働省から公表されました。この答申のポイントは、次のとおりです。

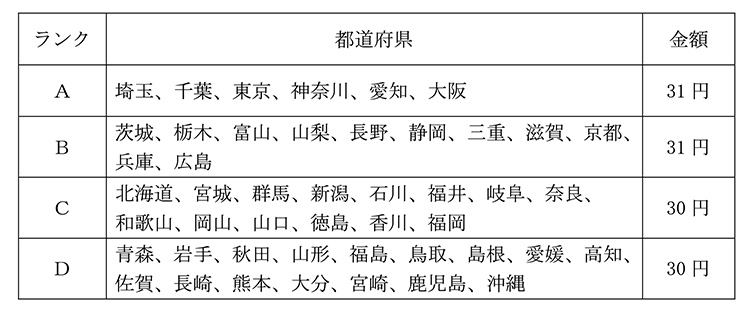

●ランクごとの目安

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク31円、Bランク31円、Cランク30円、Dランク30円。

注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をA~Dの4ランクに分けて、引上げ額の目安を提示。現在、Aランクは東京都などの6都府県、Bランクは茨城県などの11府県、Cランクは北海道などの14道県、Dランクは青森県などの16県となっています。

全国加重平均の上昇額は31円となりますが、これは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額だということです。また、引上げ率に換算すると3.3%となります。

全国加重平均の上昇額は31円となりますが、これは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額だということです。また、引上げ率に換算すると3.3%となります。この答申は、「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」において5回にわたる審議を重ねて取りまとめられた「目安に関する公益委員見解」等を、地方最低賃金審議会に示すものです。

今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります(適用は、令和4年10月頃から)。

なお、目安どおりに改定されると、令和4年度の地域別最低賃金額は、全国加重平均額で961円となります(現在は930円)。これを、地域別(都道府県別)にみると、最も高い東京都が1,072円、最も低い県が850円となります。■最低賃金制度と地域別最低賃金額の改定に係る目安制度の概要

1最低賃金制度とは

最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度である。

仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされる。2最低賃金の種類

最低賃金には、産業に関わりなく地域内のすべての労働者に適用される都道府県別の「地域別最低賃金」と、例えば電気機械器具製造業、自動車小売業など特定の産業に働く労働者に適用される「特定最低賃金」の二種類が設定されている。3最低賃金の決定と最低賃金審議会

最低賃金は、最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料を十分参考にしながら審議が行われ、

①労働者の生計費

②労働者の賃金

③通常の事業の賃金支払能力

の3要素を考慮して決定又は改定されることとなっており、①を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとされている。

最低賃金審議会は、厚生労働省に中央最低賃金審議会が、都道府県労働局に地方最低賃金審議会が置かれており、地域別最低賃金は、各地方最低賃金審議会の審議を経て、都道府県労働局長が決定又は改定することとなっている。4地域別最低賃金額改定に係る目安制度の概要

昭和53年から、地域別最低賃金の全国的整合性を図るため、中央最低賃金審議会が、毎年、地域別最低賃金額改定の「目安」を作成し、地方最低賃金審議会へ提示している。

また、目安は、地方最低賃金審議会の審議の参考として示すものであって、これを拘束するものでないこととされている。

なお、地域別最低賃金額の表示については、従来、日額・時間額併用方式となっていたが、平成14年度以降時間額単独方式に移行されており、目安についても、平成14年度以降時間額で示すこととなっている。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]

- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27195.html

-

2022.07.28

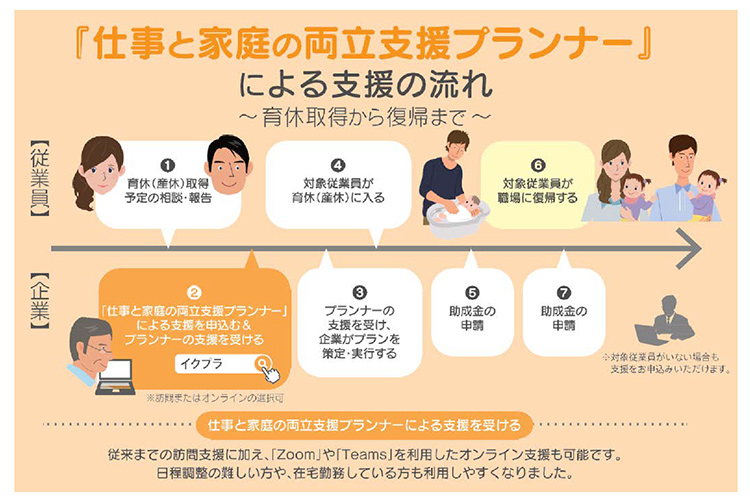

改正育児・介護休業法の資料が更新

令和3年の通常国会で成立した改正育児・介護休業法が、令和4年4月から段階的に施行されており、令和4年10月からは、出生時育児休業などの主要な規定が施行されます。厚生労働省では、その周知を図るため、専用のページを設けて資料などを公表していますが、その資料の一つである「(事業主向け)説明資料「育児・介護休業法の改正」」が、更新されました。具体的には、中小企業向け事業や両立支援等助成金について、令和4年度の内容への更新が行われています。

■中小企業への支援

・中小企業においては育児休業等取得に伴う代替要員の確保等の負担が大きいことから、派遣等による代替要員確保や業務体制の整備等に関する事業主の取組への支援や、ハローワークにおける代替要員確保のための求人に対する積極的な支援を行うことが適当である。事業主の取組への支援については、ノウハウが十分ではない中小企業からの相談対応や好事例の周知等も含めて行うことが適当である。・また、妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対する個別の働きかけ及び環境整備の実施に当たって、中小企業も円滑に実施することができるよう、わかりやすく活用しやすいポスター、リーフレットやパンフレット等の周知や環境整備に関する資料を国が提供することが適当である。

※労働政策審議会建議(令和3年1月18日)「男性の育児休業取得促進策等について」より抜粋

■中小企業育児・介護休業等推進支援事業など

◆ハローワークにおける求人者支援員による支援など

ハローワークでは、育児休業中の代替要員を確保したい企業を支援しています。求職者が応募しやすい求人条件の設定に関するアドバイス、求職者への応募の働きかけなどを行っています。求人のお申し込みは、ハローワークの窓口、オンラインに加え、ハローワークから企業に訪問することも可能です。

全国のハローワーク

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html#whereishellowork■両立支援等助成金(令和4年度)

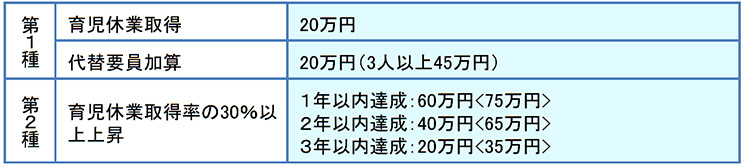

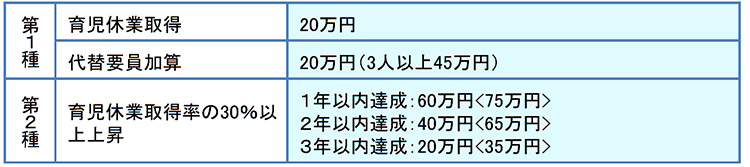

【出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)】

【第1種】男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境の整備措置を複数実施するとともに、労使で合意された代替する労働者の残業抑制のための業務見直しなどが含まれた規定に基づく業務体制整備を行い、産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた中小企業事業主に支給する。

代替要員加算:男性労働者の育児休業期間中に代替要員を新規雇用(派遣を含む)した場合【第2種】

第1種助成金を受給した事業主が男性労働者の育児休業取得率を3年以内に30%以上上昇させた場合

【介護離職防止支援コース】

「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ中小企業事業主、または介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、利用者が生じた中小企業事業主に支給する。

①介護休業:対象労働者が介護休業を合計5日以上取得し、復帰した場合

②介護両立支援制度:介護のための柔軟な就労形態の制度(*)を導入し、合計20日以上利用した場合

(*)介護のための在宅勤務、法を上回る介護休暇、介護フレックスタイム制、介護サービス費用補助等

③新型コロナウイルス感染症対応特例:新型コロナウイルス感染症への対応として家族を介護するために特別休暇を取得した場合

【育児休業等支援コース】

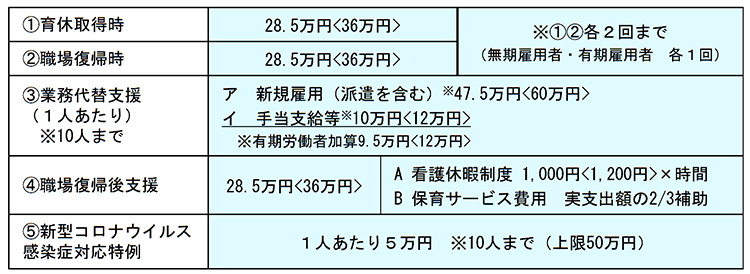

育児休業の円滑な取得・職場復帰のため次の取組を行った事業主(①~④は中小企業事業主)に支給する。①育休取得時②職場復帰時:「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って対象労働者の円滑な育児休業(3か月以上)の取得・復帰に取り組んだ場合

③業務代替支援:3か月以上の育児休業終了後、育児休業取得者が原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し、休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣を含む)又は代替する労働者への手当支給等を行い、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合

④職場復帰後支援:法を上回る子の看護休暇制度(A)や保育サービス費用補助制度(B)を導入し、労働者が職場復帰後、6ヶ月以内に一定以上利用させた場合

⑤新型コロナウイルス感染症対応特例:小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために特別休暇制度及び両立支援制度を導入し、特別休暇の利用者が出た場合

詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]

- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

-

2022.07.06

お盆休みのお知らせ

令和4年8月11日(木)~令和4年8月16日(火)までお盆休みのため休業を致します。

-

2022.07.06

令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます

日本年金機構から、「令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます」というお知らせがありました。以前にもお伝えしておりますが、令和4年10月から、次のような重要な改正が施行されますが、その内容が詳しく説明されており、各々の改正に関連する資料(ガイドブック・リーフレットなど)も紹介されています。

■短時間労働者の適用拡大

【特定適用事業所要件の見直し】

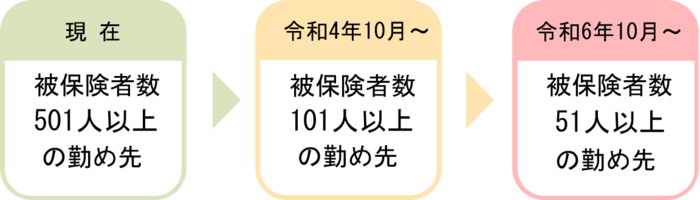

現在、厚生年金保険の被保険者数が501人以上の事業所で働く短時間労働者(週20時間以上の労働等、一定の要件を満たす者をいう。以下同じ。)は、健康保険・厚生年金保険の適用対象となっています。令和4年10月から、被保険者数が101人以上の事業所で働く短時間労働者も、健康保険・厚生年金保険の加入が義務化されます。令和6年10月からは、さらに51人以上の事業所で働く短時間労働者も対象となります。

【短時間労働者の勤務期間要件の撤廃】

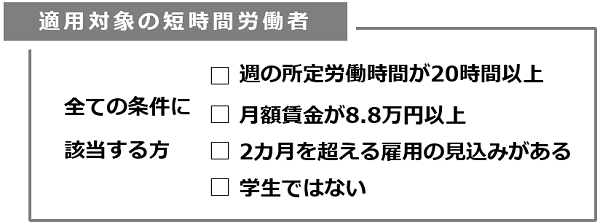

健康保険・厚生年金保険の適用対象となる短時間労働者の要件について、「勤務期間1年以上」の要件が撤廃されます。令和4年10月から、以下の条件に全て該当する方が新たに適用対象となります。

改正内容の詳細は短時間労働者の適用拡大ページへ

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html【関連資料】

事業主の皆さまへ

ガイドブック「従業員数500人以下の事業主のみなさまへ」

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.files/jigyounushi_ri-huretto.pdf従業員の皆さまへ

ガイドブック「パート・アルバイトのみなさまへ 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.files/jigyounushi_ri-huretto.pdf適用拡大特設サイト

厚生労働省ホームページ「適用拡大特設サイト」では、事業主やパート・アルバイトの方向けの制度説明動画や、ガイドブック等をご案内しています。また、年金額・保険料のシミュレーションやその他役立つ情報を掲載しています。

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html■適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種追加)

令和4年10月から、常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所は、健康保険・厚生年保険の強制適用事業所になります。適用の対象となる士業

弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士■被保険者の適用要件(雇用期間が2カ月以内の場合)の見直し

2カ月以内の期間を定めて雇用される場合は、健康保険・厚生年金保険の適用除外となりますが、令和4年10月から、当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険に加入となります。改正内容の詳細は「適用事業所と被保険者」や以下の関連資料をご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html【関連資料】

リーフレット「厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります」

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.files/kinmukikan_ri-huretto.pdf■育児休業等期間中の保険料の免除要件の見直し

令和4年10月から短期間の育児休業等を取得した場合への対応として、育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも、保険料が免除されます。賞与保険料は、1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。

改正内容の詳細は「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業を取得・延長したときの手続き」や以下の関連資料をご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20140327-05.html【関連資料】

リーフレット「令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます」

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.files/ikukyuumenjyo-ri-huretto.pdf厚生労働省パンフレット「育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します」

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.files/0000000011_0000018972.pdf

詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 日本年金機構 ]

- https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202206/0613.html