-

2023.01.12

「業務改善助成金(通常コース)」の拡充のお知らせ

厚生労働省では、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するため、「業務改善助成金」制度を設けています。

この度、中小企業・小規模事業者がより利用しやすくなるよう、「業務改善助成金(通常コース)」について、助成上限額の引き上げ、助成対象経費の拡充、対象事業場の拡大などを行うこととされました。

助成金の受け付けは、令和4年12月12日から開始されています。■制度概要

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

なお、助成対象事業場は事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場です。■支給の要件

1賃金引上計画を策定すること

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)2引上げ後の賃金額を支払うこと

3生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと

((1)単なる経費削減のための経費、(2)職場環境を改善するための経費、(3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。)4解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

その他、申請に当たって必要な書類があります。

■助成額

申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。■活用事例

・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮

・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化

・専門家のコンサルティングによる業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など

機械設備やコンサルティングの他、人材育成・教育訓練も助成対象となります。【拡充のポイント】

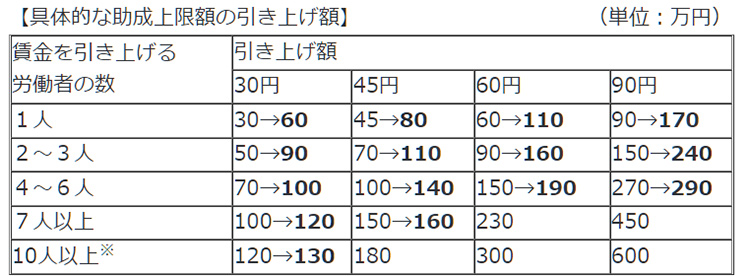

■事業場規模が30人未満の事業者について、助成上限額を引き上げます。

※ 10人以上の区分は一定の要件を満たした事業者のみ適用されます。

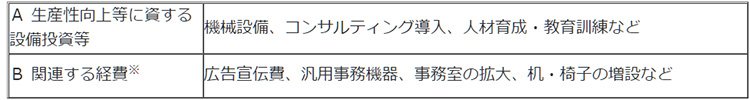

※ 10人以上の区分は一定の要件を満たした事業者のみ適用されます。■助成対象経費が拡充される特例事業者には、生産性向上に資する設備投資などに関連する経費の支出も認めます。

【助成対象経費が拡充される特例事業者】

(1)新型コロナウイルス感染症の影響により売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月の月平均値が、前年、前々年また は3年間の同じ月に比べて15%以上減少した事業者

(2)原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下した事業者【関連する経費とは】

業務改善計画に計上された、生産性向上等に資する設備投資等(A)を行う取り組みに関連する費用(B)(=関連する経費)についても新たに助成対象となります。

※「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。

※「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。■事業場規模を100人以下とする要件を廃止します。

事業場規模が101人以上の事業場を持つ中小企業・小規模事業者も申請が可能になります。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]

- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29656.html

-

2023.01.12

人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」の創設

厚生労働省から、人材開発支援助成金に「事業展開等リスキリング支援コース」を創設が公表されています。このコースは、企業の持続的発展のため、新製品の製造や新サービスの提供などにより新たな分野に展開する、または、デジタル・グリーンといった成長分野の技術を取り入れ業務の効率化などを図るため、①既存事業にとらわれず、新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴う人材育成、②業務の効率化、脱炭素化などを目的に、デジタル・グリーン化に対応した人材の育成、に取り組む事業主を対象に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を高率助成により支援する制度となっています。

■「事業展開」とは

新たな製品を製造したり、新たな商品やサービスを提供すること等により、新たな分野に進出すること。このほか、事業や業種の転換や、既存事業の中で製品の製造方法、商品やサービスの提供方法を変更する場合も事業展開にあたる。

(例)

・新商品や新サービスの開発、製造、提供又は販売を開始する

・日本料理店が、フランス料理店を新たに開業する

・繊維業を営む事業主が、医療機器の製造等、医療分野の事業を新たに開始する

・料理教室を経営していたが、オンラインサービスを新たに開始する等■「デジタル・DX化」とは

デジタル技術を活用して、業務の効率化を図ることや、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革する等し、競争上の優位性を確立すること。

(例)

・ITツールの活用や電子契約システムを導入し、社内のペーパーレス化を進めた

・アプリを開発し、顧客が待ち時間を見えるようにした

・顔認証やQRコード等によるチェックインサービスを導入し手続きを簡略化した等■「グリーン・カーボンニュートラル化」とは

徹底した省エネ、再生可能エネルギーの活用等により、CO2等の温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること。

(例)

・農薬の散布にトラクターを使用していたが、ドローンを導入した

・風力発電機や太陽光パネルを導入した等■支給対象訓練

①助成対象とならない時間を除いた訓練時間数が10時間以上であること

②OFF-JT(企業の事業活動と区別して行われる訓練)であること

③職務に関連した訓練であって以下のいずれかに該当する訓練であることⅰ企業において事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練

ⅱ事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練注:本コースでは、事業展開などの内容を記載した「事業展開等実施計画」(様式第2号)を訓練実施計画届と併せて提出する必要がありますので、取り組み内容を整理し、具体的な記載ができるよう、事前に準備をお願いします。

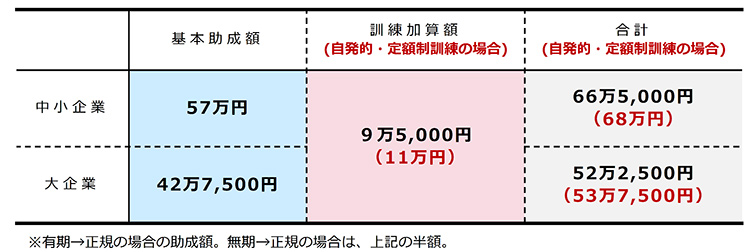

注:「事業展開」は、訓練開始日から起算して、3年以内に実施する予定のものまたは6か月以内に実施したものである必要があります。■助成率・助成額

本助成金では、助成金を活用する上で、支給対象事業主の要件などを設定しています。また、本助成金を活用して人材育成を行う場合は、訓練開始日から起算して1か月前までに、事業所所在地を管轄する都道府県労働局に計画届を提出する必要がありますので、ご不明な点がございましたら、最寄りの都道府県労働局の助成金申請窓口にお問い合わせください。

本助成金では、助成金を活用する上で、支給対象事業主の要件などを設定しています。また、本助成金を活用して人材育成を行う場合は、訓練開始日から起算して1か月前までに、事業所所在地を管轄する都道府県労働局に計画届を提出する必要がありますので、ご不明な点がございましたら、最寄りの都道府県労働局の助成金申請窓口にお問い合わせください。■各都道府県労働局の助成金申請窓口

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]

- https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001019757.pdf

-

2023.01.12

キャリアアップ助成金、助成額の拡充などについて

厚生労働省から、キャリアアップ助成金の助成額の拡充などについて公表されています。キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度で、現在、7つのコースが用意されています。

そのうち、「正社員化コース」と「賃金規定等改定コース」について、助成額が拡充されるなど、令和4年12月から変更が行われました。■1.正社員化コース

有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換等した場合に助成人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した後に正社員化すると、助成金額が加算されます。

令和4年12月2日以降に正社員化した場合は、以下の拡充の対象となります。【①助成金の金額(1人当たり)の拡充】

人材開発支援助成金「人への投資促進コース」のうち一部訓練(自発的職業能力開発訓練、定額制訓練)の加算額を9万5,000円から11万円に引き上げます。

【②加算の対象となる訓練の拡充】人材開発支援助成金のうち、以下の訓練コースが加算の対象となります。

事業展開等リスキリング支援コース【新設】

特別育成訓練コース

人への投資促進コース

特定訓練コース

※令和4年12月2日以降、人材開発支援助成金も改正しています。

詳しくはこちら:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html■2.賃金規定等改定コース

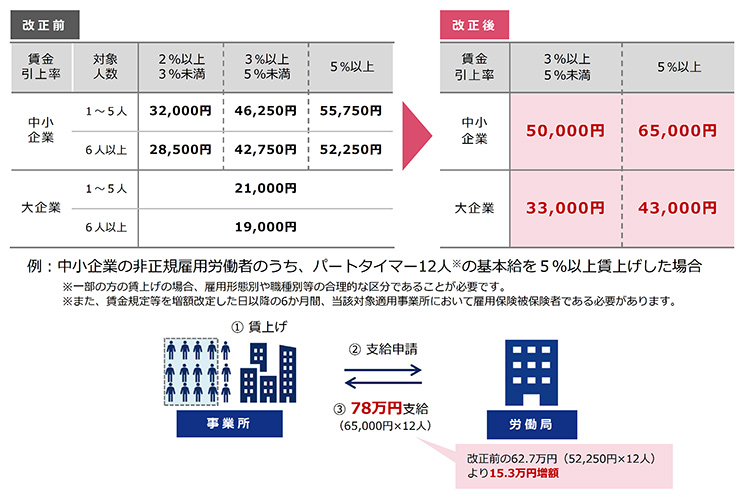

有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、実際に賃金を引き上げた場合に助成【助成金の金額(1人当たり)の拡充】

支給要件を見直す(2%以上→3%以上)とともに、5%以上の賃金引上げを行う場合の助成額を大幅に拡充します。見直しに伴い、「生産性要件」を満たした場合の助成額の増額は廃止します。

【申請上限の緩和】

1事業所あたり1年度1回の申請制限を撤廃します。1年度1事業所あたり100人までは複数回の申請ができます。留意事項

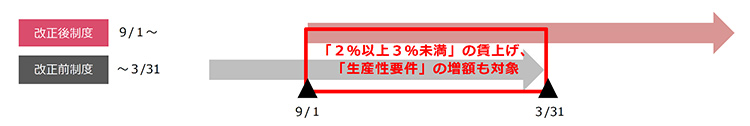

・改正後の制度は令和4年9月1日以降の賃金規定等の増額改定に適用します。

・令和4年9月1日から令和5年3月31日までの間に賃金規定等を増額改定した場合は、改正前の制度による申請も可能です。(その場合、申請様式は改正前の様式を使用してください。ただし、改正前の制度による申請は1年度1回限りです。)

•事前にキャリアアップ計画の提出が必要です。なお、「賃金規定等改定コース」については、令和4年9月1日から令和4年12月2日の間に賃金規定等の3%以上の増額改定を行った場合に限り、キャリアアップ計画の提出を支給申請日まで受け付けます。

•事前にキャリアアップ計画の提出が必要です。なお、「賃金規定等改定コース」については、令和4年9月1日から令和4年12月2日の間に賃金規定等の3%以上の増額改定を行った場合に限り、キャリアアップ計画の提出を支給申請日まで受け付けます。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

-

2022.12.12

年末年始休業のお知らせ

年末年始休業のお知らせ

令和4年12月29日(木)~令和5年1月4日(水)まで年末年始のため休業を致します。

-

2022.10.27

健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が延長

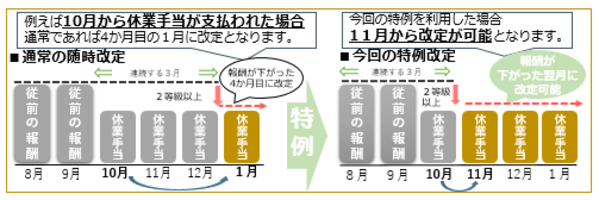

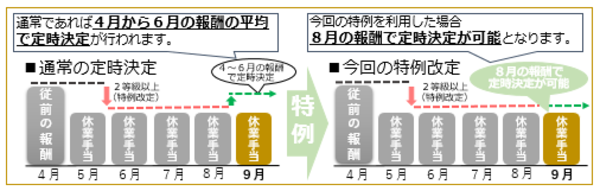

令和4年8月または令和4年9月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられているところです。今般、令和4年10月または令和4年11月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例措置が講じられることとなりました。

■標準報酬月額の特例改定について

(1)令和4年8月から令和4年11月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった方の特例

次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。

ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和4年8月から令和4年11月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた方

イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)

ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

(2)令和3年6月から令和4年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例

次のアからエのすべてに該当する方が対象となります。

ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、次のいずれかに該当する方

(ア)令和3年6月から令和4年5月までの間に著しく報酬が下がり、令和3年7月から令和4年6月までの間に特例改定を受けた方

(イ)令和3年8月に支払われた報酬にて令和3年度定時決定の保険者算定の特例を受けた方

イ.令和4年7月までに休業が回復したことによる、随時改定に該当していない方

ウ.令和4年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、令和4年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方

エ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している

※上記(1),(2)により特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。

留意事項

固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も、特例改定の対象となります。報酬が支払われていない場合でも、特例改定の対象となります。その場合、実際の給与支給額に基づき標準報酬月額を改定・決定することとなり、報酬が支払われていない場合は、最低の標準報酬月額(健康保険は5.8万円、厚生年金保険は8.8万円)として改定・決定することとなります。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を受ける場合でも、特例改定の対象となります。その場合、休業支援金は給与支給額に含みません。

新型コロナウイルス感染症の影響で事業主から休業命令や自宅待機指示などによって休業となった場合は、休業した日に報酬が支払われなくても、給与計算の基礎日数として取り扱います。

上記(1)の特例については、休業のあった月とその前2か月のいずれか1月でも17日未満(特定適用事業所等の短時間労働者は11日未満)の場合、対象となりません。

届出に当たっては、被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)

同一の方が上記(1)または(2)の届出を複数回行うことや、届出後に取下げ・変更を行うことはできません。(令和2年4月から令和2年7月のうちいずれかの月の報酬に基づく特例改定や、令和2年8月から令和3年7月のうちいずれかの月の報酬に基づく特例改定を受けた方、令和3年8月から令和4年7月のうちいずれかの月の報酬に基づく特例改定を受けた方であっても、上記(1)または(2)の特例改定を受けることはできます。)

詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 日本年金機構 ]

- https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0708.html

※「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。

※「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。

•事前にキャリアアップ計画の提出が必要です。なお、「賃金規定等改定コース」については、令和4年9月1日から令和4年12月2日の間に賃金規定等の3%以上の増額改定を行った場合に限り、キャリアアップ計画の提出を支給申請日まで受け付けます。

•事前にキャリアアップ計画の提出が必要です。なお、「賃金規定等改定コース」については、令和4年9月1日から令和4年12月2日の間に賃金規定等の3%以上の増額改定を行った場合に限り、キャリアアップ計画の提出を支給申請日まで受け付けます。