-

2023.04.14

【リクルート情報】一緒に労務管理のプロを目指す仲間を募集中です!!

加藤労務コンサルティングでは、業務拡大に伴い、「正社員(経験者優遇)」、「契約社員」「事務職員(パート)」を募集しております。

【 正社員募集要項 】

応募条件:普通自動車免許(AT限定可)、PCスキル(Excel)、メール対応必須

労働・社会保険手続および給与計算の実務経験者優遇

業務内容:顧問先の労務サポート(相談業務、労務管理システム設定、操作サポート、労務関係サポート全般)

雇用形態:正社員

勤務時間:9:00~18:00(8時間/日) 休憩60分(11:30~14:30)※労使協定締結による分割取得

勤務場所:高崎市筑縄町22-1 SUビル202号室

休 日:土曜、日曜、祝祭日、他(GW、お盆休み、年末年始)

休 暇:年次有給休暇、産前産後休暇、育児休業、バースデイ休暇 等

賃 金:月給制(18万円~35万円 経験年数に応じ基本給を決定します)

※(試用期間6ヶ月間は時給1,000円~1500円)

諸手当(資格手当、通勤手当等)

賞与あり、昇給あり【 契約社員募集要項 】

応募条件:普通自動車免許(AT限定可)、PCスキル(Excel)、メール対応必須

社会人経験者優遇

業務内容:顧問先の労務サポート(相談業務、労務管理システム設定、操作サポート、労務関係サポート全般)

雇用形態:契約社員

勤務時間:9:00~18:00(8時間/日) 休憩60分(11:30~14:30)※労使協定締結による分割取得

勤務場所:高崎市筑縄町22-1 SUビル202号室

休 日:土曜、日曜、祝祭日、他(GW、お盆休み、年末年始)

休 暇:年次有給休暇、産前産後休暇、育児休業、バースデイ休暇 等

賃 金:月給制(17万円~25万 経験年数に応じ基本給を決定します)

※(試用期間6ヶ月間は時給1000円~1500円)

諸手当(資格手当、通勤手当等)

賞与あり、昇給あり【 事務職員募集要項 】

応募条件:普通自動車免許(AT限定可)、PCスキル(Excel)、メール対応必須

事務経験者優遇

業務内容:社会保険労務士業務補助(労務関係サポート、ファイリング、電話対応、来客対応等)

雇用形態:パート職員(有期雇用契約)

勤務時間:9:00~18:00の間で4時間以上

勤務場所:高崎市筑縄町22-1 SUビル202号室

休 日:土曜、日曜、祝祭日、他(GW、お盆休み、年末年始)

休 暇:年次有給休暇、産前産後休暇、育児休業、バースデイ休暇 等

賃 金:時給制(900円~1300円 経験年数に応じ基本給を決定します)

※(試用期間6ヶ月間は時給900~1300円)

諸手当(資格手当、通勤手当)

賞与あり、昇給あり【応募方法】

下記書類を 加藤宛まで ご郵送ください。

履歴書(写真貼付)

※ 上記書類は、採用の選考以外の用途には使用いたしません。

※ 不採用の場合につきましては、上記書類をご返送させていただきます。

※書類選考合格者には、別途メールにて面接日等のご連絡致しますので

メールアドレスを履歴書に必ず記載して下さい。 -

2023.03.01

事務所移転のお知らせ

この度、弊所は3月13日(月)より下記の住所へ事務所を移転することになりました。

これを機に更に皆様のご期待に添えますよう、一層の努力を重ねていきたい所存です。

今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。3月9日(木)午後より、引っ越し準備の為、お問い合わせへのご対応が

遅くなる場合があります。3月10日(金)は、引っ越し作業の為、終日営業を休止させて頂きます。

何卒ご了承ください。【新住所】

〒370-0075

群馬県高崎市筑縄町22-1 SUビル202号室【電話番号】変更ありません

027-386-6213【FAX番号】変更ありません

027-386-4609【新事務所で営業開始日】

令和5年3月13日(月) -

2023.02.17

障害者雇用率を段階的に引き上げる方針-民間企業では令和8年度に「2.7%」へ

厚生労働省から、令和5年1月18日開催の「第123回労働政策審議会障害者雇用分科会」の資料が公表されています。今回の議題に、「障害者雇用率について(案)」が含まれており人事担当者は確認しておくべき内容となっています。前提として、障害者雇用促進法に基づき、労働者(失業者を含む)に対する対象障害者である労働者(失業者を含む)の割合を基準とし、少なくとも5年毎に、その割合の推移を勘案して設定することとされています。さらに現行の雇用率は、平成30年4月からの雇用率として設定されており、令和5年度からの雇用率を設定する必要があることとなっています。

■令和5年度からの障害者雇用率の設定等について

1.新たな雇用率の設定について

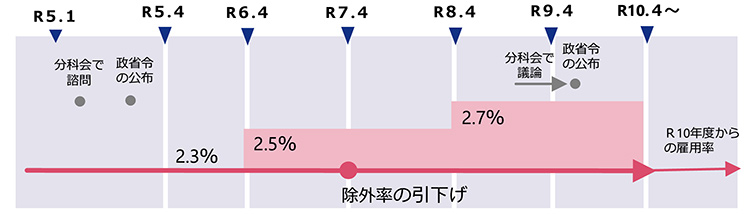

・令和5年度からの障害者雇用率は、2.7%とする。

ただし、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、令和5年度においては2.3%で据え置き、令和6年度から2.5%、令和8年度から2.7%と段階的に引き上げることとする。・国及び地方公共団体等については、3.0%(教育委員会は2.9%)とする。

段階的な引上げに係る対応は民間事業主と同様とする。2.除外率の引下げ時期について

・除外率を10ポイント引き下げる時期については、昨年6月にとりまとめられた障害者雇用分科会の意見書も踏まえ、雇用率の引上げの施行と重ならないよう、令和7年4月とする。

3.事業主向けの支援について

・先の臨時国会で成立した障害者雇用促進法に基づき、令和6年4月から、・雇入れに必要な一連の雇用管理に対する相談援助の助成金が創設される予定。

特に、中小企業や除外率設定業種に対しては、助成金の上乗せ等を行うことや既存助成金の拡充により、雇用率の引上げや除外率の引下げの影響を受ける事業主への集中的な支援を行うことを通じて雇入れや定着支援の充実等を検討。

(※令和6年度からの制度の詳細は、次回以降の分科会で議論予定。)・あわせて、特に短い労働時間(週10~20時間)で働く重度の身体障害者・知的障害者や精神障害者の実雇用率への算定が可能となる。

・この他、

①昨年9月に、都道府県労働局に対し、雇用率未達成企業の増加や、除外率設定業種における雇用障害者の不足の増加が見込まれることから、ノウハウが不足している障害者雇用ゼロ企業等に対し、ハローワークが、地域障害者職業センター等の関係機関と連携し、採用の準備段階から採用後の職場定着まで一貫したチーム支援等を実施することなど、障害者の雇入れ支援等の一層の強化を図ることを指示するとともに、②令和5年度予算案では、就職支援コーディネーター(ハローワークにおいて企業に対するチーム支援に取り組む者)の増員、障害者の雇入れや定着支援を行う障害者就業・生活支援センターの人材確保や支援力の強化を図るため、就業支援担当者の処遇の改善を盛り込んでいる。

■障害者雇用率の検討に要する数値の調査結果について

【身体障害者】

1.常用雇用身体障害者数39.4万人

2.常用雇用短時間身体障害者数3.5万人

3.失業身体障害者数9.2万人

【知的障害者】

4.常用雇用知的障害者数16.5万人

5.常用雇用短時間知的障害者数3.4万人

6.失業知的障害者数4.3万人

【精神障害者】

7.常用雇用精神障害者数9.4万人

8.常用雇用短時間精神障害者数3.3万人

9.失業精神障害者数12.9万人

※厚生労働省職業安定局調べ■障害者雇用納付金及び障害者雇用調整金の額の設定の基準となる数値の算定について

○単位調整額の算出根拠の概要

障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)に係る調整基礎額については、基準雇用率に達するまで身体障害者、知的障害者又は精神障害者(以下「対象障害者」という)を雇用するものとした場合(①)に、また、障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)に係る単位調整額については、基準雇用率を超えて対象障害者を雇用した場合(②)に、それぞれ対象障害者1人につき通常必要とされる1か月当たりの特別費用(対象障害者を雇用するために特別に必要とされる費用)の額の平均額を基準として定める旨規定されている。実態調査に基づき、平均的規模の企業をモデルとして①及び②の特別費用を算出すると、調整基礎額(納付金)及び単位調整額(調整金)は次のとおりである。

*調整基礎額(納付金)=49,494円≒50,000円

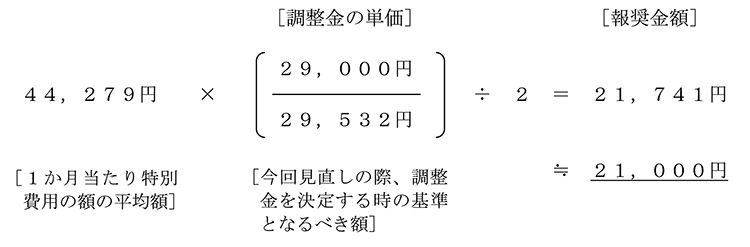

*単位調整額(調整金)=29,532円≒29,000円■報奨金の額の設定の基準となる数値の算定について

○報奨金額の算定の根拠

納付金制度に係る報奨金額については、調整金に係る単位調整額以下の額で厚生労働省令で定めることとされている。(法附則第4条第3項)実態調査に基づき、雇用率の達成、未達成に関係なく、現在の報奨金の支給基準を満たす企業における身体障害者、知的障害者又は精神障害者1人の雇用に伴う1か月当たりの特別費用額の平均を求めると44,279円となる。

次に、調整金と報奨金の整合性をとる必要があることから、調整金を決定する際に基準となるべき額と調整金の単価の割合を計算し、また、納付金を納めていない企業で障害者を多数雇用している企業の特別費用の一部の負担の調整を図るという観点からこの額を2で除した額としている。

したがって、報奨金額は次のとおりである。

*報奨金額

日本では企業に対して障害者雇用が義務付けられていますので、企業経営者の方や人事担当者の方は法律をきちんと理解し、義務達成のために様々な対応をする必要があります。障害者の雇用や雇用管理のための施設整備を行う事業主は、国からの助成金を受け取ることができますので、活用していくことをお勧めいたします。

日本では企業に対して障害者雇用が義務付けられていますので、企業経営者の方や人事担当者の方は法律をきちんと理解し、義務達成のために様々な対応をする必要があります。障害者の雇用や雇用管理のための施設整備を行う事業主は、国からの助成金を受け取ることができますので、活用していくことをお勧めいたします。詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]

- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30341.html

-

2023.01.27

「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)」を公表

労働政策審議会労働条件分科会は、令和4年12月27日、今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について、検討結果を取りまとめ、公表しました。同分科会では、令和4年5月27日以後9回にわたり「無期転換ルールに関する見直しと多様な正社員の雇用ルールの明確化等」について検討を行い、また、令和4年8月30日以後9回にわたり「今後の労働時間法制の在り方」について検討を行い、精力的に議論を深めてきました。

それらの議論について、一定の結論に達したということで、この報告がまとめられました。Ⅰ労働契約法制

1 無期転換ルールについて

(1)無期転換ルール

○制度の活用状況を踏まえると、無期転換ルールの導入目的である有期契約労働者の雇用の安定に一定の効果が見られるものの、制度が適切に活用されるよう必要な取り組みを更に進めることが適当である。(2)無期転換を希望する労働者の転換申込機会の確保

○無期転換ルールに関する労使の認知状況を踏まえ、無期転換ルールの趣旨や内容、活用事例について、一層の周知徹底に取り組むことが適当である。

○無期転換申込権が発生する契約更新時に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件について、労働基準法の労働条件明示の明示事項に追加することが適当である。

○この場合において、労働基準法の労働条件明示において書面で明示することとされているものは、無期転換後の労働条件明示にあたっても書面事項とすることが適当である。(3)無期転換前の雇止め等

○無期転換前の雇止めや無期転換申込みを行ったこと等を理由とする不利益取扱い等について、法令や裁判例に基づく考え方を整理し、周知するとともに、個別紛争解決制度による助言・指導にも活用していくことが適当である。

○紛争の未然防止や解決促進のため、更新上限の有無及びその内容について、労働基準法の労働条件明示事項に追加するとともに、労働基準法第14条に基づく告示において、最初の契約締結より後に、更新上限を新たに設ける場合又は更新上限を短縮する場合には、その理由を労働者に事前説明するものとすることが適当である。(4)クーリング期間

○クーリング期間に関して、法の趣旨に照らして望ましいとは言えない事例等について、一層の周知徹底に取り組むことが適当である。(5)無期転換後の労働条件

○無期転換後の労働条件について、有期労働契約時と異なる定めを行う場合を含め、法令や裁判例に基づく考え方、留意点等を整理し、周知に取り組むことが適当である。

○無期転換後の労働条件について、労働契約法第3条第2項を踏まえた均衡考慮が求められる旨を周知するとともに、無期転換申込権が発生する契約更新時の無期転換後の労働条件等の明示の際に、当該労働条件を決定するにあたって、労働契約法第3条第2項の趣旨を踏まえて均衡を考慮した事項について、使用者が労働者に対して説明に努めることとすることが適当である。

○正社員への転換をはじめとするキャリアアップの支援に一層取り組むことが適当である。(6)有期雇用特別措置法の活用状況

○有期雇用特別措置法の特例について、特例の存在が十分に認知されていない現状があるため、一層の周知徹底に取り組むことが適当である。2 労働契約関係の明確化について

○多様な正社員に限らず労働者全般について、労働基準法の労働条件明示事項に就業場所・業務の変更の範囲を追加することが適当である。

○労働契約法第4条の趣旨を踏まえて、多様な正社員に限らず労働者全般について、労働契約の内容の変更のタイミングで、労働契約締結時に書面で明示することとされている事項については、変更の内容をできる限り書面等により明示するよう促していくことが適当である。

○労働基準法の労働条件明示のタイミングに、労働条件の変更時を追加することを引き続き検討することが適当である。

○紛争の未然防止のため、多様な正社員等の労働契約関係の明確化に関する裁判例等を幅広く整理して明らかにし、周知徹底に取り組むことが適当である。

○就業規則を備え付けている場所等を労働者に示すこと等、就業規則を必要なときに容易に確認できるようにする必要があることを明らかにすることが適当である。また、就業規則の更なる周知の在り方について、引き続き検討することが適当である。

○短時間正社員については、処遇について、正社員としての実態を伴っていない場合には、パート・有期労働法の適用があり、均衡・均等待遇が求められることや、同法が適用されないそれ以外の多様な正社員においても、労働契約法第3条第2項による配慮が求められることを周知することが適当である。3 労使コミュニケーションについて

○労使コミュニケーションに当たっての留意点や、適切に労使コミュニケーションを図りながら、無期転換や多様な正社員等について制度の設計や運用を行った各企業の取組事例を把握して周知することが適当である。

○過半数代表者の適正な運用の確保や多様な労働者全体の意見を反映した労使コミュニケーションの更なる促進を図る方策について引き続き検討を行うことが適当である。Ⅱ労働時間法制

1 裁量労働制について

(1)対象業務

○企画業務型裁量労働制(以下「企画型」という。)や専門業務型裁量労働制(以下「専門型」という。)の現行の対象業務の明確化を行うことが適当である。

○銀行又は証券会社において、顧客に対し、合併、買収等に関する考案及び助言をする業務について専門型の対象とすることが適当である。(2)労働者が理解・納得した上での制度の適用と裁量の確保

(対象労働者の要件)

○専門型について、対象労働者の属性について、労使で十分協議・決定することが望ましいことを明らかにすることが適当である。

○対象労働者を定めるに当たっての適切な協議を促すため、使用者が当該事業場における労働者の賃金水準を労使協議の当事者に提示することが望ましいことを示すことが適当である。

○対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更しようとする場合に、使用者が労使委員会に変更内容について説明を行うこととすることが適当である。(本人同意・同意の撤回)

○専門型について、本人同意を得ることや同意をしなかった場合に不利益取扱いをしないこととすることが適当である。

○本人同意を得る際に、使用者が労働者に対し制度概要等について説明することが適当であること等を示すことが適当である。

○同意の撤回の手続を定めることとすることが適当である。また、同意を撤回した場合に不利益取扱いをしてはならないことを示すことや、撤回後の配置や処遇等についてあらかじめ定めることが望ましいことを示すことが適当である。(業務量のコントロール等を通じた裁量の確保)

○裁量労働制は、始業・終業時刻その他の時間配分の決定を労働者に委ねる制度であることを示すことが適当である。

○労働者から時間配分の決定等に関する裁量が失われた場合には、労働時間のみなしの効果は生じないものであることに留意することを示すことが適当である。(3)労働者の健康と処遇の確保

(健康・福祉確保措置)

○健康・福祉確保措置の追加(勤務間インターバルの確保、深夜業の回数制限、労働時間の上限措置(一定の労働時間を超えた場合の適用解除)、医師の面接指導)等を行うことが適当である。

○健康・福祉確保措置の内容を「事業場における制度的な措置」と「個々の対象労働者に対する措置」に分類した上で、それぞれから1つずつ以上を実施することが望ましいことを示すことが適当である。

○「労働時間の状況」の概念及びその把握方法が労働安全衛生法と同一のものであることを示すことが適当である。(みなし労働時間の設定と処遇の確保)

○みなし労働時間の設定に当たっては対象業務の内容、賃金・評価制度を考慮して適切な水準とする必要があることや対象労働者に適用される賃金・評価制度において相応の処遇を確保する必要があることを示すこと等が適当である。(4)労使コミュニケーションの促進等を通じた適正な制度運用の確保

(労使委員会の導入促進と労使協議の実効性向上)

○決議に先立って、使用者が労使委員会に対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容について説明することとすることが適当である。

○労使委員会が制度の実施状況の把握及び運用の改善等を行うこととすること等が適当である。

○労使委員会の委員が制度の実施状況に関する情報を十分に把握するため、賃金・評価制度の運用状況の開示を行うことが望ましいことを示すことが適当である。

○労使委員会の開催頻度を6か月以内ごとに1回とするとともに、労働者側委員の選出手続の適正化を図ることとすること等が適当である。

○専門型についても労使委員会を活用することが望ましいことを明らかにすることが適当である。(苦情処理措置)

○本人同意の事前説明時に苦情の申出方法等を対象労働者に伝えることが望ましいことを示すことが適当である。

○労使委員会が苦情の内容を確実に把握できるようにすることや、苦情に至らないような運用上の問題点についても幅広く相談できる体制を整備することが望ましいことを示すことが適当である。(行政の関与・記録の保存等)

○6か月以内ごとに行うこととされている企画型の定期報告の頻度を初回は6か月以内に1回及びその後1年以内ごとに1回とすることが適当である。

○健康・福祉確保措置の実施状況等に関する書類を労働者ごとに作成し、保存することとすることが適当である。

○労使協定及び労使委員会決議の本社一括届出を可能とすることが適当である。2 年次有給休暇について

○令和7年までに「年次有給休暇の取得率を70%以上とする」という政府の目標を踏まえ、年次有給休暇の取得率の向上に向け、好事例の収集・普及等の一層の取組を検討することが適当である。また、年5日以内とされている年次有給休暇の時間単位での取得について、年5日を超えて取得したいという労働者のニーズに応えるような各企業独自の取組を促すことが適当である。3 今後の労働時間制度についての検討

○働き方改革関連法で導入又は改正された、時間外労働の上限規制、フレックスタイム制、高度プロフェッショナル制度、年次有給休暇制度等は、同法の施行5年後に、施行状況等を踏まえて検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずることとされていることを踏まえ、今後、施行状況等を把握した上で、検討を加えることが適当である。

○その際には、働く方の健康確保という原初的使命を念頭に置きながら、経済社会の変化や働き方の多様化等を踏まえ、働き方やキャリアに関する労働者のニーズを把握した上で、労働時間制度の在り方の検証・検討を行うことが適当である。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]

- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30073.html

-

2023.01.27

男性の育児休業取得率等の公表について

育児・介護休業法の改正により、令和5年4月から、従業員数が1,000人を超える企業は、男性労働者の育児休業取得率等の公表が義務付けらます。また、男性の育児休業等の取得率の公表にあわせて、任意で「育児休業平均取得日数」なども両立支援のひろばで公表し自社の実績をPRすることもできるとされています。これらについて、厚生労働省から、令和4年12月作成の資料が2つ公表されています。

育児・介護休業法の改正により、従業員が1000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。

(令和5年4月施行)■対象企業

常時雇用する労働者が1,000人を超える企業「常時雇用する労働者」とは雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を指します。次のような者が該当します。

常時雇用する労働者

•期間の定めなく雇用されている者

•一定の期間を定めて雇用されている者または日々雇用される者であり、その雇用期間が反復更新されて事実上期間の定めなく雇用されている者と同等と認められる者。すなわち、過去1年以上引き続き雇用されている者または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者■公表内容

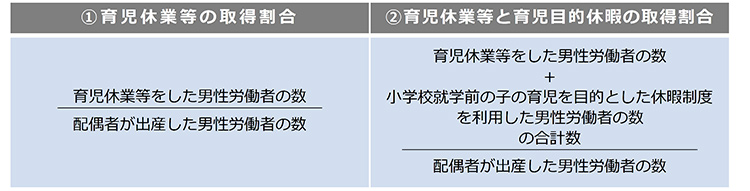

次の①または②いずれかの割合

公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における次の①または②のいずれかの割合を指します。

※育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。

※育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。

・育児休業(産後パパ育休を含む)

・法第23条第2項(3歳未満の子を育てる労働者ついて所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務)又は第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業■公表方法

インターネットなどによる公表

インターネットなどの一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があります。厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」には、10万社以上にご登録いただいています。こちらでの公表をお勧めします。また、公表内容①や②とあわせて、任意で「女性の育児休業取得率」や「育児休業平均取得日数」なども公表して自社の実績をPRしてください。■よくあるご質問

Q1「育児を目的とした休暇」とは何ですか?

休暇の目的の中に「育児を目的とするもの」であることが就業規則等で明らかにされている

休暇制度です。育児休業や子の看護休暇など法定の制度は除きます。Q2「産後パパ育休」と「育児休業」は分けて計算するのですか

産後パパ育休とそれ以外の育児休業等を分けて割合を計算する必要はありません。Q3育児休業を分割して2回取得した場合や、育児休業と育児目的休暇の両方を取得した場合はどのように計算しますか?

当該休業や休暇が同一の子について取得したものである場合は、1人として数えます。Q4事業年度をまたがって育児休業を取得した場合や、分割して複数の事業年度に育児休業を取得した場合はどのように計算しますか?

育児休業を開始した日を含む事業年度の取得として計算します。分割して取得した場合は、最初の育児休業等の取得のみを計算の対象とします。Q5計算した割合の端数処理はどのようにしますか

公表する割合は、算出された割合の小数点第1位以下を切り捨てたものとしてください。配偶者が出産したものの数(分母となるもの)が0人の場合は「-」と表記してください。Q6任意で「育児休業平均取得日数」を公表する場合の計算方法は?

きまりはありませんが、計算方法の例を紹介します。他にも両立支援のひろばで計算例を紹介していますので参考にしてください。

<子どもが1歳までの平均育児休業取得日数の計算例>

公表前々事業年度に出生した子の1歳までの合計育児休業取得日数(日)÷当該育児休業取得人数(人)=平均取得日数(日)(小数点第1位以下切り捨てQ7いつまでに公表すればよいですか

公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)の状況について、公表前事業年度終了後、おおむね3か月以内に公表してください。

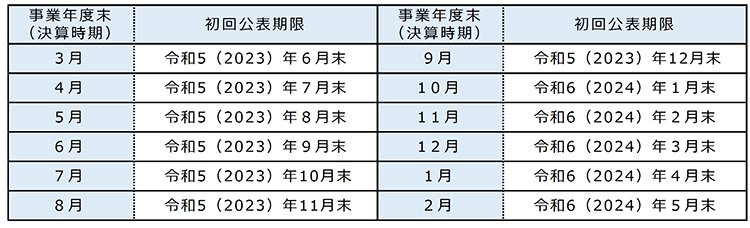

事業年度末(決算時期)に対応した公表期限の目安は次のとおりです。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]

- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00006.html

日本では企業に対して障害者雇用が義務付けられていますので、企業経営者の方や人事担当者の方は法律をきちんと理解し、義務達成のために様々な対応をする必要があります。障害者の雇用や雇用管理のための施設整備を行う事業主は、国からの助成金を受け取ることができますので、活用していくことをお勧めいたします。

日本では企業に対して障害者雇用が義務付けられていますので、企業経営者の方や人事担当者の方は法律をきちんと理解し、義務達成のために様々な対応をする必要があります。障害者の雇用や雇用管理のための施設整備を行う事業主は、国からの助成金を受け取ることができますので、活用していくことをお勧めいたします。 ※育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。

※育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。