-

2024.04.22

【5月の連休のお知らせ】

【5月連休のお知らせ】

休業日は下記のようになります。

4月

27日(土):休み

28日(日):休み

29日(月):休み

30日(火):営業

5月

1日(水):営業

2日(木):営業

3日(金):休み

4日(土):休み

5日(日):休み

6日(月):休み -

2024.04.18

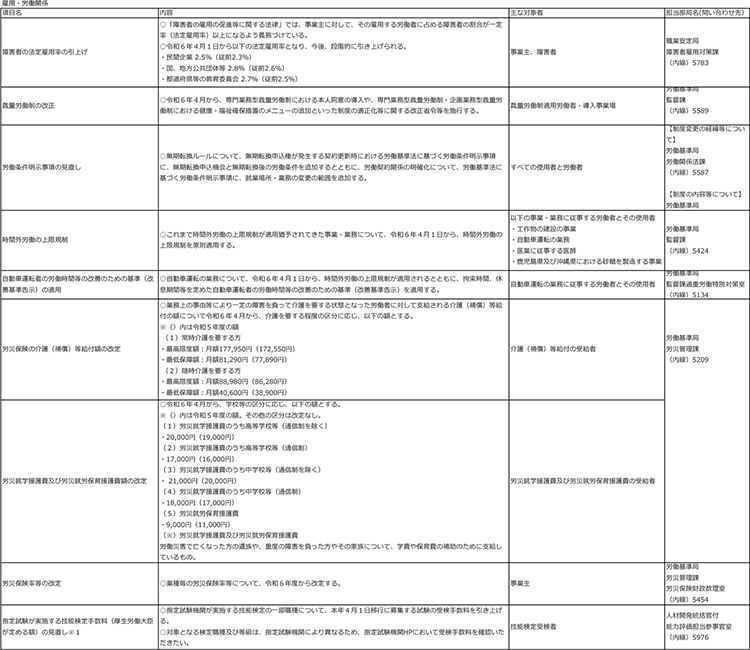

厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年4月)について

厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。

この度、「令和6年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました。特に、雇用・労働関係の変更には注意が必要です。重要なものには、次のようなものがあります(抜粋)。

<雇用・労働関係(令和6年4月~)>

●障害者の法定雇用率の引上げ

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけている。 令和6年4月1日から以下の法定雇用率となり、今後、段階的に引き上げられる。

・民間企業 2.5%(従前2.3%)

・国、地方公共団体等 2.8%(従前2.6%)

・都道府県等の教育委員会 2.7%(従前2.5%)●時間外労働の上限規制

これまで時間外労働の上限規制が適用猶予されてきた以下の事業・業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制を原則適用する。

・工作物の建設の事業

・自動車運転の業務

・医業に従事する医師

・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業●自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の適用

自動車運転の業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制が適用されるとともに、拘束時間、休息期間等を定めた自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)を適用する。●労働条件明示事項の見直し

無期転換ルールについて、無期転換申込権が発生する契約更新時における労働基準法に基づく労働条件明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加するとともに、労働契約関係の明確化について、労働基準法に基づく労働条件明示事項に、就業場所・業務の変更の範囲を追加する。●裁量労働制の改正

令和6年4月から、専門業務型裁量労働制における本人同意の導入や、専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制における健康・福祉確保措置のメニューの追加といった制度の適正化等に関する改正省令等を施行する。

他の分野も含め、主な制度変更の内容をチェックしておきましょう。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]

- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00017.html

-

2024.03.06

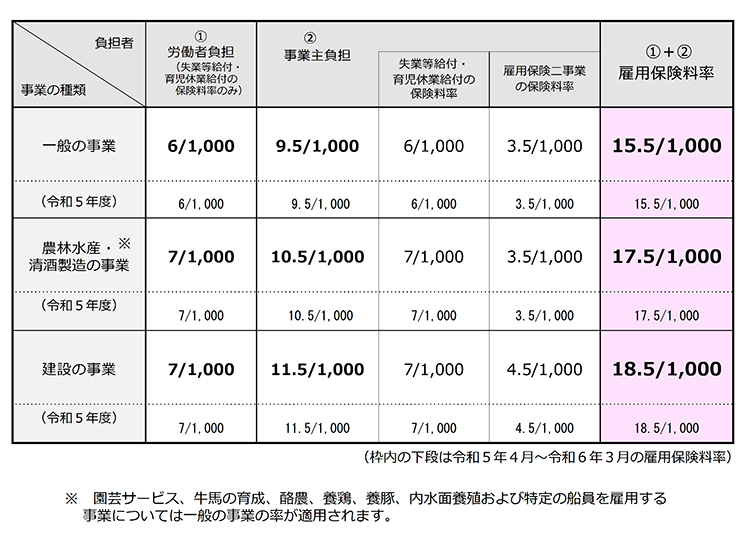

令和6年度の雇用保険率を公表 令和5年度と同率

厚生労働省から、「令和6年度の雇用保険料率について」として、リーフレットが公表されています。令和6年度の雇用保険料率(雇用保険率)は、令和5年度と同率で変更はないということです。今一度確認しておく事をお勧めいたします。

●令和6年4月1日~令和7年3月31日まで(令和5年4月1日~令和6年3月31日までと同率)

・一般の事業………15.5/1000〔うち労働者負担6/1000・事業主負担9.5/1000〕

・農林水産業等……17.5/1000〔うち労働者負担7/1000・事業主負担10.5/1000〕

・建設業……………18.5/1000〔うち労働者負担7/1000・事業主負担11.5/1000〕雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です。)。

<令和6年度の雇用保険料率>

詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]

- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

-

2024.02.28

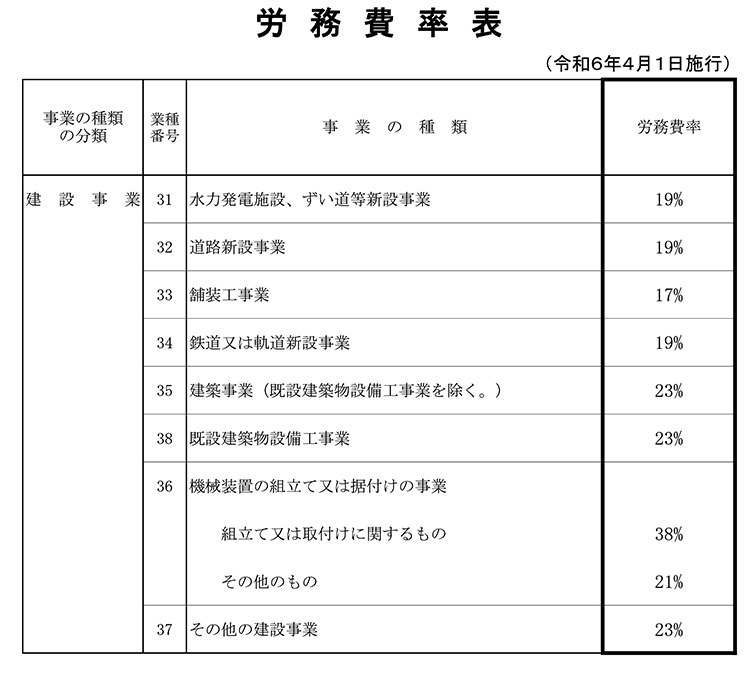

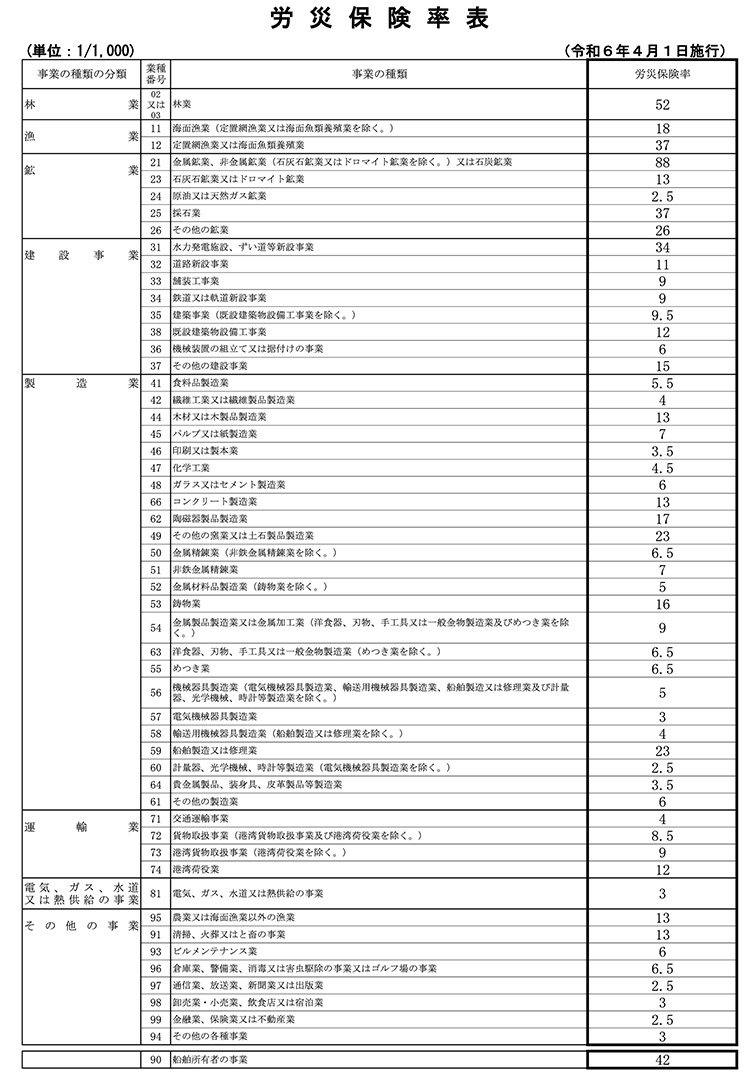

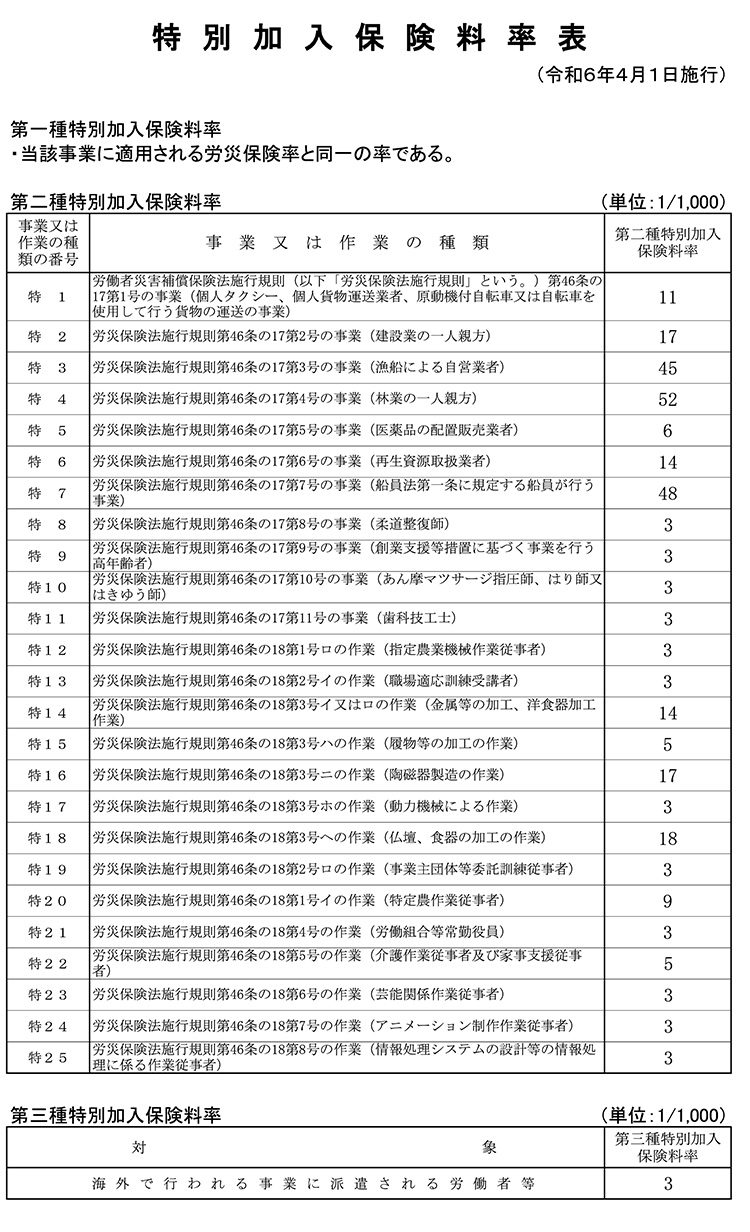

令和6年度から労災保険率が変更されます

1月にお知らせした、令和6年4月からの、労災保険率、第2種特別加入保険料率及び労務費率が改定される件ですが、厚生労働省からその改定も踏まえた、令和6年度の労災保険率等が公表されました。自社に適用される労災保険率が改定されるのか否かなど、今一度確認しておくことをお勧めいたします。

■令和6年度の労災保険率等

労災保険率表

特別加入保険料率表

特別加入保険料率表

労務費率表

労務費率表

詳しくは下記参照先をご覧ください。

-

2024.02.16

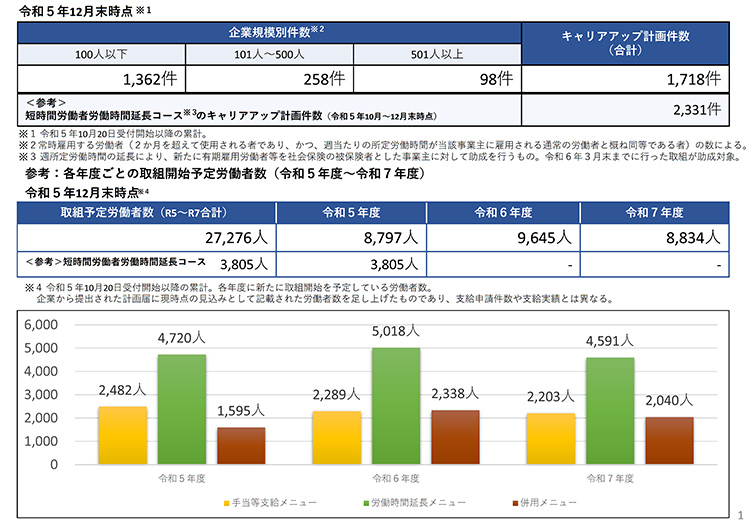

キャリアアップ助成金の計画届受理件数累計で1718件

厚生労働省から、「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の計画届受理件数(令和5年12月末時点)」が公表されました。今回公表されたのは、令和5年12月末時点における令和5年10月20日(受付開始)以降の累計です。これによると、社会保険適用時処遇改善コースの計画届の受理件数は、100人以下の企業で1,362件、101人~500人の企業で258件、501人以上の企業で98件、合計1,718件となっています。

■キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)計画届受理件数

【手当等支給メニューを活用予定】

・手当の支給により、従業員が「年収の壁」を意識せず働けるようになり、労働力の確保につながることが期待できる。

・会社として、新たに社会保険に加入する従業員に手当等支給メニューにより手当を支給することを周知し、その中で労働時間を延ばすことができる従業員には、労働時間を延ばしてもらい、労働時間延長メニューを活用することとした。

・新たに手当を支給するにあたり、昨年社会保険に加入した従業員(全員標準報酬月額10.4万円以下であった)に対して、会社独自で手当を支給して社会保険適用促進手当の特例を活用することとした。※1(※1)社会保険加入済みの従業員に手当を支給する場合、助成金の対象とはならないが、事業所内での公平性を考慮し、標準報酬月額10.4万円以下の従業員に社会保険適用促進手当として支給する場合の手当支給分は標準報酬算定除外の特例措置が適用される。

【労働時間延長メニューを活用予定】

・労働時間の延長により、人手不足の解消につながることが期待できる。

・労働時間延長メニューは給与システムの改修は不要であり、人事担当者の負担も少ないことに加えて、既に社会保険加入済みの従業員とのバランスを考慮する必要がないため、取り組みやすかった。

・労働時間延長メニュー(週所定労働時間4時間延長)は、労働時間を延長しても手取り収入はほぼ変わらないため、従業員側のメリットを感じてもらうため、併せて企業独自の取組(一時金の支給等)を検討している。【その他】

・助成金の活用を検討するにあたり、従業員と丁寧な面談を行ったところ、「年収の壁」に対する誤解があったことが判明し、社会保険制度に関する正しい理解が深まった。その結果、助成金の活用を選択した従業員がいたほか、活用までは至らなかったものの、勤務時間の増加につながったケースも多かった。※2(※2)社会保険の加入要件は、従業員数101人以上の場合、①週の所定労働時間が20時間以上かつ②所定内賃金が月額8.8万円(年換算106万円)以上で③学生ではないことであるが、面談の結果、②の要件のみを気にして就業調整がなされていた点が解消された。

【キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]

- https://www.mhlw.go.jp/content/001200777.pdf

特別加入保険料率表

特別加入保険料率表 労務費率表

労務費率表